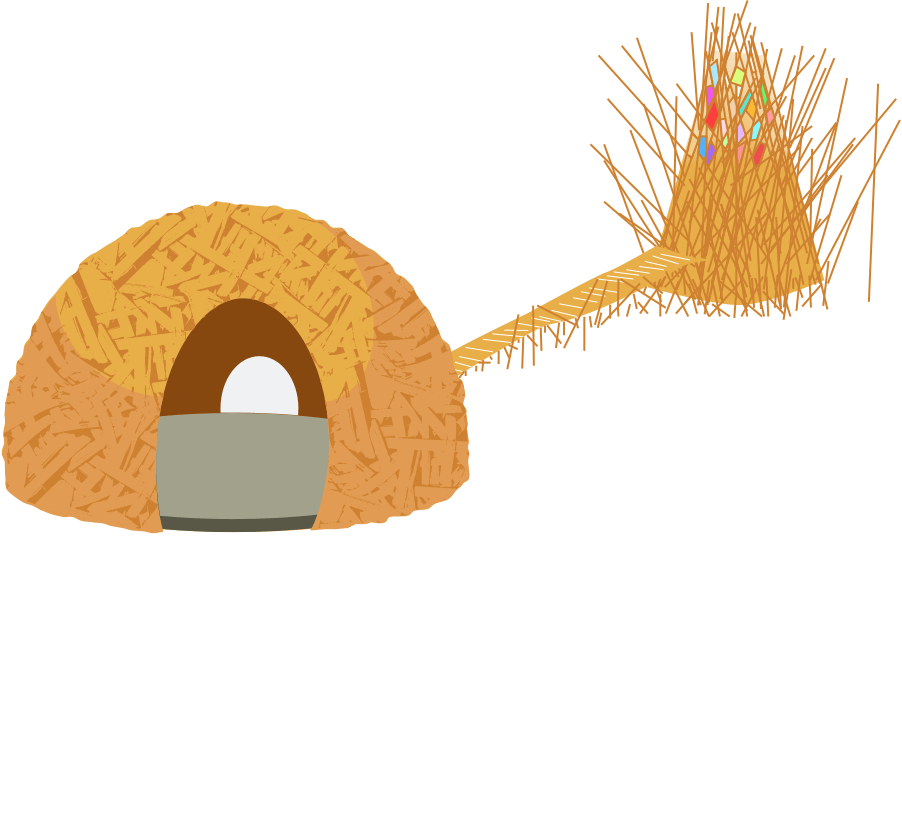

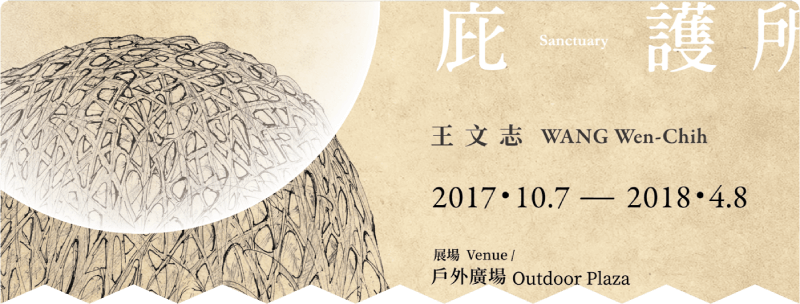

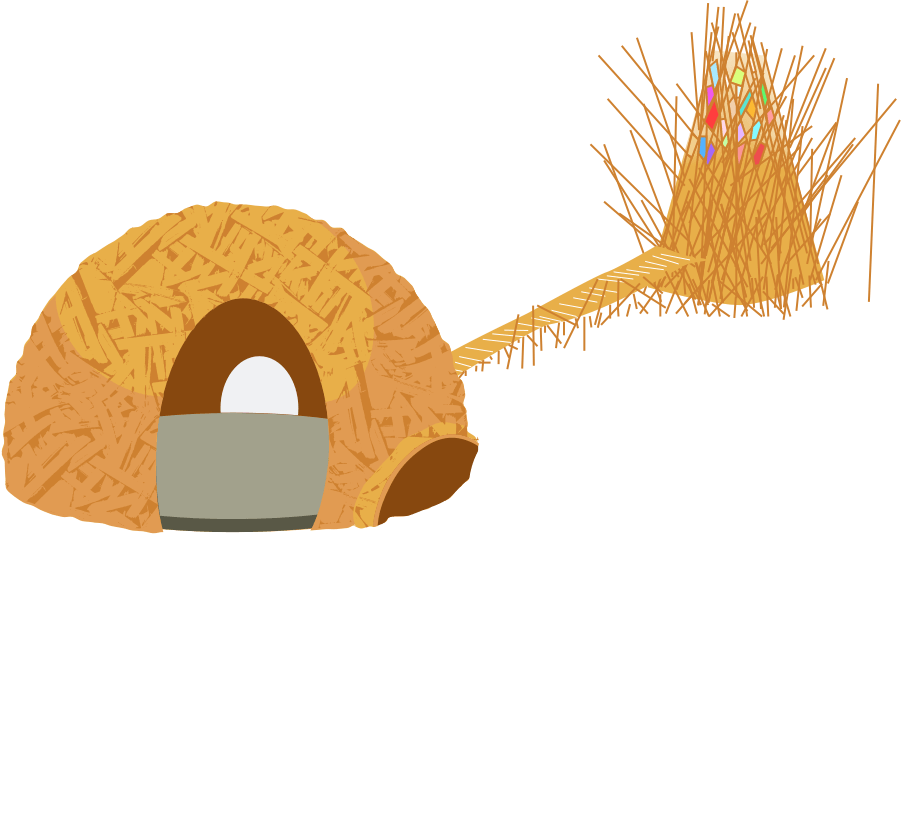

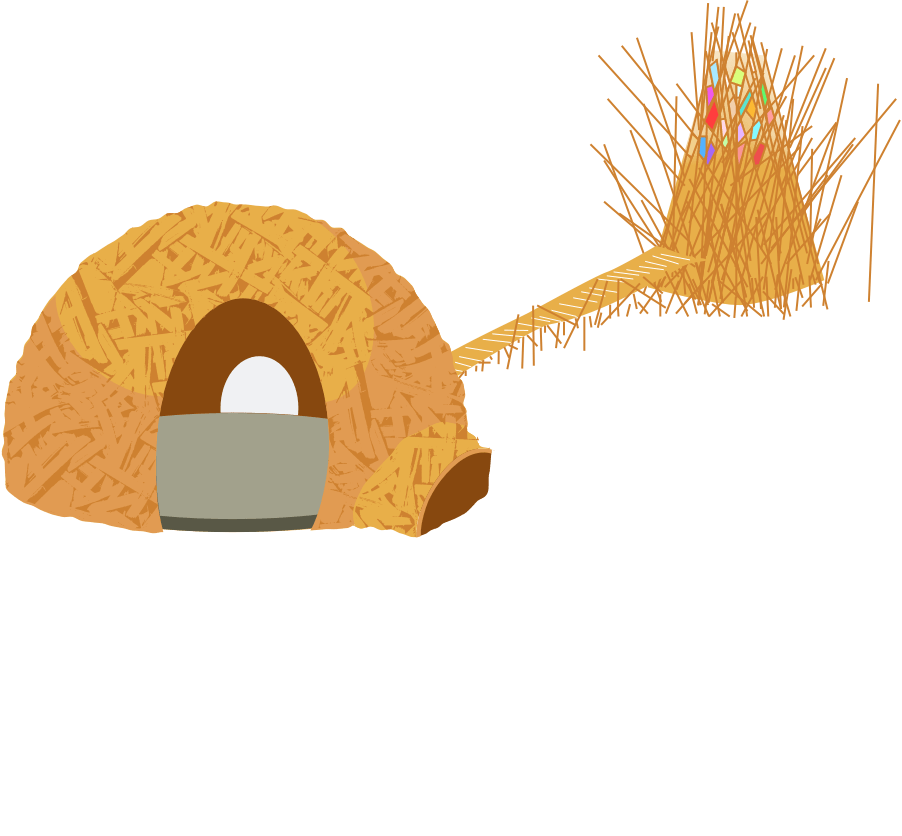

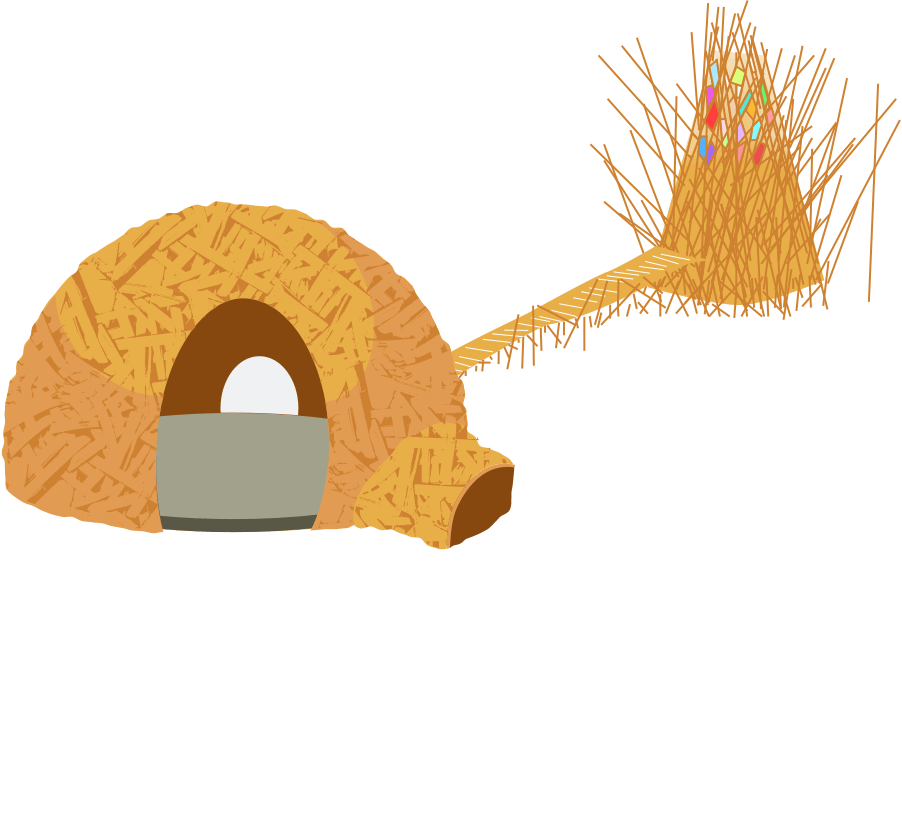

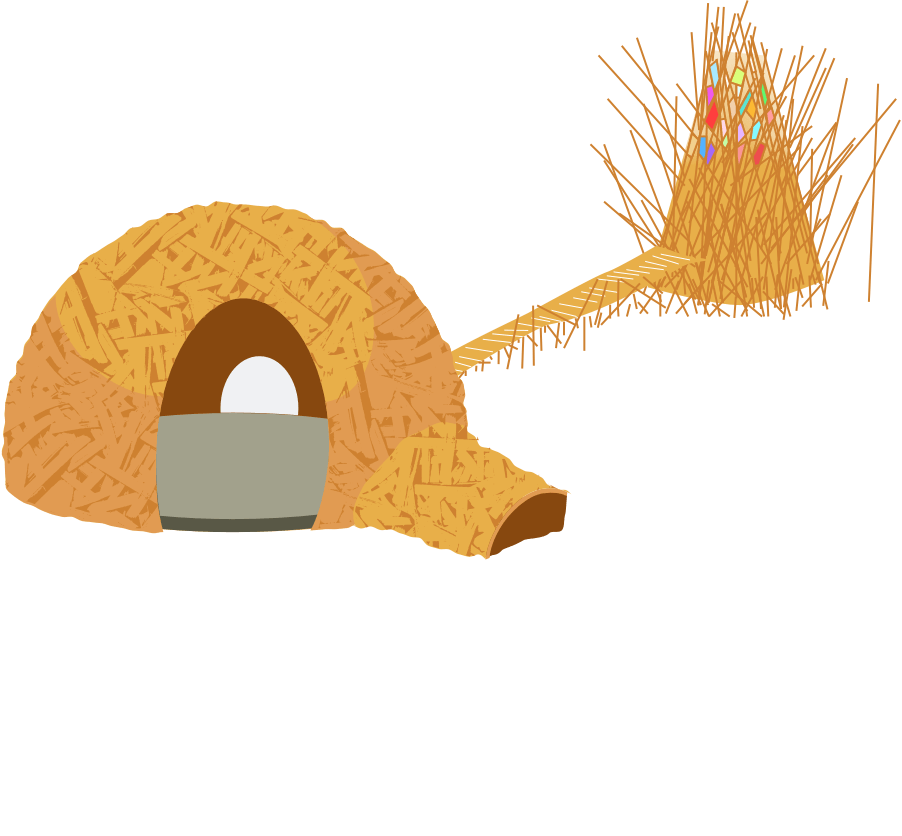

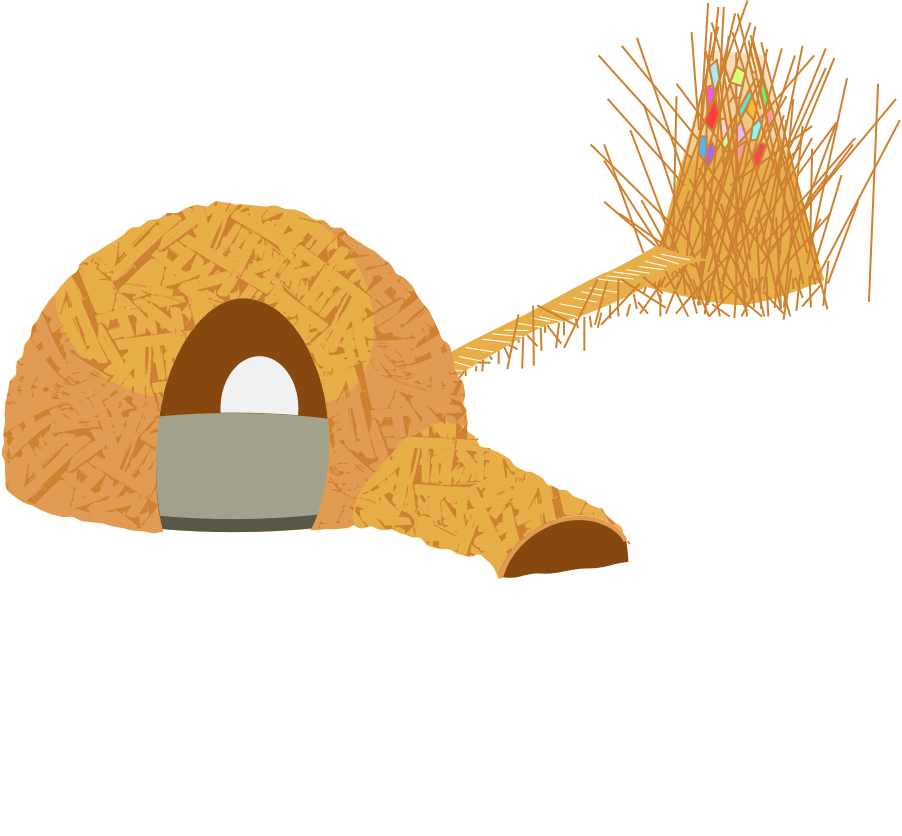

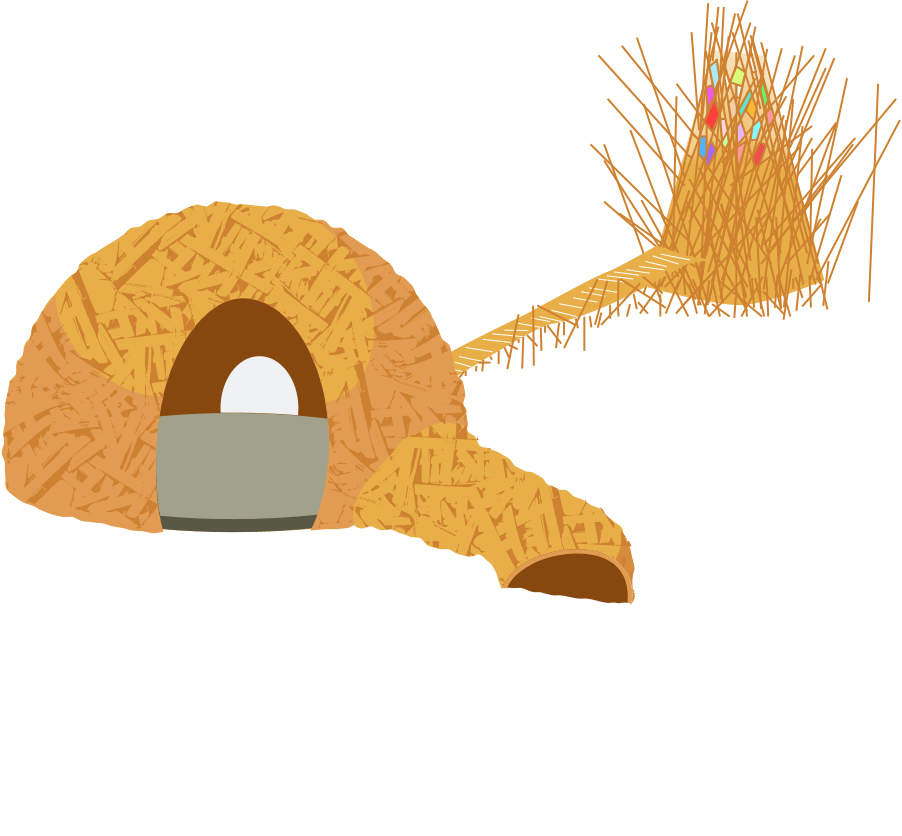

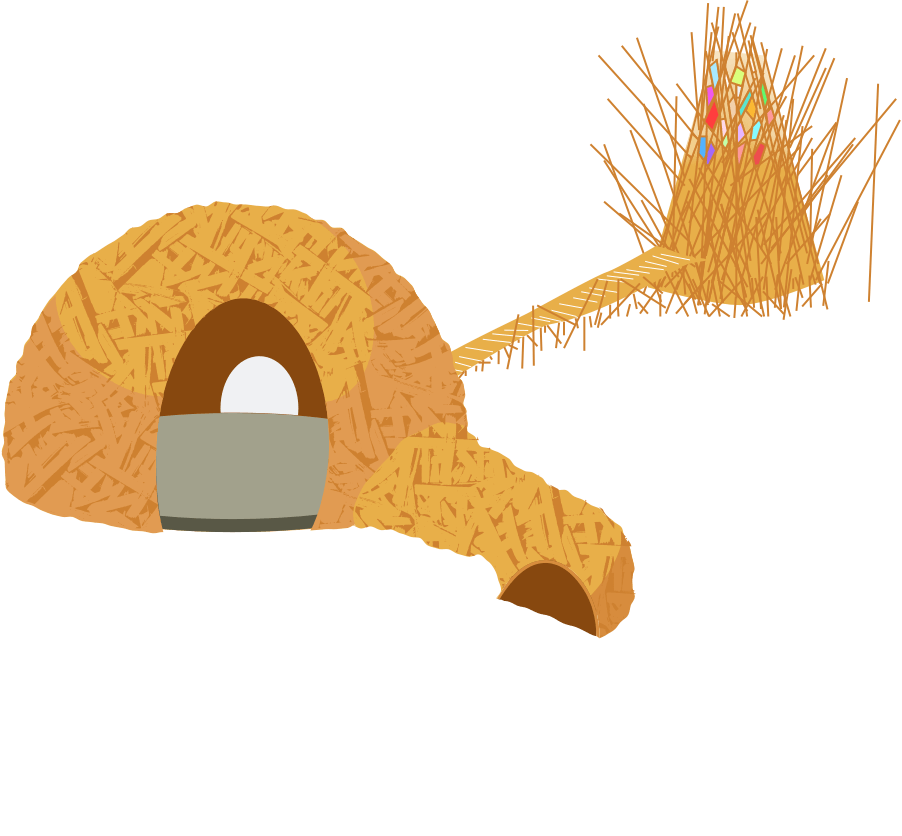

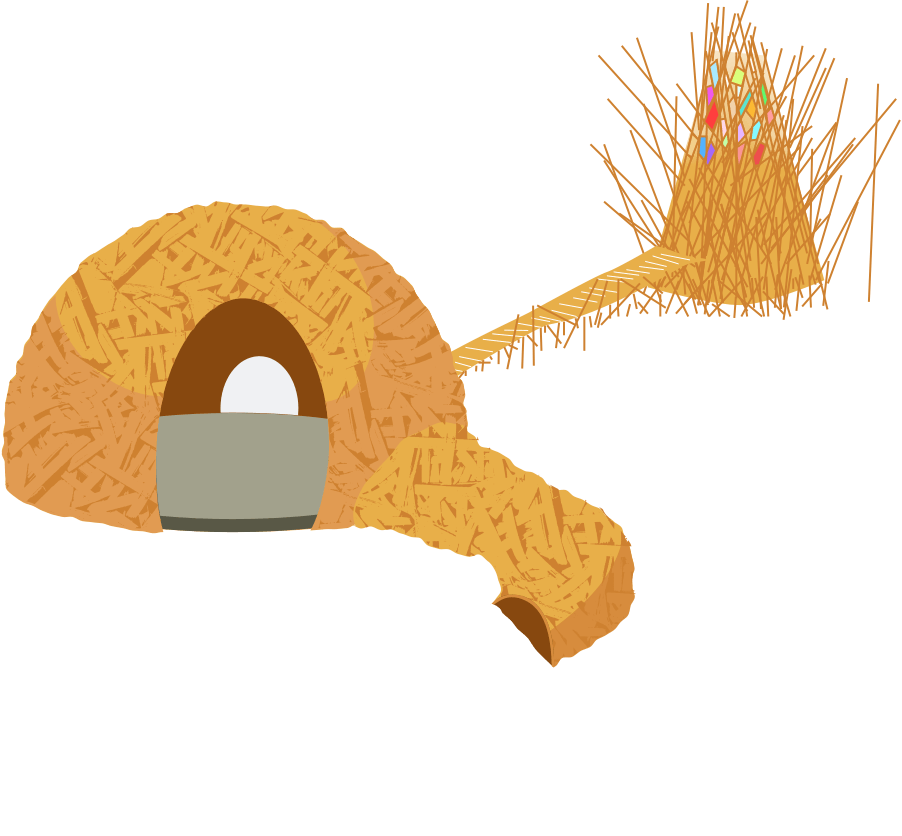

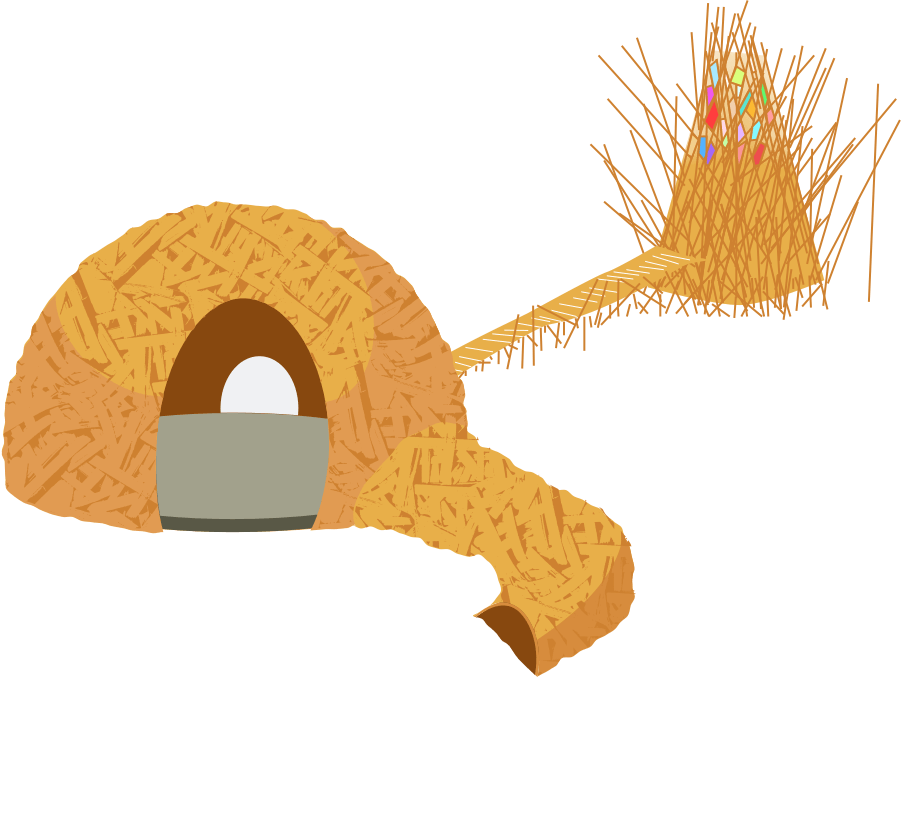

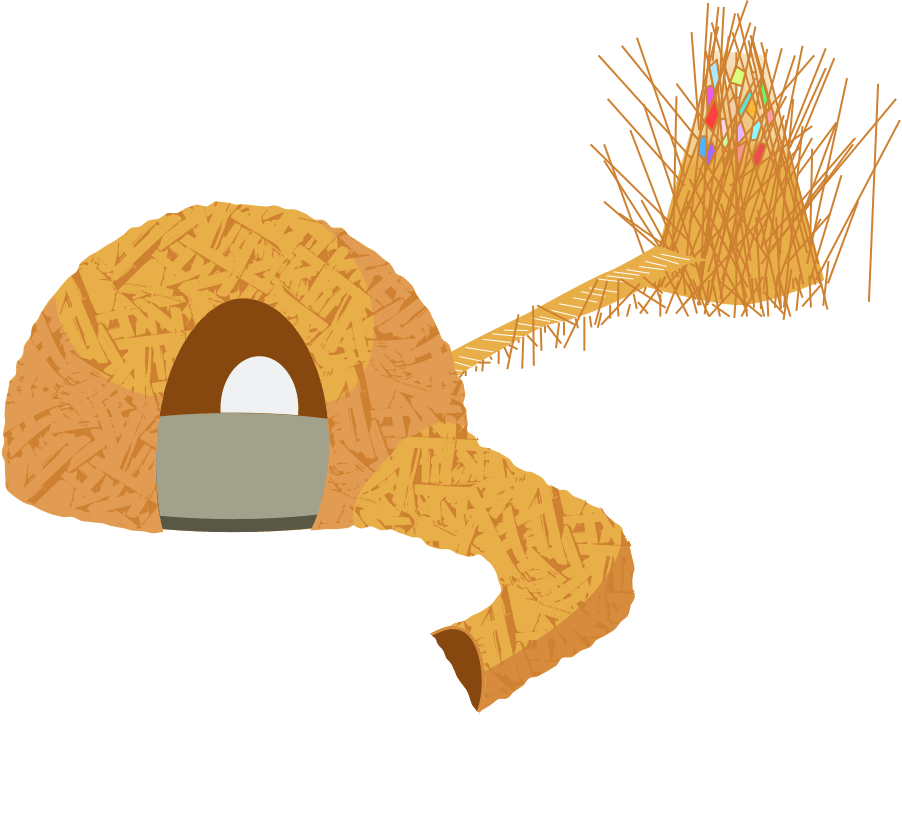

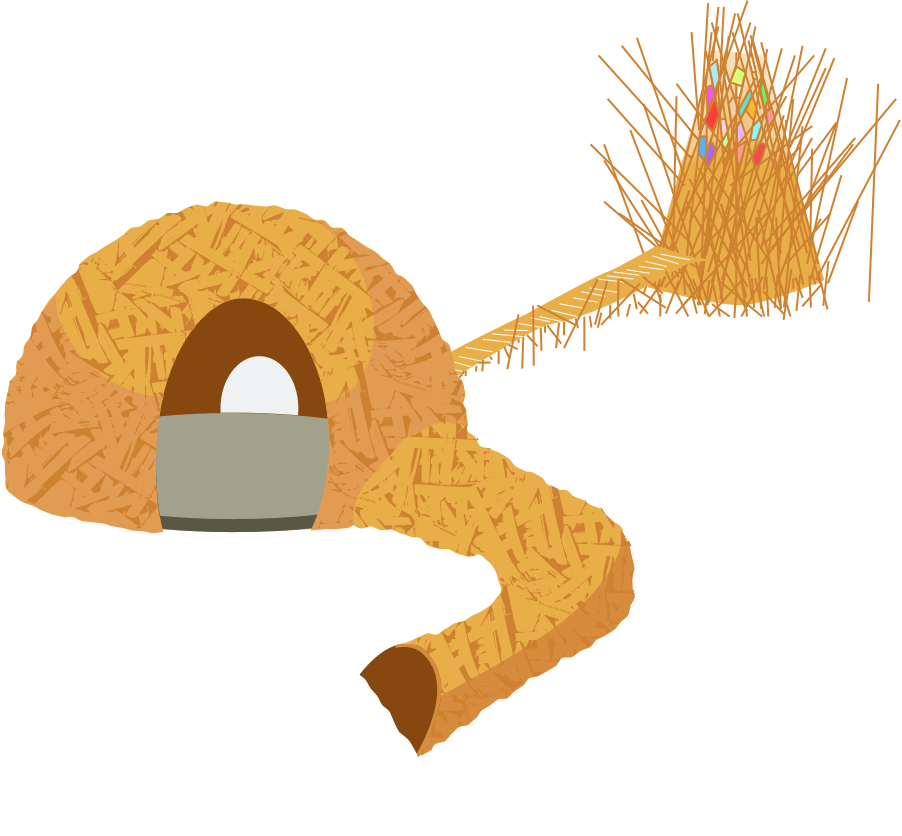

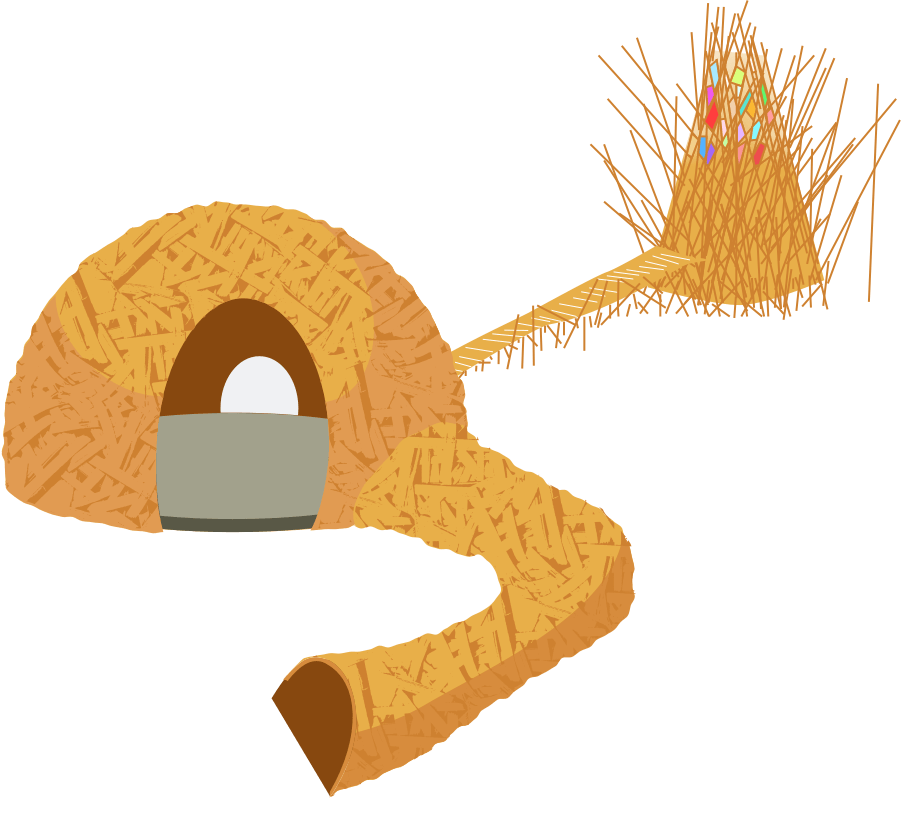

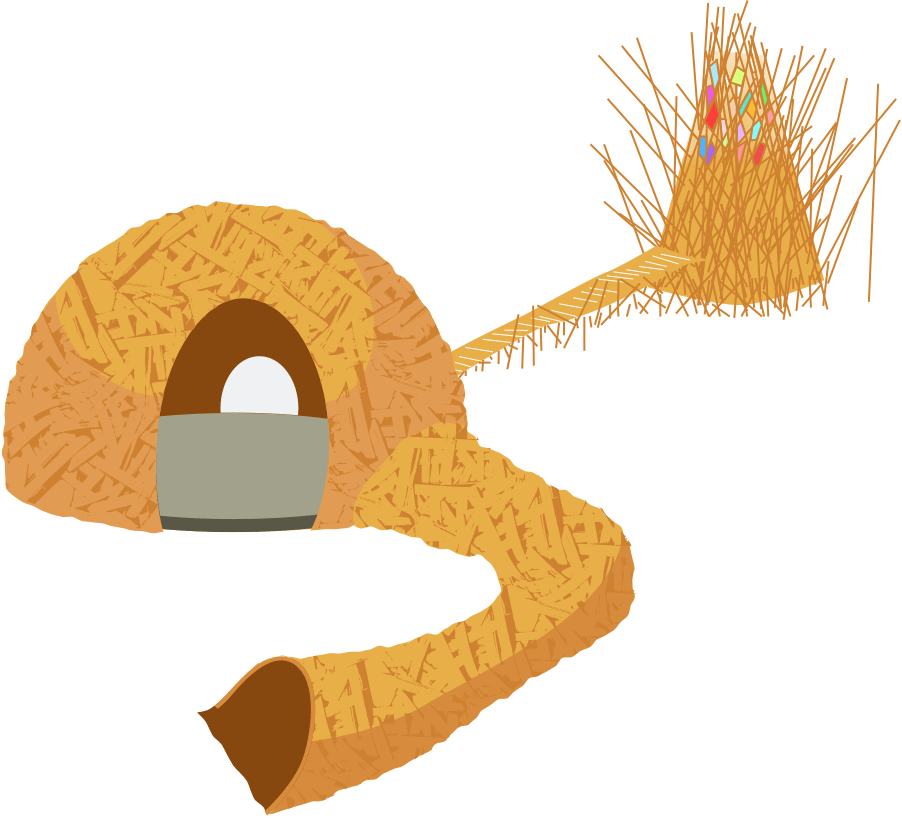

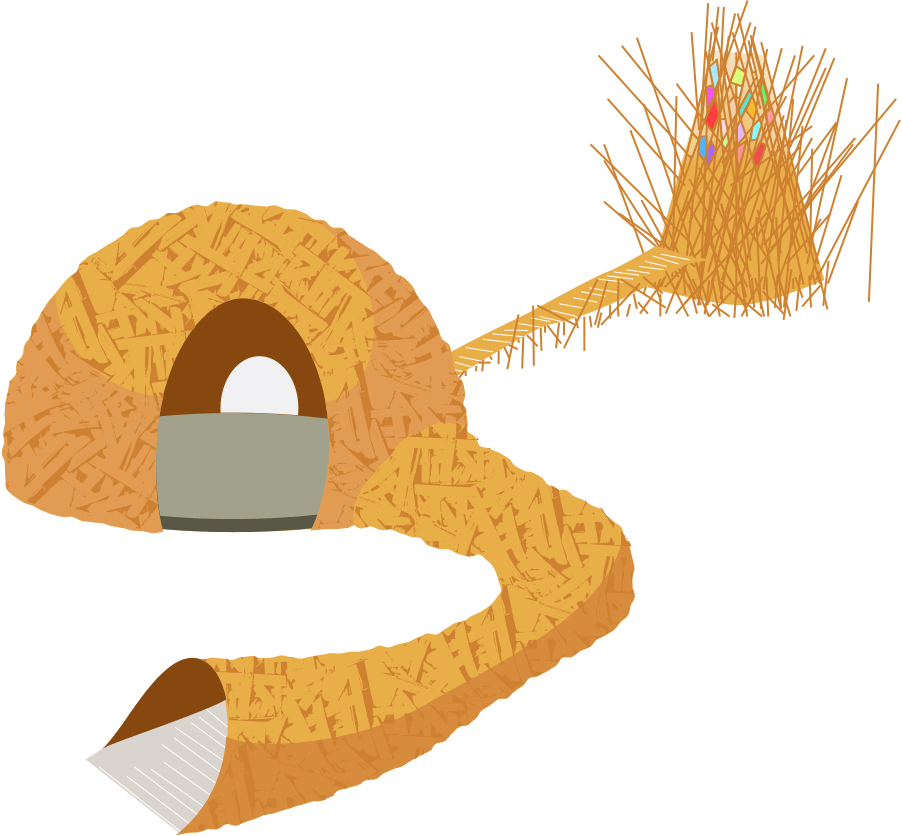

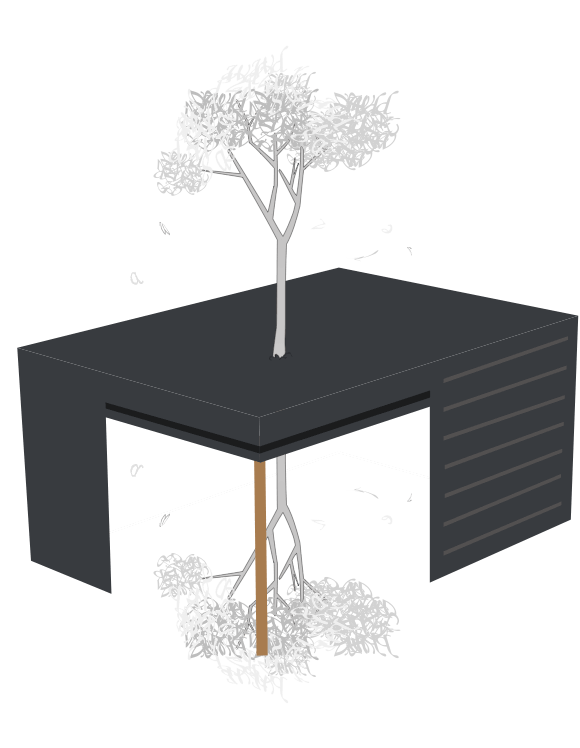

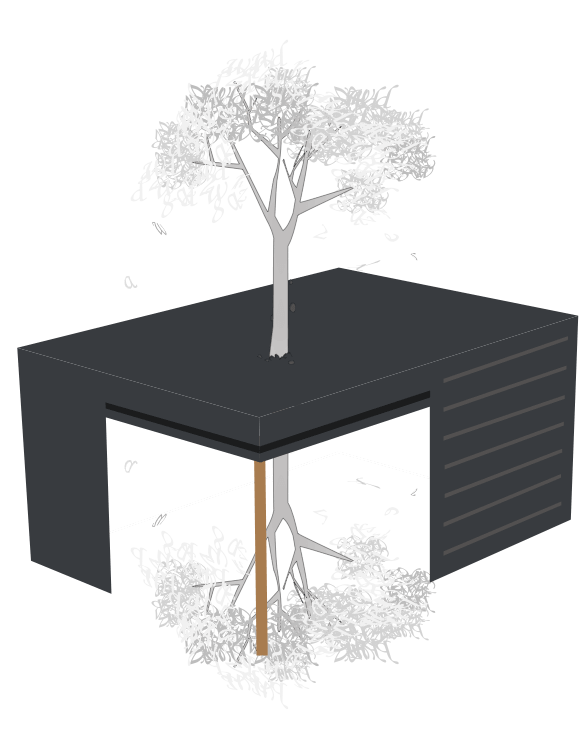

《庇護所》從美術館公共空間出發,以開放、可觸及的方式去延伸美術館的社會價值與文化思辨。藉由戶外地景創作,賦予美術館新姿態,將藝術場域從白盒子游移至廣場,延續當代藝術之能量與精神。王文志長期以來以自然、有機、巨型的裝置藝術作品,邀請觀眾進入他的身心冥想的五感空間。作品本身即空間,藝術家藉此建立起人們相遇、交流的平台,促使美術館與市民有更多當代議題互動。透過對作品的體驗,參與者除了感受到實質庇護之外,也能藉此思索心靈庇護之意涵,希冀藉由療癒、安憩的藝術空間來省思更寬廣的社會議題。

哎呀,機艙的窗戶起霧了!

趕緊擦一擦!

相約在2018年,夏

拖曳飛機,啟動夢想

為下一個三十年孵夢。

不是短暫的館場休眠

而是一連串關於美術館空間的展開實踐

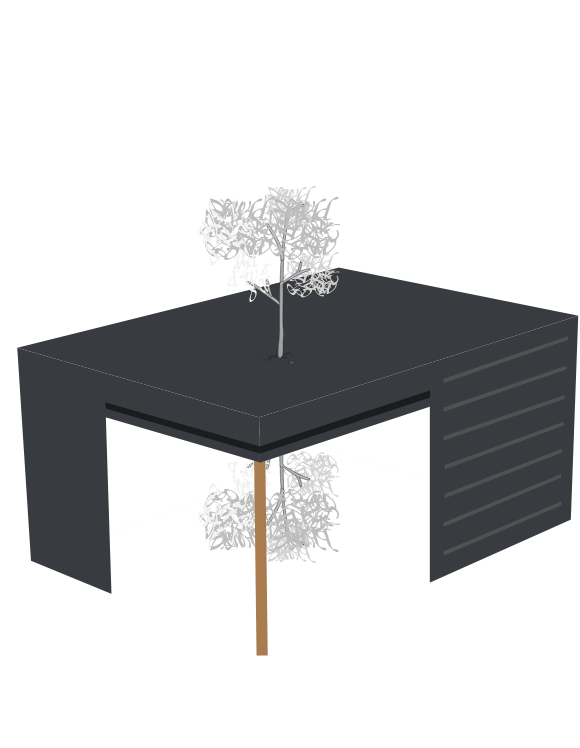

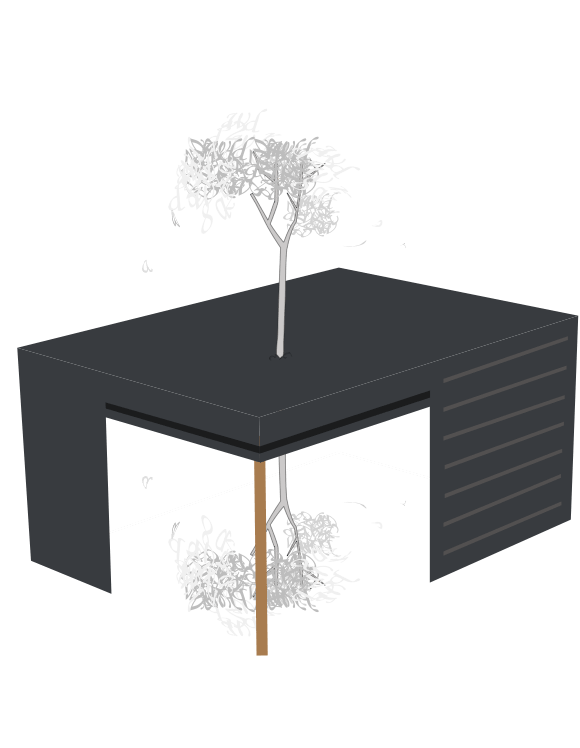

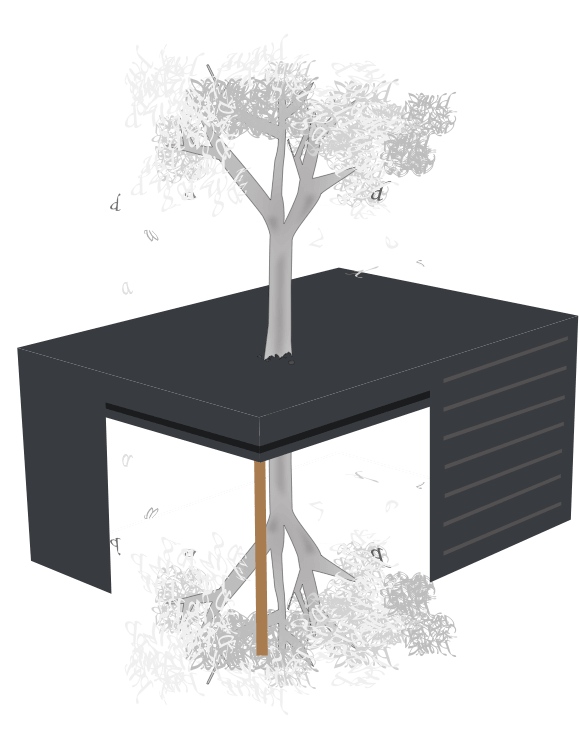

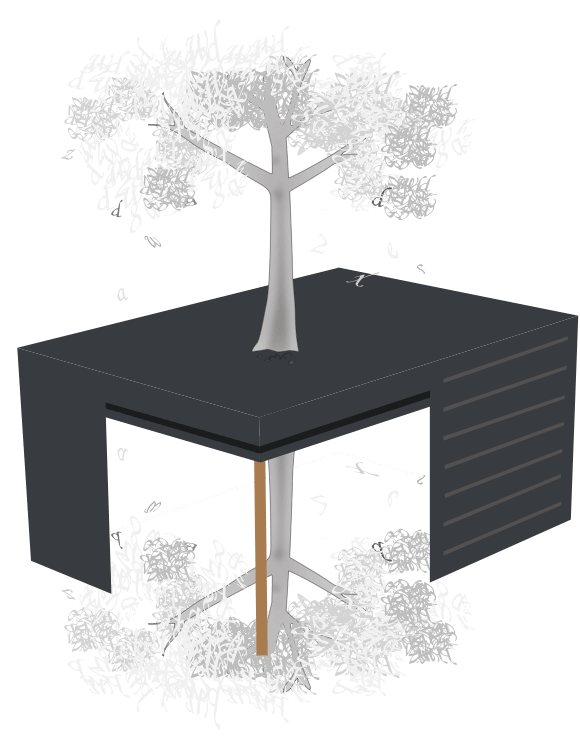

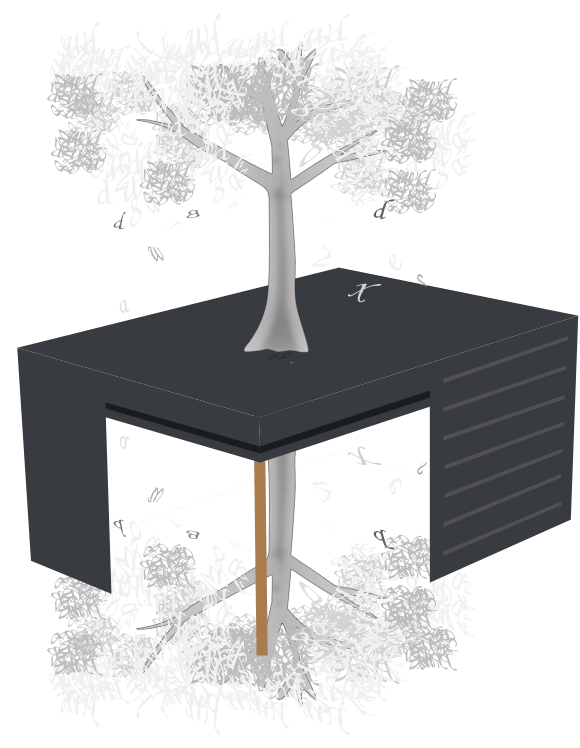

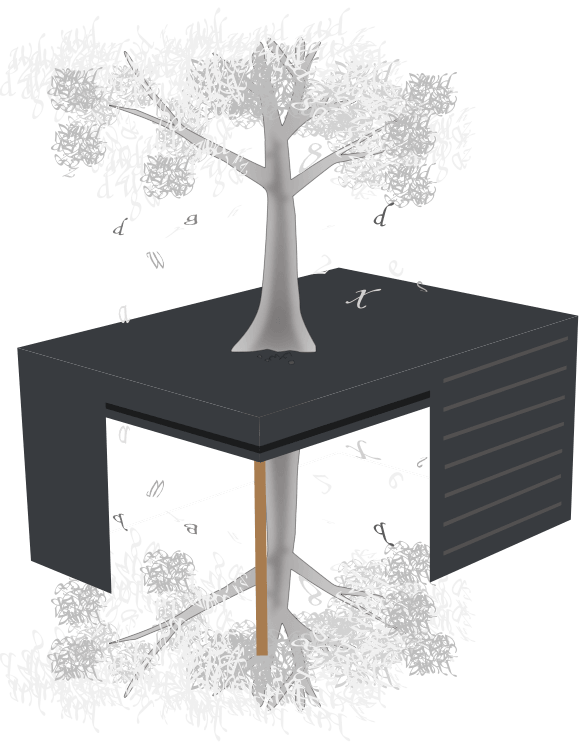

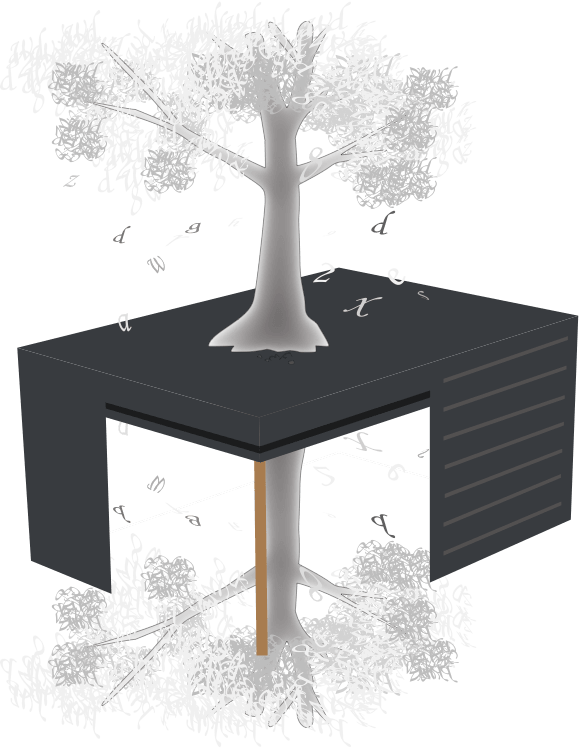

美術館的根基不只是藝術

更是記憶與感情的共同堆疊