* 感謝淡江大學建築系主任黃瑞茂老師、淡江大學建築系米復國老師,對本文中策展地誌學的部分,提供許多意見。感謝Lostgens’藝術總監楊兩興先生和白樓計畫藝術總監烏茲.里諾 (Vuth Lyno) 提供圖片。特別感謝兩位匿名審查委員給予的寶貴意見,以及執行編輯的協助。

一、前言

每當被各式展覽開幕的訊息轟炸得有點疲乏的時候,我喜歡獨自到沒有美術館也沒有畫廊的地方旅行。走在一些寧靜的鄉間小鎮,或甚至連電力都沒有的偏遠村落時,我不禁思索著:這些和我們一樣活在當代的人們,他們的生活裡有所謂的當代藝術嗎?如果答案是肯定的話,那麼,我們可以在哪裡發現當代藝術的影蹤?如果答案是否定的話,那麼,究竟是什麼原因造成這樣的結果?相較於偏鄉村落,東南亞的大城市通常還是多少有些藝術空間。這些國家的大城市和窮鄉僻壤相比,在藝術的層面上,又有什麼值得思考的面向?這些地方藝術家們的創作、思想和行動方式,受到什麼因素的支配與影響?缺少美術館和畫廊,那麼,藝術家和一般民眾之間透過什麼樣的方式交流?這些不完全以美術館和畫廊、藝術中心為主要藝術場域的地方,展現了什麼不同的藝術實踐方式?

東南亞許多國家和台灣一樣,都經歷過長短不一的外國政權統治,也就是「被殖民」的歷史。本文討論的兩個案例分別位於柬埔寨金邊和馬來西亞吉隆坡,前者曾被法國殖民(1863-1953,1942-1945被日軍佔領),後者則曾受到英國殖民(1824-1963年,1942-1945被日軍佔領)。即使獨立後,這兩個國家也和世界其他許多國家一樣,捲入國際冷戰的漩渦。曾在1975-1979年之間受赤柬統治的柬埔寨,更經歷了一段駭人聽聞的恐怖歷史時期。遺忘與記憶,成為當地縈繞不去的歷史幽靈。今日,這兩個國家同樣面臨全球化下新自由經濟的洗禮。城市面臨的主要問題,就是伴隨著都市化而來的經濟結構、社會結構、空間結構的改變。空間成為各種權力角力最激烈的戰場。

本文企圖以「策展地誌學」為角度,以柬埔寨金邊的「沙沙藝術計劃」和吉隆坡的Lostgens’為例,對其社會實踐與知識生產進行思考。第一節針對全球化下圍繞著美術館形成的主流藝術實踐與知識生產進行檢討。嘗試分析從現代美術到當代藝術,所謂的「藝術」一直以「凝視」(gaze)為核心的問題所在:建構了以作者、作品、觀者為基點的「再現」邏輯美學框架;構築去日常生活空間與社會脈絡的抽象空間(通常為美術館或畫廊),以做為展示藝術作品的場域。同時,提出可能的另類實踐方向。第二節介紹「策展地誌學」1 的概念。策展地誌學挪用詹明信(Fredic Jameson)所主張的認知繪圖美學,以「地方」做為一種觀看、認識和理解世界的方式。以策展地誌學進行的社會實踐與知識生產,強調關注地理和文化特殊性與個別差異的「情境知識」,而非普世性的知識,目的在於建立與生活連結的美學概念,視觀眾為積極的參與者而非被動的觀者,並以地方做為流變的藝術場域。本文重點在於以策展地誌學分析「沙沙藝術計劃」與Lostgens’的藝術實踐與知識生產。第三節以柬埔寨的近代藝術發展狀況概述為背景,強調「沙沙藝術計劃」藝術實踐的意義。第四節介紹吉隆坡的Lostgens’,從其實際的操作案例,嘗試分析其如何進行當代藝術實踐與知識生產。第五節為本文的結論,嘗試歸納地方如何可能成為流變的藝術場域。

二、重塑藝術場域

西方現代藝術的起點2,雖然不同的論者有不同的說法;但是,一般而言,視印象派為現代藝術的先鋒,通常不會引起太大的爭議。布爾迪厄(Pierre Bourdieu)便認為馬內(Édouard Manet)和隨後的印象派,在倫理和美學上皆顛覆傳統,開啟了近代西方主張「藝術自主性」和「為藝術而藝術」純美學的新時代3(Bourdieu 1993 : 238)。在這之前,由學院派與新古典主義為主的傳統繪畫風格支配的藝術場域,講究表現內容的可讀性和完成度高的圓熟技巧(Bourdieu 1993 : 239-250)。這種學院派美學之所以對當時的法國藝術具有支配性的統御力,主要源自於法皇路易十四在1666年為鼓勵年輕法籍藝術家而設立的羅馬大獎。獲獎者可由政府資助到位於羅馬的法國學院進修,沙龍展的設獎也以羅馬大獎為目標。因此,羅馬大獎代表的美學成為藝術學院的基本訓練內容,背後最高的指導者,則是國家── 法國政府(Bourdieu 1993 : 241-242)。這整套學院美學對藝術家的掌控建立在集體共謀的結構上,形成一個國家、藝術家、民眾、裁判規則,彼此相互依存的藝術場域(Bourdieu 1993 : 250-253)。

馬內及印象派的出現,導致了學院派代表的共謀結構瓦解,開啟了後來強調「凝視」為核心的現代主義「再現」純美學,與藝術場域相對自主化的發展趨向。整個過程的發展,和藝術場域的內部因素(藝術圈內部的自我反省與批判)以及社會文化的外部因素(人口成長與教育擴張導致追求純藝術的波希米亞生活風格的出現),及其相互之間的牽動有關(Bourdieu 1993 : 113-115)。然而,這個新美學和藝術自主化,雖

然使得藝術家得以駁斥和拒絕外部的要求,得以遵循藝術場域自身的原則和規範,進而標誌出自主性;卻也導致藝術場域變得越來越封閉(Bourdieu 1993 : 266)。同時,這個藝術領域邁向自主化的過程,必須仰賴所有藝術參與者分享共同的美學感知、傾向和慣習,必須透過教育、參觀美術館等活動不停地推動與再生產。其中,美學感知的能力包含著一種解碼的過程(Bourdieu 1993 : 226-227)。因此,這個號稱自主化

的藝術場域,實則只開放給有能力進行藝術感知的人,而排除了那些不具備此能力者(Bourdieu 1993 : 236-237)。

馬內與印象派帶來了革新,卻也導致了另一種封閉性。其中,問題的關鍵在於「凝視」與「再現」的美學邏輯。這個邏輯既是藝術領域自主化的手段,也是形成封閉性的「牆」。這樣的美學邏輯綿長而堅韌,儘管曾遭到各式各樣藝術概念或美學信仰的挑戰;然而,直到今日仍在許多地方被許多人奉行不悖。當代理論家中,也有不少人對這樣的美學邏輯提出挑戰,例如,尼古拉斯.伯瑞奧德 (Nicolas Bourriaud)、朗西埃 (Jacques Ranciiau)、凱斯特 (Grant H. Kester) 和畢莎普 (Claire Bishop)。伯瑞奧德提出展覽能夠生成一個「交流領域」的說法,似乎藉以拒斥凝視和再現的美學邏輯:

展覽是一處根據各種原則而裝置這些臨時集體性的特殊地點:根據藝術家要求觀眾的參與度、作品特性、作品所提示或再現的社會性樣式,一個展覽就能生成一個特殊的「交流領域」。我們必須根據美學原則來評斷這個「交流領域」,亦即先分析其形式的連貫性,再分析藝術家提供給我們的「世界」以及該世界所反映人際關係影像的象徵價值。在這社會中介的內部,藝術家應該確定能夠保留他所展示的象徵樣式:指向社會中可移轉之價值的整個再現(但當代藝術塑造著它所不能再現者,介入不再能給出靈感的社會紋理中)。對於建立在貿易上的人類行為而言,藝術同時做為某種倫理的客體與主體──不同於其他表現形式,它之所以能夠如此,就是因為它除了出現在貿易中便別無他法。藝術是一種會面狀態。(伯瑞奧德 2013 : 10-11)

伯瑞奧德強調「藝術是一種會面狀態」和一個特殊的「交流領域」,將現代藝術以來強調藝術家的「再現」推入另一個領域;然而,其「交流領域」的生成,卻必須「根據藝術家要求觀眾的參與度、作品特性、作品所提示或再現的社會性樣式」。筆者覺得疑惑的是,在伯瑞奧德的心目中,藝術家是個擁有特權者,可以對觀眾進行要求。這樣的原則,雖然看似保證了藝術家為主體的「藝術自主性」,卻罔顧了觀者的權益。「觀

者」雖不一定純粹以「凝視」進行藝術感知,卻必須遵守藝術家訂定的規則。因此,這樣的「關係美學」仍舊不免自成一個封閉的藝術領域,讓不懂其美學原則者,不得其門而入。

儘管,伯瑞奧德聲稱今日的烏托邦只可能存在「主觀的日常生活中」,而「藝術品就像是社會中介」讓這些「生命可能性」變得具有實現的可能,其中,「似乎更為迫切的是跟當下的鄰居發展可能的關係,而不是歌頌明天。」(伯瑞奧德 2013 : 10-11)如果這樣的日常生活烏托邦仍是由享有訂定規則特權的藝術家主導,那麼,他所謂的「跟當下的鄰居發展可能的關係」,仍舊是一種權力失衡的關係。

伯瑞奧德也針對藝術如何因應「進步」的問題,提出他的看法:

人們今天不再尋求經由抗爭式的對立來進步,而是通過新的聚集、不同單元間可能關係、不同夥伴間結盟構成的發明。做為社會契約的美學契約就是面對現狀:其中沒有人還認為要在世上建立黃金時代,而且人們也願意自足於創造生活模式、鏈接多樣而多產之存在。同樣地,藝術不再追求描繪烏托邦,而是建造具體空間。(伯瑞奧德 2013 : 10-11)

「抗爭式對立」不是他認同的追求進步的方法,而是透過「不同夥伴間的結盟」,以「面對現狀」做為「社會契約的美學契約」。這樣的「進步」藝術「不再追求描繪烏托邦,而是建造具體空間」。不過,我的疑問是伯瑞奧德的「結盟」根據的是「社會契約的美學契約」。如果這樣的契約仍舊必須經過「解碼」的過程;那麼,夥伴間的結盟,依然是一種不對等的關係。同時,他並未明白表示所謂的「建造具體空間」和「面對現狀」的現實生活的空間有什麼關係。假若這樣的「空間」仍舊根據的是一種藝術家規定的「美學原則」,那麼,他的「關係美學」所形成的空間,仍舊是有選擇性而非自由進出的空間。

同樣拒斥「凝視」與「再現」的美學邏輯的朗西埃,又提出了什麼樣的看法呢?他提出了一個「美學異托邦」的概念:

因此,我們可以把居於美學經驗核心的東西稱為一種「異托邦」 (heterotopia)。我對這一術語的用法與福柯不同。「異托邦」意味著想像「異」(heteron) 或者「他者」(other) 的一種特定方式,這是作為位置、身分、能力分配之重構效果的他者。康德《美的分析》中對美的概念化建構了一種異托邦,因為它把宮殿之形式從各式各樣的「習慣看法」(topoi) 中抽離出來;而以習慣的觀點看來,宮殿或者是作為功能性的建築,或者作為權力之所,或是用來展示貴族的驕傲,或是作為社會或道德斥責的對象,等等。它並不為倫理構造所形塑的各種習慣看法多增添一種習慣看法。相反,它創造了一個點,在這裏,所有那些特定區域及其所界定的對立都被取消。同樣,對乞兒的描繪也是一種異托邦,是社會角色定性和藝術欣賞間關係的斷裂點。木工投向窗外的凝視也建構了一種不諧,在空間中的具體位置與共同體的倫理秩序之位置的關係中產生了一種擾動。所有那些美學異托邦形式的共同點在於不確定位置,也即一種誰都能夠佔據的位置的確定。(朗西埃 2013 : 205-206)

雖然,朗西埃同樣強調「美學」的重要,但他卻把「異托邦」做為美學經驗的核心,和傅柯 (Michel Foucault) 用同一個詞形容空間中的差異地點 (heterotopia)4,有不太一樣的意思。

「異托邦」代表著對「異」或「他者」想像的一種方式。意味著想像「異」(heteron) 或者「他者」(other) 的一種特定方式。這個異托邦在「空間中的具體位置與共同體的倫理秩序之位置的關係中產生了一種擾動」。重要的是去「擾動」,對「位置、身份、能力分配之重構」進行想像;而且「美學異托邦的共同點在於不確定位置」,任何一個人「都能夠佔據的位置」。正是因為「美學異托邦」積極的能動性,讓朗西埃提出的美學想像打開藝術場域的封閉性,使其得以向所有的人開放。在《獲解放的觀眾》(The Emancipated Spectator) 一書中,朗西埃則提出一個「沒有觀看行為」的新劇場的概念。他指出涉及觀看行為的劇場是個邪惡的東西;因此,我們需要新的劇場,在這裡觀眾將不再是觀眾,而將變成一場集體表演中活躍的參與者,而不是被動的觀者(Rancière 2009 : 3-4)。在朗西埃的理論中,觀者與再現不再適用現代藝術美學的純美學邏輯,這些觀者已獲得解放,成為主動而活躍的參與者,也能夠想像或建構一個「美學異托邦」。

根據格蘭.凱斯特(Grant H. Kester) 長期的研究,全球主流世界對社會參與的藝術實踐越來越重視。在這一類的作品當中,藝術家不再只是待在工作室中進行個人的藝術創作,而是主動而積極地提供一個暫時性的空間框架,讓參與者在廣泛而多樣的情境裡合作與對話,藝術計劃的重點是提供一個交流的創造性空間。

然而,畢莎普對於凱斯特 (Grant H. Kester)(以其《對話性創作》(Conversation Pieces, 2004)為例)和其他肯定社會實踐性藝術的專著如蘇珊.雷西 (Suzanne Lacy) 的《量繪形貌》(Mapping the Terrain, 1995)、露西.利帕德(Lucy Lippard) 的《地域的誘惑》(The Lure of the Local, 1997) 和艾瑞克.哈果 (Erik Hagoort)的《美意》(Good Intention: Judging the Art of Encounter, 2005) 提出批判,認為這些著作裡「藝術家的意向性(謙遜地放棄創作者地身分)狀態遠勝於關於作品地藝術定位地討論。⋯⋯如此的思路會導致一個道德氛圍,在其中,參與式藝術和社會投入式藝術大抵上都得以豁免於藝術批評:他們強調的重點總是從個別創作顛覆性的個殊性轉移到普遍性的倫理規範問題。」(畢莎普 2015 : 50)並且,她總結這種「倫理轉向」是由認同政治 (identity politics) 發起,強調「尊重他者、承認差異、保護基本自由,以及關心人權。」(畢莎普2015 : 52),而這些討論社會投入式藝術的著作,最大的問題是「不承認和美學的關係」(畢莎普 2015 : 54) 因此,她讚揚朗西埃的「美學」主張:

朗西埃(此書譯作洪席耶)對於當代關於政治和美學的辯論的主要貢獻,在於他讓「美學」一詞復活,指稱一種經驗模式,包括關於藝術的思考進行的語言和理論範疇。在這個邏輯裡,所有「反美學」或拒絕藝術的主張,仍舊是在美學體制裡運作的。因此,對朗西埃而言的美學意指著思考矛盾的能力:藝術和社會改變的關係的建設性矛盾,尤其是以下的弔詭:既相信藝術的自主性,又相信它一定會應許一個更美好的未來世界。⋯⋯簡言之,美學不必為了社會改變而犧牲,因為它己經蘊含了這個淑世的選項。(畢莎普 2015 : 57-58)

此外,畢莎普更援引拉岡 (Jacque Lacan) 關於精神分析的倫理學,認同拉岡:

以個別的「絕爽」(jouissance) 和普遍性的箴規對舉,認為相較於為了「巨大的他者」(Big Other)(社會、家庭、法律、被期待的規範)而修正自己的行為,對於主體而言,聽從(無意識的)欲望是更合乎倫理的。(畢莎普 2015 : 69-70)

如果畢莎普以拉岡的「聽從『無意識』的欲望」作為主體倫理的判準,那麼,她所謂「現在的任務並不是讓藝術和倫理一起瓦解,而是要為左派政治運動以及重新主張藝術創造性的否定形式的內在價值設立一個可行的國際聯盟。」(畢莎普 2015 : 467)似乎就成了不可能的任務。因為,所有形式的「聯盟」,勢必將形成對個人無意識欲望的某種壓抑。她在其著作的結論中說:

在利用人群作為媒介時,參與式藝術總是有個雙重的存有學地位:它既是世界裡的一個事件,同時也脫離世界。如是,它可以在兩個層次上(對著參與者以及觀看者)傳達在日常生活裡被壓抑的種種施弔詭,並且誘發出變態的、讓人不安的、愉悅的經驗,讓我們得以重新想像世界以及我們的各種關係。但是要擴及到第二個層次,那需要一個中介的第三項(一個物件、形象、故事、影片,甚至一個奇觀),使得這些經驗能夠緊緊掌握大眾的想像。參與式藝術不是擁有特權的政治媒介,也不是奇觀社會現成的解答,它和民主自身一樣不確定而危懼不安;它也不是事先立法的,而是必須在每個特定的脈絡裡執行和檢驗的。(畢莎普 2015 : 467)

或許,正如畢莎普本人所言,參與式藝術「既是世界裡的一個事件,同時也脫離世界」,能夠傳達出日常生活中的矛盾與弔詭,又讓「我們得以重新想像世界以及我們的各種關係」而且,它始終是不確定的,需要在「每個特定的脈絡裡執行和檢驗的」。

筆者認為畢莎普所謂「必須在每個特定的脈絡裡執行和檢驗的」主張,事實上,和其他本文中所梳理的理論文獻一樣,都忽略了每個不同地方和文化的「特定脈絡」,一如朗西埃的美學主張裡的弔詭,「既相信藝術的自主性,又相信它一定會應許一個更美好的未來世界」,其中「藝術的自主性」中的「藝術」的定義,可能也存在不同地方脈絡的差異。前述理論文獻都犯了同樣的毛病,認為其所提出的理論乃放諸四海而皆準,具有普遍性的價值。然而,筆者卻以為,所有的理論體系或知識框架都有其產生的背景,並不一定全球通用。因此,筆者以「策展地誌學」回應畢莎普所謂參與式藝術「必須在每個特定的脈絡裡執行和檢驗的」主張,和朗西埃「既相信藝術的自主性,又相信它一定會應許一個更美好的未來世界」的美學觀。其關鍵之處在於,以真實的「地方」作為「特定的脈絡」。至於,「倫理」和「美學」的矛盾問題,筆者相信「倫理」就好比「應許一個更美好的未來世界」的終極之善,而「美學」是對「藝術自主性」的堅持;只不過,「一個更美好的未來世界」和「藝術自主性」的認知和判準,應該根據特定的脈絡,本文以「地方」代表特定的脈絡。

三、策展地誌學

.png)

圖1 策展地誌學圖示

我在此提出的「策展地誌學」(curating topography),是一種策展式的藝術地誌學,其主要概念可以藉策展地誌學圖示(圖1)簡要說明。最中心的「起點」指的是「認知繪圖」的起點。策展地誌學挪用詹明信所主張的認知繪圖美學 ( Jameson 1991:54),企圖在全球系統下藉由增強某種全新的地方感而賦予個人主體性,並以複雜的再現辯證法創造全新的再現模式,以便更準確地自我定位和增進認識世界的能力,並精

確再現自我與真實處境的想像關係 。這個「起點」類似傳統風景畫家的「立足點」和「觀視點」,同時,也是當代「策展地誌學」的起始點。由此「起點」出發,地誌學式的策展企圖呈現一種具有地方感的空間再現,並為主體定位奠定真實的基礎。

在「起點」外圈和其成同心圓的「地方感」(sense of place),是策展地誌學的另一個起點,同時,也是目的之一。認知繪圖關乎自我定位和認識世界,「地方」(place)5 施也是一種「觀看、認識和理解世界的方式」(Cresswell 2004:11)。我們若把世界看成由各種地方組成的世界,就得以看見不同的事物。如果,「起點」是認知繪圖的自我定位點,那麼,「地方」也就是認同與世界觀的定位錨。誠如哈維(David Harrey)所言,「地方是承載集體記憶的場域,寄予了對未來的諸多想望。」(Harvey 2009 : 178) 地方被視為抵抗政治的基礎,透過凝聚地方特質與復甦集體記憶,得以激活環境和社會,是對抗資本主義商品流動與貨幣化的重要力量。不過,哈維也特別強調排他性國族主義和地方法西斯主義的危險。如果,屬於一個地方的記憶和地方概念緊密相連且難以和外人分享,將形成難以逾越的隔閡和排他性的國族主義、地方主義。或許,藉由藝術語言表達的地方感,由於具備共享性的藝術語彙,而得以超越地方侷限,獲得更大的普遍性。此外,想像的「地方」具有強大的力量,因為脫離現實與過往,面向的是未來,被一種「類烏托邦」的思想和慾望所驅動,在政治中扮演更為重要的角色。那麼,還有什麼比藝術,更適合勾勒烏托邦想像呢?全球化下的藝術現實裡,隨處可見的雙年展和藝術博覽會是主流的藝術趨勢,不僅成為全球藝術日漸趨同的主要運作機制,也扮演著資本主義跨國性經濟的重要環節。企圖突破此侷限藝術能量與消磨藝術創意的機制,或許,「策展地誌學」會是個可能的出路。

在筆者的「策展地誌學」理論中,由認知繪圖起點和地方感出發的藝術,再現了地方的某種「風景」,筆者稱之為「存有的風景」 (being landscapes) 和「流變的風景」(becoming landscapes)。此兩種類型的「風景」,和「地方感」有互為因果的關係。但風景和地方有別。風景,一般而言,結合了有形的地貌(被看的事物)和視點(觀看的方式)。大部分的觀者在風景之外;相反地,就地方而言,大部分的觀者則置身其中。同樣由認知繪圖「起點」出發所形塑的「存有的風景」和「流變的風景」中,觀者藉由想像得以穿行於風景內外,並共構了一個地方的認知繪圖──「地方感」。最終,源生自地方感的存在的風景」與「流變的風景」,也將成為組成地方感的新元素,共同完成地方的巨幅拼貼。簡而言之,「存在的風景」類似以「終極之善」為地方所進行的倫理描述;而「流變的風景」則是以「藝術自主性」所進行的對我們與世界的各種關係的各式各樣的重新想像。其關鍵之處,在於生成朗西埃所指稱的「美學異托邦」。「認知繪圖」則是作為創作者的藝術家、策展人等,和作為參與者的其他個體,將「地方」的特定脈絡予以釐清的基本方法。「地方」是一個真實的地方,也是一個傅科所謂的「差異地點」(heterotopia)6。隨「地方」作為「藝術場域」的藝術設計,「地方」可以成為各種不同性質的「差異地點」。

「風景」(landscape) 這個意義複雜的詞彙,在不同的時代、地域和學科中,具有多樣化的意義。在藝術、自然地理、人文地理、建築、城市研究、人類、社會和生態等人文學科中,不僅是常被使用的學術術語,也是潛藏各別學科發展脈絡的關鍵詞。我認為當代波蘭地理學家Mauriusz Czepczynski以地理學出發的跨學科「風景」研究,對思考當代藝術實踐,提供了非常具有參考價值的視野。Mauriusz Czepczynski 對風景的多樣詮釋總結了三個綜合定義:風景做為藝術想像的形式 (Landscape as form or artistic imagination)、風景做為功能或地域情結 (Landscape as function or territorial complex)、風景做為意義或溝通系統 (Landscape as meaning or system of communication)7。風景在藝術學門中歷史最為悠久,在歐洲學術史上可回溯至15世紀初,做為自然之美和精神活動的藝術想像形式──風景畫8,其發展和人類對自然

的好奇、幻想有關,同時,透過描述性的符號減輕對自然的恐懼並產生嚮往和諧自然的信仰。其中,畫家或觀者、風景詮釋者的觀視點和所觀照的主題(自然土地的特定部分),扮演關鍵的角色。延伸觀視點的思考,可連結到風景做為意義和溝通系統的問題。風景不僅描繪了土地的外觀,也顯示了看待土地的特定方式,並隱藏著空間秩序的想像和視覺幻象的操控。風景成為一個特定的、空間的、規模宏大的表意系統,連結

了自然和文化;甚至,「風景可以承載多樣形式的溝通形式:身份認同、政治聲明和社會儀式。」 (Czepczynski 2008:15) 做為功能或地域情結的風景通常和地圖繪製、地方感相聯繫,不僅可以扮演一個地方的特徵和功能,也經常成為一個地方發展的選擇,被用於生產、交換和消費,例如被保護的文化遺產或做為觀光旅遊使用的景觀資源。做為意義或溝通系統的風景,呈現了人類歷史中潛在的衝突、混亂與不安。因為「人文風景是歷史和空間、記憶和地方、內涵意義和物質形態的綜合體,總是在不斷地變化和重新脈絡化。」(Czepczynski 2008:15)

根據段義孚 (Tuan Yi-Fu) 的研究,隨著我們越來越認識空間,漸漸賦予它價值,一開始混沌不明的空間便開始變成地方。他認為空間是屬於移動和開放的場域,地方則是屬於暫停和休憩的場域,空間比較適合做為理性科學的抽象概念,地方則適合用來指涉安全、歸屬等價值概念。(Tuan 2001:5-6) 如此區分地方和空間的差異,的確有點道理。所以,我們會用「地方感」來描述和集體記憶、歸屬感等有關的概念,而不會用「空間感」來描述它。不過,在空間理論裡,社會性空間或關係空間通常和地方的

概念容易造成混淆。

哈維曾以「空間矩陣」說明空間理論9,他援引的概念主要在二個維度上呈現空間結構。第一個維度以絕對 (absolute)、相對 (relative) 和關係性 (relatioanl) 標示空間的三種不同性質,分別對應牛頓/笛卡兒/康德、愛因斯坦、萊布尼茲等三種不同的空間哲學;第二個維度主要以列婓伏爾 (Henri Lefebvre) 的理論為基礎,以空間的物質實踐 (spaces of material practice)、空間的再現 (representations of space) 和再現的空間 (spaces of representation) 對空間進行分類,分別對應經驗的 (experienced)、想像的 (conceived)、生活的 (lived) 三個空間概念。根據這個矩陣圖不同交叉點的組合分析,將得出複雜的空間意義。哈維認為空間概念並沒有哲學上的解答,關鍵在於人的實踐。

根據這樣的空間理論,我同意哈維所說的,最困難的就是去理解關係性到底如何運作,以便透過自由地理學探索空間的道德、倫理和權利,進而追求普遍正義的寰宇主義。事實上,這也是空間理論分析,對於「策展地誌學」的積極意義之所在。此外,「情境知識」(situated knowledge)10 對尋求認知繪圖的起點而言,就宛如重要的參考座標。情境知識旨在關注地理和文化特殊性 (specificity) 而非普世性 (universality)。認知繪圖聚焦於人們在多元物質和文化脈絡中的真實情境;因此,以情境知識替代去脈絡化、非性別化和去身體化的所謂「客觀的」知識。「策展地誌學」的關鍵即尋找認知繪圖的「起點」,以此進行自我定位,並以藝術方式再現自我與世界的關係,以及個體與集體真實的現實處境。基於對空間的認識而變成對地方的認知,透過賦予地方某種集體記憶、文化地景和歸屬感,而形塑開放性的地方感。此地方感同時也成為自我與世界連結的參考點,藉此發展關係性認知繪圖的圖譜,並思考對於環境、歷史、政治、美學的論點。

我相信認知繪圖的「起點」必然也是一個關係性的起點,如同與「他/她者」和「他/她方」的照面。這個「起點」不是拉康用幼兒照見鏡中的自己所描述的「鏡像階段」主體建構,而是與「他/她者」和「他/她方」的交會,才是認知繪圖之關係性主體建構的「鏡像階段」之始。本文嘗試以這種關係性認知繪圖的起點,針對「沙沙藝術計劃」和Lostgens’進行關係圖譜描繪,希望以此分析透過「地方感」的想像與建構,提煉存有的風景和流變的風景,共同交織出讓集體中的每個個體都能「安適其所」的地方。在這個地方,每個相遇與交會都可以共享有效的溝通系統、相互認同的價值標準,和包容文化差異的文明視野。

然而, 對史碧娃克(Gayatri Chakravorty Spivak)和胡克斯(Bell Hooks)這些學者而言,西方學者們願意了解其他地方的意願是值得懷疑的:

對於西方學者等「專家」瞭解其他地方的意願,史碧娃克等人投以質疑,畢竟一旦投入,就必須將自身專家的身份予以去中心化。胡克斯(Bell Hooks 1990)的自傳取逕與史碧娃克類似,同樣試圖從社會邊緣發聲,得人聆聽。對她而言,邊緣是「基進的可能性」的場域 (hooks 1990 : 341),拒絕內外部的政治,畢竟「位處邊緣的同時,雖屬於整體的一部分,但又位於主體之外」。她相信,這種知識提供一種獨一無二且十分重要的觀點。不會被中心偏見所扭曲。然而,胡克斯也認為自己被西方學者消音,畢竟西方學者只欲探索他者的經驗,而非其智慧。她主張:「在那空間,我被當成『他者』 (other)⋯⋯他們並未在那空間與我相會。他們與我在中心相會」(hooks 1990 : 342)」(Joanne P. Sharp 2012 : 155)

如何在真實的地方相遇,對策展地誌學是重要的,這也是地方能夠成為藝術場域非常關鍵的條件。因為,唯有在真實的地方相遇,認知繪圖所描繪的地方圖譜才不會成為抽象空間的想像描繪。在真實的地方,以真實的身體彼此照面,才可能真實交流彼此對於地方的描述與想像;進而,對地方做為藝術領域,形成彼此對等的同盟關係。

四、金邊的「白樓計畫」與「沙沙藝術計劃」

金邊 (Phnom Phen) 是柬埔寨的首都及第一大城,從1866年成為正式首都後,至今為止,不到150年的時間,統治者隨著政治歷史變遷呈現戲劇化的多樣姿態,共歷經法國殖民、日軍佔領 (1942-45)、獨立時期、柬埔寨王國、高棉共和國、赤柬 (1975- 1978)、金邊政權暨三派聯合政府時期、全國最高委員會(四派領袖)時期、駐柬機構 (UNTAC)時期到目前的聯合政府時期。這段期間,在全球各種勢力的激烈角力之下,柬埔寨變成名副其實的「殺戮戰場」。如今,位於金邊市內的獨立紀念碑(為紀念 1953年11月9日柬埔寨脫離法國殖民統治,建於1985年)、吐斯廉屠殺博物館 (Tuol Sleng Genocide Museum,1980年赤柬集中營作為大屠殺博物館對外開放)和位於暹粒(siem Reap) 的吳哥窟(乃9世紀到15世紀期間國勢鼎盛的吳哥王朝,在12世紀高峰時期所建的太廟。吳哥王朝全盛期版圖包括柬埔寨全境和泰、寮、越三國之部份地區),分別象徵柬國的獨立願望、歷史悲劇和文明遺跡,也是許多人眼中的柬埔寨印象。

「白樓計畫」(White Building Project) 是以位在金邊巴薩河岸 (Bassac River)的一棟於1963年落成的舊大樓為基底。1950年代晚期和1960年代,金邊經歷了一場巨變。因為剛脫離法國獨立的柬埔寨,正在西哈努克 (Sihanouk) 國王的領導下,度過一段黃金年代。同時,1953-1970年間,金邊的人口從37萬快速攀升到100萬,住房需求孔急。金邊開始大量公共建設、紀念建築和住宅建設。(里諾 2014:44-49)白樓(最初名為「市立公寓」)就是龐大的巴薩河岸計劃之一。白色大樓的建築「由柬埔寨建築師魯炳夏 (Lu Ban Hap) 和俄國建築師弗拉德米爾.柏典斯基 (Vladimir Bodiansky) 設計、於1963年啟用的白色大廈包含468間公寓,它也是首度嘗試為柬埔寨的底層和中階人民── 包括市府員工、藝術家、文化工作者和公務員──提供負擔得起的多層現代都會生活方式。」(里諾 2014:44-49)巴薩河岸計劃的總監梵.莫利旺 (Vann Molyvann) 是首位赴法國接受現代建築教育的柬埔寨建築師。他的這個計劃收到他的老師勒.柯比意 (Le Corbusier) 的烏托邦計劃──光明城 (Ville Radieuse) 啟發。巴薩河岸文化複合區是個規模龐大的實驗,除了公寓街區,還包括花園、公共空間和停車場。除此之外,「巴薩河岸計劃中,所建的建築物包括白樓公寓、奧林匹克村公寓(Olympic Village Apartments,為了東南亞奧運賽的運動員居住而設,最後並未舉行競賽)、國立銀行公寓(National Bank Apartments,提供給該銀行員工)、展覽館和國家劇院。其他經規劃但未建設的建築物包括皇家獨立聖戰博物館 (Museum for the Royal Crusade of Independence)、藝術、音樂和古典舞蹈學校、公共工程學校、觀光辦事處、藝廊和國際飯店。」(烏茲.里諾著,林心如譯 2014 : 44-49)在赤柬期間,該地居民被迫撤離,後來,部分居民返回,慢慢地變成一個藝術家聚集的社區。

圖2 1963年左右的巴薩河岸,白樓位於左上方,國家劇院位於右上方。圖片版權為「沙沙藝術計劃」所有。

年輕的藝術家發現這個充滿歷史記憶與豐富文化的社區,於是選擇這棟白樓做為「沙沙藝術計劃」(Sa Sa Art Projects) 的基地。該計劃在2010年由「藝術反叛者」(Stiev Selapak) 藝術團體創立,成員包括柯威.森南 (Khvay Samnang)、林.索科謙李納 (Lim Sokchanlina) 和烏茲.里諾。他們想要利用白樓做為實驗性創新的據點和創意社群基地。(里諾 2014 : 44-49)

回溯柬埔寨的藝術發展,一般都將1998年雷陽藝術中心因應第一屆日本福岡三年展而舉辦一場名為「溝通」(Communication) 的展覽,視為標示柬埔寨當代藝術正式進入國際視野的起點(潘蜜拉.科里著,顧芝菁、徐文瑞譯 2014:31)。但是,雷陽藝術中心的創辦人之一英格麗.沐安 (Ingrid Muan) 卻深感憂慮地表示:

我思索著現今柬埔寨所出現的一個斷層,一個存在於當代媒材如玻璃、金屬、皮革、各種的顏料,以及和金邊一般居民所經歷的過去與現今的生活中。在這之間有個斷層。也就是說,這個斷層面包括:有某些層面的世界似乎完全不被碰觸,其過度的平滑和對歷史中的衝突、悲劇、磨難與失落完全不為所動。這是一種失憶的美學?創傷的症狀?一種被壓抑的藝術表達?或者與歐洲所提出的現代主義有所不同、視覺創作總是懸在隔絕的空中而與生活缺乏關聯?11(潘蜜拉 2014 : 31)

大多數參與的藝術家都是來自金邊唯一藝術院校皇家藝術大學 (Royal University of Fine Arts) 的教職員。這些藝術家中有許多人是藉獎助學金前往前蘇聯東歐集團國家(如烏克蘭、俄國、捷克斯洛伐克、匈牙利、以及越南和其他國家)留學,藝術風格傾向寫實主義、象徵主義和超現實主義,傾向於他們感到自豪的西方藝術。其中象徵主義和超現實主義最受到青睞,其內容卻與社會主義的官方意識形態格格不入。

留學歸國後,他們將這些重視技巧與風格承傳的視覺藝術傳統,繼續透過他們在皇家藝術大學的教學工作而持續影響年輕一代的柬埔寨藝術家。許多畢業自該校的學生,談到試圖突破這樣的規範時,可能面臨無法在體制內生存的狀況。隨著1990年代初,和平協定的通過,柬埔寨正式邁入全球化,並湧入大量的國際援助工作者,以及伴隨著觀光產業催化和市場開放帶來的經濟成長。觀光藝術市場成為這類藝術家重要的收入來源,印象派式的風景畫在市場上收到相當的歡迎。(潘蜜拉2014:33)此外「許多的外國文化中心是在1990年代初於金邊設立的。法國文化中心 (The French Cultural Center),俗稱為法國文化協會 (the Alliance Francaise),成立於1990年;其名稱又變更為文化和語文合作中心 (the Center for Cultural and Linguistic Cooperation),然後又在1992年更名為柬埔寨法國文化中心 (the French Cultural Center of Cambodia)。在2011年它又再度更名為法蘭西學院 (the Institut Francais)。李.達拉烏茲和英格麗.沐安在1998年創立了雷陽藝文中心,而唐娜.朗格盧瓦(Dana Langlois) 則在2000創立了爪哇咖啡藝廊 (Java Café & Gallery)。波潘納影音中心 (Bophana Audio-Visual Resource Center) 在2005年於法籍柬埔寨製片人潘德禮 (Rithy Panh) 的監督下開幕。美塔屋 (Metahouse)由德國製片人尼科.梅斯特哈姆 (Nico Mesterharm) 在2007年創立並且在2010年成為歌德學院的分支。在2004年一個日本與柬埔寨合作中心 (Japan-Cambodia Cooperation Center) 成立,目的在於改善人力資源的發展,與文化發展和藝術較無關聯。」(潘蜜拉 2014:34)這些藝術中心成為柬埔寨當代藝術重要的發表場域,尤其是以過去的歷史傷痕為題材的「創傷藝術」(trauma art),受到國際藝術圈的青睞。(潘蜜拉 2014:35)

「沙沙藝術計劃」就是在這樣的背景下發展出來的。金邊快速的都市化和商業化,直接面臨經濟結構、社會結構和空間結構的快速變化。這個發展過程所面臨的種種社會、土地、空間問題,成為許多年輕藝術家關注的題材。例如,也是此計劃成員之一的林.索科謙李納 (Lim Sokchanlina),於2009年開始,在金邊準備進行快速改造時,開始拍攝各地的工地圍籬。「因為那不只是物質的,同時也是精神上的變化的指標。在許多大都市裡,工地圍籬非常普遍以至於你不會去注意到它。但這些泛著金屬色澤的場域其實與景觀格格不入,而它的存在也成為乏味的同義詞。套林.索科謙李納的說法就是,它們『站在被遺忘或者是再也不會被知道的地方』。他的『被包裹的未來』(Wrapped Future) 系列還在持續進行,以圍籬所在地及其過往歷史命名。在最近的展出中,他借用了觀光客文化交流的形式—明信片」(艾倫.葛利森,羅秀芝採訪翻譯 2014:23)索科謙李納的藝術實踐方式,大大異於以皇家藝術大學學院派為主的重視技巧與風格的藝術表現。誠如艾倫.葛利森 (Erin Gleeson) 所言:

上個世紀的柬埔寨巨變之一,不管從抽象概念還是實際物理層面看,都指向自然的變化──自然和維生農場的經濟轉型,全數轉變成商品化的土地、森林、水資源。金邊似乎是個愈來愈有效率的國際化小型首都。窮人們奮力爭取土地權益,但大部分情況以失敗告終。我們很難認同這種情況在經濟和文化上具有任何內在連貫性。毋寧說,這是一種劇烈的變革。對一個文化依然根植且依賴自然的地方而言,這樣的情況是非常令人震驚的。農業正急速成為農業經濟。(葛利森 2014:23)

許多藝術家們的創作開始以這種劇烈的社會變革為題材,反映其真實的生存處境。藝術家們的創作也呈現所在城市的性格,例如爪哇咖啡藝廊的唐娜.朗格盧瓦(Dana Langlois) 所創辦,今年已邁入第四個年頭的「我們的城市」(Our City 2014),本屆和策展人洪武海棠 (Churong-Đài Võ) 合作了一系列同步舉行的,包括表演、展覽、座談等項目的活動「在大街上」(On The Streets)。在我看來,似乎也是種勾畫城市特質的嘗試。(葛利森 2014:22)

許多當代藝術的實踐發生在數個私人藝廊和藝術空間以及外國的文化機構。這些機構吸引的是藝術大學的師生、藝術支持者和具有藝術相關知識的藝術觀眾,一般的柬埔寨民眾完全受到忽略。因此,白樓的藝術生產就變得格外重要。這群年輕人透過「沙沙藝術計劃」的藝術課程、工作坊、合作計劃及藝術村駐村,將藝術注入社區的日常生活中,既吸引也挑戰當地觀眾。例如,2012年,一名學生將所拍的社區居民照片,安置在白樓樓梯的一面牆上,讓藝術自然出現在生活空間裡,社區就是個「美術館」。他們也曾將一座露天餐廳改裝成社區電影院;將一間社區教室變成實驗錄像作品放映室;利用錄像藝術作品照亮陰暗的走廊;美髮院的電視成為錄像作品放映的平台。此外,也策動街區兒童的地圖工作坊,邀集兒童一起制作了混合圖畫、照片、拼貼和文字的集體地圖。此地圖的重點不在於正確與否,而是試圖透過白樓的兒童和青少年的創作,表現出情緒、記憶、希望和某種歸屬感。

「沙沙藝術計劃」的藝術總監烏茲.里諾 (Vuth Lyno) 指出:

在白樓產生的當代藝術其美學反映該社區對當代柬埔寨的回應的多重面向。這番美學試驗並找尋一種新的當代語言,這個語言透過柬埔寨當地和駐村的藝術家、局內人和外來者、在地和國際來賓的合作,運用傳統實踐並納入新科技和現代概念。所產生的藝術實踐同時回應了白樓的目前情勢以及更龐大的當代柬埔寨議題。這番藝術也示範了某種實踐,試圖針對一般的柬埔寨大眾,並使他們對當代藝術更加投入;否則,在本國目前的環境里,藝術只局限於市內其他地方的藝廊觀眾。藩籬的崩解讓低收入的柬埔寨人能接觸並參與藝術,但這並不必然導致產生的作品其品質和內容打折扣。許多作品也在視覺上很吸引人,它們從像是媒體自由以及該街區變化的和不安的記憶等基本議題方面質疑並挑戰觀眾。(里諾 2014:46)

里諾在這裡指出了重要的藝術實踐方式,亦即「回應了白樓的目前情勢以及更龐大的當代柬埔寨議題」。這個藝術計劃建立了一個開放的藝術環境,鼓勵社區成員── 包括藝術家──參與創作,並共同「選定並形塑作品的內容、形式和展示」。(里諾 2014:46)這個藝術計劃也策動「橫跨街區的、變動而暫時的公眾活動」,透過臨時性的某種社群感,期待「這些集體、變化的和暫時的行動提供一個典型,該典型很可能足以抵抗和面對白樓其不確定的未來。」最終,這些白樓社區的居民將漸漸降低對「沙沙藝術計劃」的依賴,而能夠自主地、創意地將住宅空間或社區公共空間,做為藝術表達的場域;這些居民藉由創意表達集體想像和行動,並藉此對抗可能的強制撤出。(里諾 2014:46)

如果從策展地誌學的角度來看,不管從面對拆除的迫切危機,還是從藝術美學角度的處境來看,完全符合認知繪圖的概念。因為,他們既以集體行動和想像致力於「應許一個更美好的未來世界」的終極之善,也運用「藝術自主性」質疑和挑戰社區民眾對自身與世界(社區之外)的關係的重新想像。此外,他們同時進行的「白樓計畫」,恰恰為「地方」作為脈絡做了最佳的註腳。

「白樓計畫」(the White Building Project) 是以白樓社區的紀錄和歷史檔案建檔為主要內容,並和澳洲媒體組織「要事」(Big Stories) 合作建立電子檔案庫 (www.whitebuilding.org),以匯集白樓居民和學生一起持續製作的影音材料。此資料庫也將駐村藝術家與居民集體創作的計劃納入收集。因此,以白樓為基底的「沙沙藝術計劃」的藝術實踐,面對傳統資源(例如結合當地傳統音樂、藝術)進行新創作,成為「生成」(becoming) 中的傳統的過程。同時,透過「白樓計畫」的歷史建構與當下情境的梳理,建立在地的情境知識的脈絡與肌理。藉由「存有的風景」(在這裏指傳統的音樂、藝術)為本,注入新的創意完成新型態音樂、藝術,逐漸生成「流變的風景」。整個白樓做為文化基地,以過去的歷史、傳統文化為資源,以當地的現實處境為起點,進行認知繪圖和地方感之營造;同時,透過民眾與藝術家的集體創造,將整個社區都

變成可供交流的藝術場域。這樣真實的空間,對所有的人開放,形成充滿各種微小「美學異托邦」想像的可能,和「交流領域」的關係美學在實際空間中形成的可能。這也是「沙沙藝術計劃」希望被主流藝術場域排除在外的柬埔寨底層民眾,能夠接觸、參與藝術的核心目的。用里諾的話說:「我們希望創造一個環境,年輕學生、藝術家和像白樓居民一般的柬埔寨人可以在此學習、探索、參與、合作,並透過藝術而開放地表達自己」。(里諾 2014:46)這個藝術場域的藝術劇場,沒有任何一個觀眾,每個人都是參與者。隨著「沙沙藝術計劃」的進行,以白樓為中心形成的「地方感」逐漸成形,「存有的風景」逐漸被重新看見,「流變的風景」不斷地生成。

%20%e8%a8%88%e5%8a%83%e6%9c%9f%e9%96%93%ef%bc%8c%e6%b2%99%e6%b2%99%e8%97%9d%e8%a1%93%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%9a%84%e5%ad%b8%e7%94%9f%e5%8d%a1%e6%96%af%ef%bc%8e%e6%a2%ad%e6%a3%ae%e5%8d%97%20(Kath%20Soksamnang)%20%e5%b0%87%e6%89%80%e6%8b%8d%e7%9a%84%e5%b1%85%e6%b0%91%e7%85%a7%e5%ae%89%e7%bd%ae%e5%9c%a8%e7%99%bd%e6%a8%93%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%ba%a7%e6%a8%93%e6%a2%af%e4%b8%8b%e6%96%b9%e3%80%82%e5%9c%96%e7%89%88%e6%8f%90%e4%be%9b%ef%bc%9a%e6%b2%99%e6%b2%99%e8%97%9d%e8%a1%93%e8%a8%88%e7%95%ab%e3%80%82.jpg)

圖3 2012年的白夜 (White Night) 計畫期間,沙沙藝術計劃的學生卡斯.梭森南 (Kath Soksamnang) 將所拍的居民照安置在白樓的一座樓梯下方。圖版提供:沙沙藝術計劃。

%e4%b8%ad%ef%bc%8c%e7%95%b6%e5%9c%b0%e4%b8%80%e9%96%93%e9%a4%90%e5%bb%b3%e8%a2%ab%e6%94%b9%e8%a3%9d%e6%88%90%e7%a4%be%e5%8d%80%e9%9b%bb%e5%bd%b1%e9%99%a2%ef%bc%8c%e6%94%be%e6%98%a0%e6%b2%99%e6%b2%99%e8%97%9d%e8%a1%93%e8%a8%88%e5%8a%83%e7%9a%84%e5%ad%b8%e7%94%9f%e5%92%8c%e8%97%9d%e8%a1%93%e5%ae%b6%e5%89%b5%e4%bd%9c%e7%9a%84%e9%8c%84%e5%83%8f%e4%bd%9c%e5%93%81%e3%80%82%e5%9c%96%e7%89%88%e6%8f%90%e4%be%9b%ef%bc%9a%e6%b2%99%e6%b2%99%e8%97%9d%e8%a1%93%e8%a8%88%e5%8a%83%e3%80%82.jpg)

圖4 在2012年進行的「友善計劃」(Snit Sna al)中,當地一間餐廳被改裝成社區電影院,放映沙沙藝術計劃的學生和藝術家創作的錄像作品。圖版提供:沙沙藝術計劃。

圖5 在2012年進行的「友善計劃」中,沙沙藝術計劃的學生和藝術家在當地一間美發院放映錄像作品。圖版提供:沙沙藝術計劃。

五、吉隆坡的Lostgens’ Art Space

吉隆坡做為馬來西亞的首都,在文化藝術資源部分,比該國其他城市豐富許多。即便如此,由於吉隆坡仍有些地方是屬於傳統的馬來村、華人村或印度村。這些依然多少維持著傳統生活方式的村子,和高樓林立、熱鬧繁華的市中心比起來,反差巨大。

馬來西亞政府在1998年開始,推動「2005終結非法佔屋」(zero squatters by 2005) 政策,於是,大肆進行都市化工程,逐步拆除在吉隆坡及巴生河流域一帶的華人、馬來人、印度人的木屋區,引起一波波抗議聲浪。以吉隆坡為基底的Lostgens’ Art Space的成員,也在2005開始,陸續參與了這些活動,並視其為重要的社會運動型的藝術實踐。Lostgens’當代藝術空間藝術總監楊兩興表示「當代藝術結合社區計畫,能創造社會改革契機」12。

2003年,楊兩興和藝術學院時期的學姊,和其他一些藝術家、設計師,租了一棟獨棟洋房。2004年,和馬來藝術工作者Ili Farhana、Saiful Razman,加上留台歸國的藍氏君和一些學弟妹,一起以Notthatbalai」(not that balai之意,balai在馬來文中意指「局」,有暗批馬來西亞國家畫廊Balai Seni Lukis Negara之意,認為其身為國家最高藝術單位卻績效不彰)為名,展開了藝術節的活動。空間則由楊兩興提出以Lost

Generation Space為名,也就是現在的Lostgens’。活動分別在2004、2005、2007年舉辦,共辦了三屆。活動內容則包含視覺藝術、獨立電影/短片、音樂及表演。由於,名字本身就具有強烈的爭議性,加上標榜跨領域、跨種族,所以得到很大的迴響。第一屆的藝術節結束後,剩下楊兩興和藍氏君、張俊景、Analiza Mohammed,大家的共識是繼續搞空間。除了藝術節之外,也舉辦講座、策劃展覽、舉辦工作坊。(鄭文琦 2015)事實上,這樣的藝術實踐方式,一直到筆者今年4月造訪Lostgens’時,仍是不改初衷,持續以這種方式進行實踐。

「2005年終止非法佔屋」政策13,對許多文化歷史古蹟造成破壞。於是,各地開始掀起一波波古蹟保護、護校、護村落的運動。住在Lostgens’的社運分子參與了馬來村落的護村運動,因此,其他的團隊成員也一起加入。楊兩興強調「主要是教小孩皮影戲,將村落遭遇帶到各地表演並舉辦藝術工作坊,於是我們和行動分子達成共識:他們在法律之外管道抗爭,我們則在外圍文化干擾,這樣前後做了兩年。」(鄭文琦 2015)

最後一屆藝術節結束後,Lostgens’成員認為應該藝術主動走入人群,並藉此檢討和社會、土地的關係。2008到2011年之間,他們暫時離開吉隆坡到檳城、馬六甲、半山芭14 這些地方,展開社區藝術計畫。不僅將當代藝術帶入社區,也籌辦工作坊、進行口述歷史和社區歷史的採集工作、繪製人文地圖等等。楊兩興說明了Lostgens’後來在茨廠街一帶落腳的原因「2011年茨廠街爆發捷運徵地事件,我們在這推動保街運動,2013年Lostgens’搬進這一區。」他也強調Lostgens’並不只是一個空間而已,「其實在某個程度上,Lostgens’可以只是一種『概念』,可以為了需要而移植到不同地方。」(鄭文琦 2015)如果,從策展地誌學的概念來看Lostgens’的藝術實踐,在很多角度上,和金邊的「沙沙藝術計劃」有不少雷同之處。不過,楊兩興指出的Lostgens’可以是一種「概念」,可以隨需要而在地理空間上自由移動。這個部分就帶有藝術游擊的味道。如同策展地誌學的「地方」,可以是任何一個地方;而策展地誌學的方法,也適用於任何一個地方。不同的是,其認知繪圖所描繪的地方不同,其呈現的地方感也不同。

圖6 (左)「藝游老街月光會」活動海報,活動時間:2011年9月16日。(右)「年十四.燈佑蘇丹街」活動海報,活動時間:2012年2月5日。圖版提供:茨廠街社區藝術計劃。

吉隆坡政府計劃在茨廠街旁的蘇丹街,進行捷運的地下化工程,並且,要興建高達118層樓的大樓;因此,許多店家和住宅遭到迫遷。Lostgens’在2011年進駐的時候,他們希望透過推動社區計畫,用藝術創意來進行對抗。15 這個計劃就是「茨廠街社區藝術計劃」16。這個藝術計劃擴大了Lostgens’以藝術進行社會實踐的規模。他們不僅和馬來、印度村莊聯合,要求政府承認各種族村落的文化遺產地位,也和工程師、社運人士、設計師、古蹟保存專家等合作,同時,還邀請了許多文化、藝術工作者參與。2012年以「年十四.燈佑蘇丹街」為名,推動民眾參與的大型活動。172013年則以「年十四.燈佑蘇丹街2.0」名義,持續推動保街運動。據楊兩興表示「最高峰時,我們號召了5000人上街,向政府表達保街意願,後來政府承諾將認可茨廠街的文化遺產地位。但在2013年大選過後,承諾並未兌現,幾棟歷史建築遭到拆除,還有一棟被徵用(原計劃將拆除34個單位),保街運動告一段落。」但是,藝術計劃還沒有結束,「目前藝術家社群的策略是退守第二道防線,擔任社區觀察者及紀錄者的角色。我們做社區口述歷史,蒐集舊照片,推動社區文化建設,同時和茨廠街區的街坊鄰居持續互動,串聯在地組織,準備應付第二波拆遷。」(鄭文琦 2015)在整個運動的進行過程中,藝術工作者始終扮演著十分關鍵的角色,甚至,許多藝術工作者是自發參與,並非動員而來。藝術在這裏展現的是,在社會運動、抗爭運動中扮演視覺引導與情感催化的角色,也發揮召喚記憶、地方想像的深層作用。

圖7 「茨廠街社區藝術計劃」之一,〈年十四.燈佑蘇丹街2.0〉海報,2013年2月23日。圖版提供:茨廠街社區藝術計劃。

圖8 「年十四.燈佑蘇丹街2.0」活動,彭慶勤,「書法」,2013年2月23日。圖版提供:茨廠街社區藝術計劃。

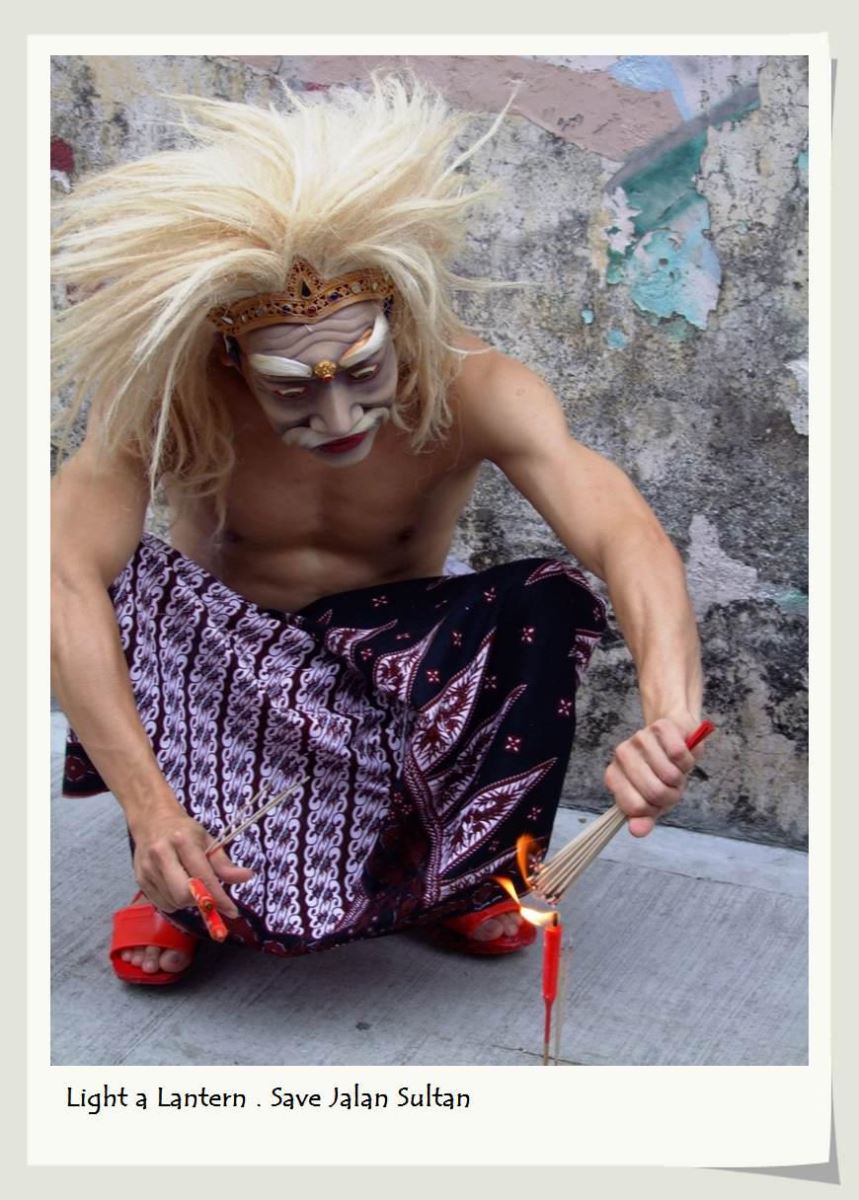

圖9 「年十四.燈佑蘇丹街2.0」活動,丘冠南,「打小人,去霉運」,舞踏,2013年2月23日。圖版提供:茨廠街社區藝術計劃。

策展地誌學最關鍵的是確立認知繪圖的起點,以再現個體與集體的現實生存處境,在Lostgens’的「茨廠街社區藝術計劃」,可以看到非常具體的認知繪圖的鋪展,也清楚呈現出社區所面臨的處境。藝術家、策展人等藝術工作者,在這樣的計劃中,和工程師、建築師、社區居民、外來的支持者等合作,他們相互扮演著彈性的角色。這樣的藝術場域,每個人都可能是「啟動者」,都可能主動建構一個「交流領域」,讓不同形式的互動與結盟自然產生;各種微型的「美學異托邦」也可能如閃光般乍現,消擬日常的慣性對立(例如族群、階級、性別)。

唯有透過藝術實踐(在這個計劃中,藝術家除了以藝術方式在街頭進行柔性抗爭之外,Lostgens’也持續用多樣的藝術方式進行社區藝術計畫)的方式,地方感才可能呈現空間與時間的立體感。這個計劃所打造的藝術場域的空間是開放的、多元路徑的、多面虛擬與實體兼具的。與街頭抗爭的激情,呈現互補或互競的藝術情感,因著不同的個人,選擇的相異的情境知識,呈現多樣而豐富的風景。轟動一時的蘇丹街護街運動,以及在其中扮演重要角色的「茨廠街社區藝術計劃」,不僅賦予了這個地方某種集體記憶,也打造了豐富的文化風景並形塑了開放的地方感。

然而,2010年10月,艾神與政府的對抗陷入挫敗的危機。上海市政府宣布艾未未的上海工作室為違建必需拆除,歷經多次抗議無效後,艾未未在推特上宣布將在上海工作室舉辦一場諷刺和諧假象的「河蟹宴」,參加者可獲得光碟、海報、陶瓷瓜子等紀念品。但就在活動前3天,北京市公安局通知艾未未在活動當晚12點前不得離開北京住所,以此禁令試圖阻擋集會的辦理。

圖10 「年十四.燈佑蘇丹街2.0」活動,Yeow Lai Chee, Leo Yap, Matthew Tan, Kyo Hong, Chow Yong, Shuang Ling, Lim Shin Hui, Wei-Yin Hoh,「街頭舞藝」,2013年2月23日。圖版提供:茨廠街社區藝術計劃。

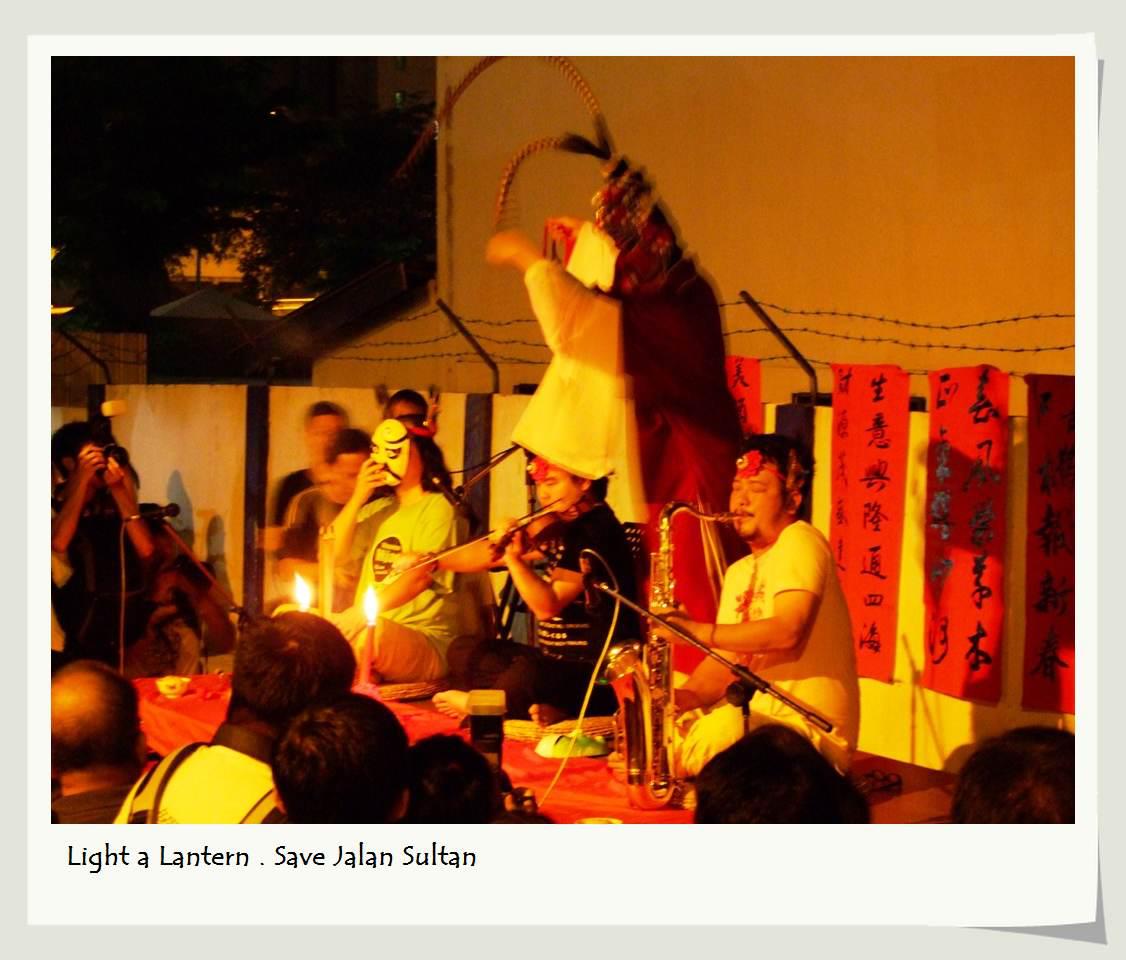

圖11 「年十四.燈佑蘇丹街2.0」活動之一,作曲家余家和、小提琴家馮承暉、行為藝術工作者張吉安、薩克斯風演奏家楊延生,行為藝術「民旗斬將」,2013年2月23日。圖版提供:茨廠街社區藝術計劃。

六、流變的藝術場域

對布爾迪厄而言,藝術場域是充斥著權力的競賽和遊戲,不僅和政治場域爭奪對藝術品味的定義權,在內部的藝術家們也相互爭奪對藝術感知與鑑賞的話語權。藝術場域就是不斷鬥爭的戰場。(Bourdieu 1993:106-107) 不過,布爾迪厄還是提醒我們要從被壓抑者的立場出發,去揭露文化藝術場域對被壓抑者的宰制。

以策展地誌學的角度來看,權力的遊戲和競賽恆常存在;但是,認知繪圖的目的就是將這種真實的現況予以揭露,並藉此去描繪自我與世界的關係。也就是說,不同的權力關係,將透過不同的關係性認知繪圖的圖譜呈現。策展地誌學為方法的藝術計劃,強調每個人都是積極的參與者,這個「地方」所打造的藝術場域,對每個人開放,彰顯真實世界中的場所力量。這種藝術場域極力避免教條主義、集體暴力對個人獨特性(個別差異)的殘害。如果,以「地方」為起點的「認知繪圖」尋求的是某種共同處境,也就是「共性」的話,那麼,以個人出發的認知繪圖,就更強調個別主體的獨特性。根據差異的情境知識,思考對於環境、歷史、政治、美學的論點;最終,賦予個體以藝術實踐方式,形塑開放性的地方感。每個個體都可在這個真實的空間,打造微小的「藝術異托邦」和「交流領域」,並藉此干擾原有的權力架構;甚至,予以重構。最終,以策展地誌學為方法進行的藝術實踐,致力於建構個體化的眾多「美學論述」,想像複數的「藝術異托邦」,編織網絡狀而多元的「交流領域」。如此,「地方」便成為不斷生成的「流變的藝術場域」。