一、前言

「集體記憶」(Collective Memory)的提出者莫裏斯.哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)以來的文化記憶研究,進入到一種社會與文化建構的框架之中。嚴格意義上講並不存在「大寫」的記憶,從哈布瓦赫開始已經意識到記憶的媒介問題,他在文章〈福音書中聖地的傳奇地形學〉中說明:

集體記憶具有雙重性質⸺既是一種物質客體、物質現實,比如說一尊塑像、一座紀念碑、空間中的一個地點,又是一種象征符號,或者某種具有精神含義的東西、某種附著於被強加在這種物質現實之上群體共享的東西。1

與哈布瓦赫處於同一時代的阿比.瓦爾堡(Aby Warburg)更是從記憶的跨媒介性著手,將《記憶女神圖集》(Mnemosyne)形構成「星叢」(constellations),以此打開學科之間的壁壘,突破有形實體層面對無形記憶的框限。延續此二人的研究,當代在文化記憶研究領域具有影響力的兩個概念,分別是由皮埃爾.諾拉(Pierre Nora)提出的「記憶之場」,和阿斯曼夫婦(Jan Assmann and Aleida Assmann)的「文化記憶」(kulturelles Gedächtnis)。二者都向我們表明了記憶的社會載體,以及在文化研究(Cultural studies)的視域內並不存在脫離了社會文化背景的個體記憶,或者僅在政策制度中得以具身化(embodied)大寫的記憶。我們不僅可以說記憶需要訴諸於媒介,更進一步,如果站在麥克魯漢(Herbert Marshall McLuhan)或者馬堡學派(Marburg School)的立場上⸺媒介就是記憶。

保羅.利科(Paul Ricoeur)指出把空間提昇為對場所的理性化認識,是為了給歷史時間一個人文科學層次上的空間對應物。(Paul Ricoeur 2018: 194)也就是說過往的記憶要從空間中發掘,本文所要探討的記憶媒介是臺灣眷村,在藝術與眷村內外居民,乃至整個臺灣社會的互動中得以生成豐富的記憶寶藏。

二、「場所」(Loci/Lieux)與「記憶之場」

「場所」的定義向來不僅是以其作為建築實體,和物質空間的意義而言,物質性實體只是場所的一種基礎形式,「場所」如果被簡單理解成為某個功能性的地方(Location)是非常淺薄的。場所的概念在當下主要受到現象學的啟發,從感知(Perception)的角度深入理解其意義系統,對場所的深入感知使空間環境不侷限於冰冷的物質材料,而是創造出人與空間的有機聯結與意義整體。深受海德格(Martin Heidegger)現象學影響的挪威建築學家諾伯舒茲(Christian Norberg-Schulz),在其著作《場所精神:邁向建築現象學》中對場所進行論述指出:

場所不只是抽象的區位(location)而已。我們所指的是由具有物質的本質,型態、質感及顏色的具體的物所組成的一個整體。這些物的總和決定一種「環境的特性」,亦即場所的本質。一般而言,場所都會具有一種特性或「氣氛」。因此場所是定型的、「整體的」現象,不能夠簡約其任何的特質,諸如空間關係,而不喪失其具體的本性。2

我們知道記憶術的源頭也是以場所作為基底的。弗朗西斯.葉芝(Frances A. Yates)在其著作《記憶之術》的開篇向我們闡述了詩人西蒙尼德斯(Simonides of Ceos),通過對場所的回憶來發明記憶術的故事。3(Yates 2015: 4)直到後來記憶術的發展,對於場所的想像成為一種記憶的系統框架,16世紀的朱利歐.卡米羅(Giulio Camillo)的「記憶劇場」(L'Idea del Theatro)【圖1】便是借助於場所(劇場)的框架來存放記憶的場景系統,用於對結構化知識的儲存。因此,在記憶術的歷史中,從被記憶的場所,到場所用來做為記憶的框架,這是記憶與場所的第一個交叉範疇。

![]()

【圖1】 朱利歐.卡米羅(Giulio Camillo)「記憶劇場」(L'Idea del Theatro)(Yates 2015: 133)。

對「場所」的認知在現象學中得到進一步發展,尤其是作為記憶的媒介之後,場所與記憶的聯結由此產生了另外一個交叉點,這便是20世紀80年代記憶研究的一個重要事件,皮埃爾.諾拉「記憶之場」概念的提出。「記憶之場」在法國作为「法國國民意識的文化-社會史」,以「場所」的概念蒐集了帶有法蘭西符號的方方面面,包括法國國慶日、《馬賽曲》、艾菲爾鐵塔、環法自行車賽、聖女貞德、普魯斯特等等,以期探詢當今法國民族意識中的記憶,從而重新凝聚法蘭西群體的認同。

「記憶之場」是由場所(Lieu)和記憶(Mémoire)兩個詞語組合而成,對於場所一詞而言,無論是諾拉所用的法語「Lieux」,還是諾伯舒茲所用的拉丁語「Loci」都是複數的形式,包含位置、場所、身份等意涵。可見無論是「場所精神」(Genius Loci)還是「記憶之場」對於「場所」的理解,都比該詞的字面意義要豐富的多。皮埃爾.诺拉對「場所」的含義做出了三種意義上的解讀,分別是實在的、象徵的和功能性的,不過場所的這三個層次上的含義是同時存在的,只是程度上不同而已。構成這三個層次的是記憶和歷史的交互作用,二者相互影響,又相互決定。(Nora 2017: 23)諾拉在對場所的描述中,場所不是作為一種儲存記憶的框架系統,而是作為附著記憶的媒介。

「記憶之場」對「場所」概念進行了相當的拓展,涉及到一個國家國民意識中的文化與社會史。從1984年出版的《記憶之場》第一部《共和國》(La Lépublique)就包含教育與紀念活動等主題;1986年出版的第二部《民族》(La Nation)三卷本的第一卷「遺產、史學編篡、風景」(héritage, historiographie, paysages)更加偏重於非物質性的內容;1992年出版的第三部《複數的法蘭西》(Les France)三卷本,對「記憶之場」的概念進行了進一步的擴充,從傳統到地方文化都一一被涉獵。從現象學乃至媒介詮釋方向上來講,「記憶之場」開顯了場所的真正意義,隨著生產這股「記憶之場」的熱潮,各個國家爭相效仿與創造自己的「記憶之場」。因此,從「場所」在當代的發展來看,越來越從實在與功能性的地方走入象徵性的場域。

三、眷村居民對場所的感知和意象的分析

眷村是臺灣特殊歷史原因下形成的特殊居住空間,隨著相當一部份居民的遷村,正在逐步退出歷史舞臺的眷村,當下作為文化資產在各研究領域中都有相當的討論。從眷村的境況來看,大部分都已相當老舊,而不適合當代人的生活居住所需。對於遺存下來的眷村建築空間,無論是努力於把它原封不動的作為一種博物館的形式來進行展示;還是採取另一種極端的態度⸺在仕紳化(gentrification)的進程中將其擦除(under erasure),恐怕都是有失妥當的做法。

法國圖爾大學(Université de Tours François Rabelais)INTRU實驗室主任Raphaël Bertho指出:關於眷村「因其本土特色固有的脆弱性,眷村(中心新村)要保存的,並不是一處古蹟,而是對一種生活方式的記憶,這才是眷村面對的主要挑戰。」(Raphaël Bertho 2020: 3)面對眷村遺落的建築環境時,我們既然對物質性環境跋前疐後,那麼不妨從場所現象學的角度去改變人的觀念開始,重新思考眷村。精神空間的生產就是一種行動。於是,本文提出的方案是把對眷村的理解帶入到「場所」的觀念當中,這就勢必要從眷村的物質實體層面過渡到對其媒介層面的理解,也就是說人們的注意力不僅僅停留在對眷村作為實用性空間的意識之上,而應該更多展現其象徵意義。

以「記憶之場」的概念置入到眷村問題,為了避免理論的生搬硬套,本研究從在地性出發,對眷村居民進行了口述訪談,訪談的問題域集中在居民對場所、空间的感知所生成的「意象」(Image),以及這些意象將如何可能凝聚成為「記憶之場」。因此,訪談問題的設置主要圍繞居民對「場所」的理解,以及對眷村意象的把握。

Image4 在米切爾(W. J. T. Mitchell)的「圖像學」(Iconology)中建構起來的譜系有五個區塊【表1】,本研究主要集中在感知(Perceptual)、精神(Mental)層面的意象。

![]()

【表1】Mitchell關於Image的譜系表(Mitchell 2021:7)

對Image的解讀結合空間領域的理解,從操作層面上本研究採用了凱文.林奇(Kevin Lynch)在其著作《城市意象》(The Image of the City,1960)中對空間中的可意象性之表述:

即有型物體中蘊含的,對於任何觀察者都很有可能喚起強烈意象的特性。形狀、顏色或是佈局都有助於創造個性生動、結構鮮明、高度使用的環境意象,這也可以稱作可讀性,或是更高意義上的可見性,物體不只是被看見,而且是清晰、強烈地被感知。5

根據以上觀念與理論工具,本人對眷村三代居民的訪談總結出以下一些看法:

對於生活在這裡第一代的大陸移民來說,眷村只是他們日常生活的地方,由於當時政策的傳達:「時刻準備著反攻大陸」,意味著這裡並非永遠的家,因此眷村是一種過度性質的替代型空間。眷村内与外的邊界意識對於這代人來說較為明顯,眷村內部因同是「外省人」,日常生活有时相互照應,有時又相互排擠。在意識形態的整體論述之下,眷村文化形成了一種「凝聚性結構」(Konnektive Struktur)。所以這一代人對於這樣的場所很難產生歸屬感,尤其在當時的特殊環境之下,流離失所的眷村人沒有建立起對場所的精神依託。

但是我們不能忽略對於同一事物的時間性效果,而把第一代人置入到「地方錯置」(anachorism)的討論之中,時隔超過半個世紀之後,這一代移民對於眷村的感知,已經完全不同於在動盪情绪中所產生的結果。眷村回憶是被不斷創造出來的,在一長段時間之後,當他們在某個場景下感覺到某種熟悉的意象,記憶便帶他們回到從前的某段過往。6 這種經驗猶如普魯斯特(Marcel Proust)「浸在茶水中的小瑪德萊娜蛋糕」中喚起的回憶一般,當然這種被喚起的回憶不一定如普魯斯特效應(Proustian Effect)一樣只停留在味覺之上,其它感官也會開啟這樣的回憶通道,比如,過往聽到的歌曲,一陣熟悉的氣味等等。這種面對當時臨時居所的回憶所產生的意象,更多的體現在想像之上,這也就構成了我們後面將談起的藝術創作的合理性。

對於經歷了戰亂的第一代人的自傳性記憶(Autobiographical Memory)而言,布隆斯基(Pavel Petrovich Blonsky)關於「恐懼和驚愕是最強大的記憶因子(mnemonic factor)」(Draaisma 2013: 37)之說是相當適切的。離開故鄉的那一段記憶是難以抹去的,遠去故鄉的意象已經成為一種強烈的記憶之地,作為回憶的慰籍被置入現實中的第二故鄉(眷村),成為其安身立命的場所之後,二者之間構成精神上的延續性關係,亦或是一種交錯的回憶,恐怕因人而異,但對眷村意象的感知多多少少會包含對第一故鄉的想像。當下已經風燭殘年的第一代居民面對「回憶空間」(Erinnerungsräume)的雙重創傷,即難以葉落歸根的第一故鄉,和遷村時破敗的第二故鄉,皆以成為了永遠的過渡式空間:

不堪回首是對這邊生活經歷的整體感覺,我覺得普遍來說,第一代人整體上會覺得生活平淡如常,他們覺得這些房子從他們一點一滴蓋起來,最後搬家的時候卻是爛掉的,對於他們來說,這裏就是一種過渡式的空間。(張中模,2020)

在眷村生活的第二代人大部分出生在臺灣,有些也出生於大陸,來到臺灣時大多年齡較小。對於這代人來講,眷村的記憶是相當複雜的。一小部分第二代人伴隨著來自兒時對大陸的模糊記憶片段。而大部分人的童年是在眷村度過的,童年的生活、遊戲之地往往是一種幻想與夢想的烏托邦,場所便是童年的意義世界。從對第二代人的採訪證中,也印證了這代人對於場所的感知明顯有所增強,而且在回憶的過程中轉向了较为積極的情緒。

眷村的地理環境對於第二代人來說其邊界意識依舊存在,他們會針對眷村的內外邊界展開一些社會活動,比如說一些幫派的活動。在與眷村之外群體的接觸當中,眷村內部意識到來自不同省份的異鄉人是一個大家庭,雖然在採訪中了解到居民之間也存在一些日常的生活矛盾,但總體上眷村是他們共生的家園。隨著時間的推移,第二代人已經開始漸漸解開心裡的枷鎖,對眷村的日常生活空間產生了認同感,這種認同伴隨著對場所的深切感知。在採訪中他們大多都提起了小時候的生活空間、公共空間以及遊戲場所裡所發生的記憶事件,稱其在眷村的成長是比較富有詩意的。

第二代眷村人經歷了對身份的複雜感知,一方面,與上一代人時空劇烈移動所產生的斷裂,以及意識形態的形塑有關;另一方面,與眷村內部、外部地理環境以及生活場域的互動相關。這代人與場所之間的互動,一方面塑造了來自不同省份的居民的共同生活經歷,從而在場所中消解了隔閡。另一方面,作為「外省人」第二代與所謂的「本省人」在眷村內外所產生的矛盾中,塑造出其帶有反身性(reflexivity)的主體意識。因此,在與場所的互動中,第二代人成為眷村記憶與認同的主體,這也同時體現在眷村文學上。

隨著時代的變遷,帶有強烈意識形態稱謂的「外省人」概念逐漸模糊,在眷村生活的第三代人,在兒時並未意識到自己所生活的空間有何不同。伴隨著成長與主體意識的建構,第三代人才慢慢意識到眷村作為成長的生活空間,與認同的象徵性空間之間的斷裂。然而伴隨著居住環境的改變,與仕紳化的要求,眷村也逐漸脫離了原有的使用功能,逐步變成了被「懸置」的空間,或者商業性、紀念性空間。這樣場所與主體的脫離,使眷村的意象只有單向度的從過往中挖掘,這一現象從臺灣各地在政治論述下的眷村博物館的不斷建成,以及在眷村中各種懷舊主題的展覽可窺一斑。這樣,本來就對眷村意識淡薄的第三代人在面對這樣的場所時,更是難以產生根深蒂固的認同感。

但是,第三代眷村人與眷村之間並非是斷裂的,場所會賦予一種特殊的記憶力,這就是阿萊達・阿斯曼所謂的「代際之地」的意義,「在這樣的代際之地上,一個家庭的成員像一個不斷的鏈條一樣生生滅滅。」(Aleida Assmann 2017: 347)在這樣的家庭鏈條中,已經搬遷出眷村的第三代人,因為與「代際之地」的聯結,一些人通過關於眷村的文字、圖像、儀式等傳統媒介的象徵性編碼對眷村進行再認識,以及投身以關懷、行動,這代人處在一種內部與外部,主體與他者之間的模糊地帶。

本研究所訪談的對象涉及在臺灣不同眷村中生活的不同代際,在對過往事件的口述訪談中不乏一些生動形象的故事,有些又充滿了文學性,甚至讓我們很難分辨哪些事件是真實發生的,哪些又是帶有相當的修辭成份。總體上可以說每一位訪談對象都在以語言的方式,通過一種意象(Image)⸺想像力(Imagination)的重構來形塑眷村的「記憶之場」,眷村的建築與環境只不過是其語言作品的材料而已。眷村作為場所本身就是一個打開的文本,此文本所包含的「敘事和建築代表同一種銘印(inscription),只不過一個寫在時間綿延(durée)上,一個是寫在物質綿延上。」(Paul Ricoeur 2018: 193),面對這個鮮活的文本,大部分人的表達中體現出一種「戀地情節」(topophilia),也就是對場所的依戀。當這種戀地情節變得強烈之時,「我們便能明確,地方與環境其實已經成為了情感事件的載體,成為了符號。」(段義孚,2018:136)可以看出,這種情感紐帶即使隨著當下陸陸續續遷村也不易斷裂,所以我們會看到不斷有眷村人返回眷村,熱心參與到眷村的相關事物中來,包括一些藝術介入眷村的創作,在以往與眷村相關的藝術創作中,尤其是「關係美學」(Relational Art)類的當代藝術創作,參與群體當中眷村居民甚至能在半數以上。這些與場所相關的藝文活動不斷生成「記憶之場」的內涵,相似的文化背景無疑將来自中國大陸各個省份的不同族群引向一種「想像的共同體」(Imagined Communities),這樣的共同體訴諸於想像力,亦是一種凝聚力,但「不是虛構的共同體,不是政客操縱人民的幻影,而是一種與歷史文化變遷相關,植根於人類深層意識的心理的建構。」(Anderson 2016: 17)

四、藝術再現「記憶之場」的合理性及其編碼問題

(一)「記憶之場」作為對歷史主義的反思

1.意象(Image)之意義的重新提出

人們向來篤信文字的歷史,而對藝術產生的意象(Image)存有疑慮,Image 常常被歸為一種想像、修辭、虛構,這是始於柏拉圖的傳統。正如我們對歷史書中的文字敘事和對藝術作品中Image的態度一樣,前者使我們嚴陣以待踏入真實的過去,即使無法達到自然科學般的實證,至少也達到可以接受的相信程度,而後者卻只是帶我們走入虛構,非真實的世界。我們不懷疑作為歷史的敘事和作為藝術的想象之間的差別,但是歷史學家建構的史實是值得探討的,文字歷史所謂的可信性不是其自身擁有的,而是人賦予的一種權力。歷史話語的權力意在製造出一種使人相信之環:「一方面,強力通過掌握正義的話語而成為權力,另一方面,正義的話語通過使用強力而成為權力。」(Paul Ricoeur 2018: 366)當代從傅科(Michel Foucault)到利科都在為我們解構這種歷史主義專斷的權力。利科指出我們走入「真實的」歷史也必須要經過「文本世界」,所以「儘管『真實的』過去和『不真實的』虛構之間存在原則上的差異,但由於虛構和真實敘事在『文本世界』……層面上的效果相互交織,因而必須以辯證的方式來看待這對基本概念。」(Paul Ricoeur 2018: 366)直到現代的史學研究,錢幣、雕塑、繪畫之中的許Image才勉強與文字的歷史一起被用作歷史的證明,體現在「圖像證史」的相關研究當中,可見赫伊津哈(Johan Huizinga)、哈斯爾克(Francis Haskell)、彼得.伯克(Peter Burke)等人的著作。

如果我們認為Image只是作為一種表現,是一種完全的虛構,其本質還是一種源自柏拉圖的模仿說,Image只不過充當假象,也就是說,在Image背後還有其真實的本體,Image只不過是對本體的模仿,因此,與真理有很大差距。「那麼模仿者和真理就有了很大距離,而他能做一切事,因為他僅輕輕地接觸到它們的一小部份,而這一部分只是影像。」7 這樣的觀念,導致Image脫離了其本體論的意義以及可信性,與歷史敘事二元對立,甚至使記憶的根基產生疑慮,因為記憶植根於意象/想像(Image/Imagination)。

自海德格以來的詮釋學的藝術本體論為我們肅清了疑慮,在海德格看來世界被把握成為Image標誌著現代之本質,而且,沒有Image之表象,存在無法被尋求和發現:

從本質上看,世界圖像並非意指一幅關於世界的圖像,而是指世界被把握為圖像了。這時,存在者整體便以下述方式被看待了,即:惟就存在者被具有表象和製造作用的人擺置而言,存在者才是存在著的。在出現世界圖像的地方,實現著一種關於存在者整體的本質性決斷。存在者的存在是在存在者之被表象狀態(Vorgestelltheit)中被尋求和發現的。(Heidegger 2017: 98)

更進一步,海德格的弟子高達美(Hans-Georg Gadamer)的詮釋學對Image(Bild)8 的理解當中,Image不只作为摹本(Abbild),而是對於某種「原型」(Urbild)的再現,這裡的「原型」是較為廣義的概念,指的是「在世存有」(Being-in-the-World)的所有方式,可以是真實的事物、情節或者某種行動,也可以是情感、精神以及虛構等等。9 高達美延續海德格的方向,把Image從詮釋學的角度為其建立存在論:Image雖然依賴於其原型,而Image 反過來又使原型獲得了一種「存在的擴充」(Zuwachs an Sein)。「正如我們所強調的,Image(Bild)的存在價值正在於它不是絕對地與其所表現的事物分開,而是參與了其所表現的事物的存在。我們已說過,所表現事物是在Image(Bild)中達到存在的。它的存在經歷了一種存在的擴充。」(Gadamer 2019: 224)在高達美看來Image直接參與所表現事物的存在,沒有Image的開顯,所表現的事物便無法展現。因此,以Image來展現記憶之場是一種存在開顯的通路。

2.對歷史獨斷論的反思

以藝術生產的意象來展現記憶之場其目的並不是為了書寫歷史,相反,卻要作為一種對歷史獨斷主義的反思。近代以來對歷史獨斷論的反思大致經歷了三個階段:

首先,尼采第一個走出來攻擊了這種想要將歷史變成科學的意志。尼采提出了「不合時宜的沈思」,他在《歷史學對於生活的利與弊》當中提醒我們:「歷史如果作為純粹的科學來看並且變成不受限制的,對於人類來說就會是一種生活的終結和了賬。」(尼采2020:120)歷史學應該服務於生活和行動,歷史教育也應該追隨一種「生成著的文化」,尼采稱之為「非歷史的東西」,而這種非歷史的東西在其看來對於一個人、一個民族、一種文化的健康來說,是與歷史同等必要的。尼采把這種非歷史的東西轉向一種藝術的建構:「我用『非歷史的』這個詞來表示能夠遺忘並把自己封閉在一個有限的視域裡面的藝術和力量;我稱之為『超歷史的』,乃是把目光從生成移開,轉向把永恆和意義相同的品格賦予存在的東西,轉向藝術和宗教的強勢。」(尼采2020:120)儘管尼采沒有明確提及這種「能夠遺忘」的非歷史就是記憶,但是他已經驚醒我們歷史應該以藝術的方式走入生活。

第二階段到哈布瓦赫、勒高夫(Jacques Le Goff)的「年鑑學派」逐漸為歷史枷鎖鬆綁,歷史不可能,也不應該變成物理學一樣的科學。哈布瓦赫的「集體記憶」發表一段時期之後再次得到重視,以及記憶研究的興起,根本上是對人文學科中單一性(Le singulier collectif)歷史的反思。單一性歷史的觀點主要體現在一種分裂式的科學性思維上,記憶本來就是一種立足於當下,對過去發生過事物的一種想像力的重構,其中當然不乏客觀與虛構、敘事與修辭的成份,這些從根本上是不可分割的,無論是記憶,還是對所謂的「客觀性」更加苛刻的歷史都是如此。我們本身就不應該把藝術排除在任何形式的歷史與記憶之外。

第三個階段,體現在當代記憶研究中,某種程度上歷史研究出現了記憶研究轉向,這種轉向從研究思維上對藝術也秉持更大的寬容度。其中阿來達.阿斯曼認為藝術是書寫歷史的一個維度:「歷史的書寫至少可以有三個不同的維度:科學的、記憶的和修辭的。歷史的書寫也是科學、修辭,也是虛構,也是藝術,本身是不可對立的。」10(Aleida Assmann 2017: 159)。排除藝術的歷史主義是現代主義的一種症候,也是一種過度的虛妄,誰也生產不出如數學一般的歷史,也無法否認太史公的《史記》本身也是藝術。當今,藝術作為書寫歷史的維度被指認為是一種後現代思惟,這種思維與記憶的興起推動了「歷史」終結的腳步,同時從行將就木的歷史主義中拯救出人類紀念的鮮活性。猶如我們面對古老的石碑,對過往的採信不是建立在石碑上那些官方言之鑿鑿的文字,而是審視這些文字的書丹之中,書體、敘事與修辭的風格等等是否隸屬於這個時代,反思這樣的藝術再現背後凝聚著怎樣的記憶。

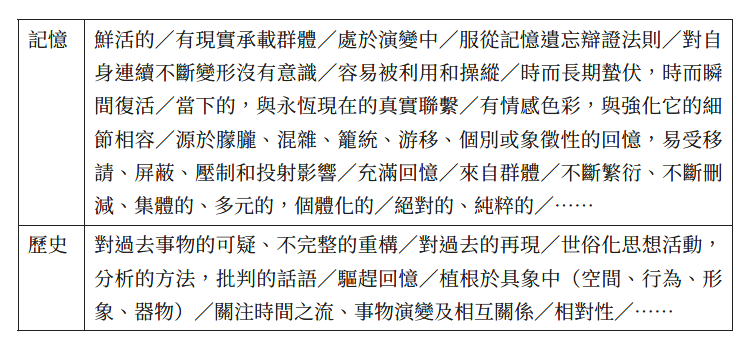

對記憶的收集不同於歷史獨斷論者對歷史的編纂。當然在記憶與歷史研究中,二者的混淆與絕對的對立都是值得省思的。一方面,沒有記憶的能力就不會有歷史。利科向我們論述了如果沒有記憶,人類對時間的體驗就無法存在,而歷史的研究和寫作都與人類對時間的體驗休戚相關。更進一步,如果沒有記憶,那些歷史檔案中的事件就不會被記錄在案,也不會被歷史學家所領受。另一方面,記憶與歷史所堅守的陣地又完全不同。諾拉引入「記憶之場」的概念,根本是為了以記憶的方式代替歷史的獨斷。諾拉對歷史與記憶採取二元對立的態度,本文根據諾拉在其文章〈記憶與歷史之間:場所問題〉(Entre Mémoire et Histoire La problématique des lieux)(Pierre Nora 2017: 6)中對記憶與歷史的討論總結出下表【表2】

【表2】 皮埃爾.諾拉關於「記憶」與「歷史」的論述表

3.藝術再現「記憶之場」的合理性分析

在記憶的場域中,以藝術的方式再現眷村意象,生成「記憶之場」的合理性還可以展現在三個方面:首先,記憶術(Mnemotechnics)的源頭本身就是一種記憶的藝術(The Art of Memory),都屬於修辭學範疇,正如弗朗西斯・葉芝向我們論述的,這種藝術訴諸於大腦中深深烙印下的建築場景和形象的技術來記憶。

其次,對於「場所」而言,上文我們分析到場所是環境中複雜的整體關係與意義系統,是「日常的生活世界(Lebenswelt)」(Heidegger),所以不能用以科學式的抽象思維和語言分析,而只能以藝術的方式來詮釋其「場所精神」,秉承同樣思路還有加斯東.巴什拉(Gaston Bachelard)的「空間的詩學」(The Poetic of Space)。

再次、藝術再現不是一種科學式分析的結構,而是一種時間內外的「合目的性」的想象,這種想像脫胎於物的因素,但又不侷限於物的器具(Zeug)性,這一點海德格在其作品《藝術作品的本源》中向我們論述的非常清楚。另外,這種「合目的性」主要體現在藝術的總體性經驗之上,這裡我們討論藝術的總體性與總體藝術(Gesamtkunstwerk)關係不大,總體藝術在藝術史上有其特殊的脈絡和語境,往往與獨裁、英雄主義相關聯,是一種帶有藝術政治化傾向的藝術形式。而總體性的藝術是指藝術作為一種對世界的總體性把握,它要打開媒介的通道,不斷的溝通、諒解、融合視域,因時代的改變而與時俱進。這一點在麥克魯漢媒介學的意義上也是成立的,媒介是一個總體的環境,而沒有單一的媒介,媒介是流轉變動、相互滲透的。再者從阿比.瓦爾堡記憶《記憶女神圖集》的「星叢」中,可以看出不同的記憶在媒介之間的關聯性,以及其試圖找出背後超越物質的意義系統,也就是一種總體把握的可能性。

![]()

【圖2】 阿比.瓦爾堡(Aby Warburg)《記憶女神圖集》(Mnemosyne)(1923-1929)柏林世界文化宮,2020,柏林。

(二)藝術再現「記憶之場」的編碼問題

以藝術創作來再現(represent)眷村意象,凝聚成為「記憶之場」,需要重視編碼的問題。「記憶之場」是一種在社會空間和社會時間當中文化的建構,是一種精神空間。因此,我們討論「記憶之場」生成時的編碼問題,可以結合列斐伏爾(Henri Lefebvre)三元的空間理論。列斐伏爾在其著作《空間的生產》(The Production of Space)當中提出了空間的三個維度:「空間實踐」(Spatial practice)11 ,「空間的再現」(Representation of space)12 和「再現的空間」(Representational space) 13 。列斐伏爾認為空間既非主體(subject),也非客體(object),而是一系列的關系與形式的總和,是一種社會現實。「空間的再現」即構想的空間,是任何一個社會或者生產方式下處於主宰(dominant)地位的空間維度,它是空間規劃者⸺建築師、規劃師、城市學者或者工程師們操作的空間,他們習慣基於構想的空間去定義感知的和實際經驗的空間。而「再現的空間」是實際經驗的空間,是真正屬於居住者(inhabitants)和使用者(users)的空間。這一空間是被宰制的(dominated)、被動經驗(passively experienced)的空間,但同時它又是鮮活的、此在(Dasein)的空間,時間得以在其中顯現。

在「空間的再現」與「再現的空間」兩者之間,「空間實踐」更像是一種陣地,在感知的空間範疇內,「空間的再現」和「再現的空間」都借由其去實現自身。眷村空間實踐之精神空間,在這個意義上,作為「記憶之場」的眷村貫通了批判的人文地理學(Critical Cultural Geography)和批判的文化記憶研究(Critical Cultural Memory Research)。從精神空間的角度去理解眷村的記憶之場,本文更著墨於「再現的空間」,因此,在研究前期對眷村的居民做了相關的口述訪談,把眷村置入藝術文本之中進行討論,也因而展開了該文本的編碼問題。在論述空間的編碼問題時列斐伏爾認為:

所有的編碼中,都包含著某種賭注和某種意義的生產。這種意義可能會取代給出的文本,而且要麼讓它變得貧乏,要麼會讓它變得豐富,從而增加自己的價值。由此就產生了含混(ambiguïté)。解碼⸺重新編碼意味著一種或者多種虛幻的效果,因為一個編碼的形式結構,只有在那種生產降低的時候、意義的呈現變得模糊的時候,才會表現出來。所有已經形成的編碼,將不再掩蓋它!(Henri Lefebvre 2015: 9)

編碼意義的含混性致使當下的編碼包含著多重可能性、多重選擇性以及多種不同的話語(Discourse),是一種多元的構成,因而容易引發多元、交叉的

意義生成。對於眷村而言,其經歷從無到有的歷史時間對居民產生的意義,我們可稱之為內部建構的意義;眷村在藝術家以及訪客以及各種再現的媒介中的意義,我們可以稱之為外部建構的意義。這兩者之間相互作用,有時存在著一種雙重編碼(double encoding)之間的矛盾。這種對於地方雙重編碼的矛盾例如:康斯泰勃爾(Constable)的風景畫橫亙在理想化農業模式中重現的東英吉利(East Anglia)的舊場景,與他所知道到的東英吉利勞工蕭條的當代生活之間的矛盾。(Andrews 2019: 174)我們在眷村的藝術創作中也遇見諸如此類的編碼問題,新北市北投中心新村理事長张中模長期主持藝術與眷村互動的相關活動,在對他的採訪中14 ,我們了解到藝術介入眷村時面臨複雜的狀況:一些不知所云的當代藝術家,實際上還是以一種現代藝術康德式的「天才」觀來生產作品,固然造成對「場所」的理解與在地的居民,甚至社會大眾對立起來。這種對「場所」雙重編碼的矛盾造成大眾對「藝術介入」的質疑,原因正如奈格里(Antonio Negri)在《論建構》中對介入式藝術的提醒:「介入的尺度並不通過與某一黨派(群體)的關係而被給出,而是通過一種與存在的關係⸺一方面必須處在被解放了的存在內部,另一方面又必須為了自由。」(Negri 2011: 61)以自由為前提的藝術介入,藝術家也許應該保持兩種謹慎的態度,藝評家高千惠認為,藝術介入社會的藝術家有兩個身份,一個是公民身份,另外一個是藝術家身份。如果作品呈現的是意識形態或過度為政治理念服務,那就有變成「Propaganda Art」(宣傳藝術)之虞。15

當然,我們對藝術介入眷村不用過於悲觀,部分受訪者對表演藝術(Performance Art)的肯定,更是說明了創作與「場所」的真正連結,記憶生成(becoming)的重要性,以及真正藝術的生產可以體現出一種非物質的,情感的和認知性的勞動。同樣是在中心新村,2020年由陳貺怡,以及 Raphaële Bertho共同指導下,攝影藝術工作坊便是藝術再現「記憶之場」的典範。該工作坊獲得了藝術介入眷村的三個向度:其一,兩位教授的藝術史背景為學生開顯創作的藝術理論面向;其二,與「中心新村」這樣場所合作,在地創作本身是一種跨學科的「場所」探究,一種人文地理(Cultural Geography)向度的藝術實踐;其三,「中心新村」的歷史成因凝結了「外省人」的集體記憶,這些縈繞的「記憶」線索與如今的彌留之地,作為生產「場所」的一對張力,開啟了「記憶之場」的向度。

五、總結與反思

「藝術成了在一個已經消除了記憶的世界中最優秀的和最後的記憶媒介。」(Aleida Assmann 2017: 347)當代社會打開的媒介帶我們走入「非物質」的世界,「Metaverse」也正在向我們一步步臨近,後人類(Posthuman)已經不只作為一種敘事,沈浸的身體(Immersion amidst bodies)通過語言的(linguistic),協作的(cooperative),電子的(electronic)網絡(Networks)活在虛實難分的世界之中,被資本主義的影像所築構的奇觀(Spectacle)摧毀的不只是我們頭腦中創造性的意象(Image),還有我們的想象力(Imagination) 。面對這般的處境,當我們思考「記憶之場」時,無論是記憶,還是場所在當代都面臨著一些危機:

首先,對於記憶⸺面臨被工業化的問題。以往,記憶作為人的一種天然的能力,這種能力與遺忘的能力相伴隨,使知識、實踐等與人自身發展的所需的信息代代相傳,即使借助簡單的工具或者印刷載體使記憶外化,也基本上沒有破壞人作為拾記的主體。而如今記憶的工業化使這種能力進一步外化,斯蒂格勒認為記憶的工業化是因為當下的媒體、通信和遺傳機制所造成的:「想像外延的結果首先是像建立程序工業那樣建立媒體。信息工業和程序工(二者共同構成通信工業)是神經系統外延和想象外延的具體化,並與遺傳機制的技術內在化一道構成各層次記憶的工業化。」(Stiegler 2010: 114)記憶的工業化使當下發生的事物迅速被記,過去的事物無所不記,當所有的一切都被記下的時候,記憶也就逐步丟失了與遺忘之間的辯證,可以說記憶工業化的無所不記反倒鑄就了一無所記,斯蒂格勒(Bernard Stiegler)在其著作《技術與時間2:迷失方向》中對記憶工業化進行深刻反思,當今記憶的工業化利用一切可利用的載體,這些問題的嚴峻程度是人類前所未聞的:「如今的問題不再僅僅是放棄『智人』中『智』這個形容詞,『人』這個名詞本身,他究竟是不是發育完全的個體也被質疑了。」(Stiegler 2010: 115)當我們面對浩瀚的記憶數據庫時,當我們被當下的技術所挾持時,我們重新迷失自身,甚至作為人的主體性也被質疑了。

其次,對於場所⸺面臨著被博物館化的風險。場所的固化背後一定有權力的在場,在場所意義的創造中,我們要反思以藝術的名義(美學)為資本主義推波助瀾的現象,以及警惕懷舊美學中潛藏的意識形態。如今面對「場所」的議題,如果我們繞開資本主義對空間的生產,堂而皇之的談論場所的記憶面向,反倒容易淪為一種不合時宜的鄉愁(Nostalgia)。「記憶之場」的生產,真正的意義就是為了對抗資本主義把空間「均質化」、「碎片化」以便交易,列斐伏爾提醒我們,在土地權力的基礎下,歷史空間漸漸失去了價值,對歷史空間(場所)的消費與資本主義的空間生產是相適應的,然而,資本主義在這個過程中卻破壞了歷史空間的地位。

擺在我們面見關於眷村的意象,不是為了作為一種記憶與歷史的工具來確認那些廢棄、粗陋、殘缺不全的舊址;也不是為了滿足意識形態認同政治目的之下的裝置;而是為了在記憶與忘卻的平衡中創造不斷生成的拾記⸺活的記憶,這不是創造「誰」的「記憶之場」,這個創造過程正如我們當代討論「主體性」(Subjectivity)時對「主體間性」(Intersubjectivity)的察覺;如果我們按照傳統模式來打造對眷村的紀念,還是推行一種紀念性的建築,那麼我們便又回到了那種熱衷於塑造紀念雕像和建築的時代,這樣的做法本質上還是一種自上而下的等級和秩序關係,正如利科對「記憶之場」的批判所提醒我們的:「記憶之場」的初衷本來應該作為一部反紀念的歷史,不要適得其反的把歷史變成了回憶,把回憶變成了紀念⸺這種顛覆表現在過去不再是將來的擔保,當下和記憶的關聯性取代了過去和將來的關聯性。因此,我們要謹防一種紀念的獨斷代替歷史的獨斷。只有通過總體性的藝術來創造眷村的意象,把眷村作為一種不斷生成(becoming)狀態下的「記憶之場」,我們才能擺脫對於廢墟的戀屍癖。

附錄(2020 年11 月23 日筆者對北投中心新村理事長張中模的一段採訪):

我一直在思考藝術介入社區這樣的做法,從一開始藝術介入眷村(新北市北投中心新村)的時候,其實,我們不太喜歡「介入」這個詞,介入的感覺好像是侵入式的,後來我們把「介入」改成「參與」,在臺灣很多藝術工作室的社區改造就是以介入的方式,可之後還是被社區打回去了,因為違背了居民的生活初衷。

2015年,我們在北投公園策畫公共藝術方案,花費了2000萬的公共藝術,最後還是以失敗收場。因為這些藝術家的方案,把原本大家習慣的事物全部改掉了,結果還造成了車禍。原來通往地熱谷有一座橋,橋梁底下的柱子是有孔洞的,因為那邊的地勢有落差,車在交匯的時候,大家可以通過橋下的洞口觀看對方有沒有車通過,結果藝術家把那些洞口堵了起來,做成了彩繪玻璃,這樣就完全看不到車流狀況,於是就釀成了車禍。還有另外一個藝術家做了一個公共藝術作品,看起來像是一個鳥籠,彷彿形容北投人就是關在籠子裏的鳥向往著自由,這件作品導致所有人都炸鍋了,溫泉業者、居民都非常不滿,這到底是什麽藝術!最後,文化局只能被迫跟那家藝術公司解約。那個時候公眾對藝術的反彈很大,情緒上比較反藝術。當藝術以這樣的姿態介入到社區的時候,也有居民跟藝術家討論說:「你可不可以不要用鳥籠的造型?但是藝術家篤定地說這是我的作品,為什麽要你來教我該怎樣做?」所以造成了悲劇性的結果。2017年,我開始思考眷村到底要什麽樣的藝術,也就是藝術如何參與到社區之中,社區藝術到底談的是什麽?那時候我才知道有一種藝術叫做當代藝術,就是沒人看得懂作品,一定要藝術家在旁邊介紹,介紹完了以後,大家可能問這有什麽實用性嗎?答案是沒有。有什麽可看性嗎?外觀可能也不是很好看。有商品價值嗎?藝術家也沒有要把作品發展成商品的企圖。這基本上是2017年跟當代藝術團隊合作的情況。

可是2016年跟劇團合作時,比如復興高中的戲劇班,從表演藝術來探討眷村主題,大家在一起相處的很開心。我們可以看得到直接的成果,這些演出成果感染了年輕的演員,一些故事需要他們先去做田野調查,去接觸眷村人的過程讓他們非常感動,甚至演到自己哭出來,觀眾也被深深打動了。這些演員還是高中生,通過這些表演,他們會思考自己的家族或者與原住民相關的議題,有一個原住民的演員覺得眷村人跟原住民的處境很像。這樣的演出之後,觀眾也有熱情的反饋。可是我們嘗試當代藝術,以同樣的經費投下去,回饋是不一樣的。只能重新再去摸索到底什麽樣的藝術形式適合眷村,我發現不應該太過於思考個人,而是怎麽樣透過藝術媒介去讓更多人有一些交互作用。(節選)