* 研究者於2014年7月4日前往法國盧昂參觀杜象獎提名展,承蒙主辦單位「法國藝術國際傳播協會」(Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français,簡稱ADIAF)秘書Caroline Crabbe親切接待並提供相關資料,銘感肺腑,在此致上萬分謝意。

一、前言

尼可拉.布希歐 (Nicolas Bourriaud, 1965-) 於1998年發表《關係美學》(Esthétique relationnelle)一書,他認為在藝術舞臺上,最高明的棋局必須具有互動性,當代藝術家應重視與社會、歷史及文化之間的關係(臺北市立美術館,2014)。他推崇以人們互動及社會脈絡所組成的世界作為創作內容的「關係藝術」(art relationnel)(Bourriaud 1998: 14)。

《關係美學》的出版,和1994年成立的「法國藝術國際傳播協會」(Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français,以下簡稱ADIAF),以及該協會於2000年設置的杜象獎,時間上相近。布希歐另一本著作《後製作,文化作為腳本:藝術如何改編世界》(

Postproduction, Culture as screenplay : How Art reprograms the World, 1999)

1論述的重點與杜象獎有關。2009年他更在《莖上根:作為全球化的一種美感》(

Radicant : pour une esthétique de la globalisation, 2009) 一書中以2002年杜象獎得主多明妮可.龔札雷-弗爾斯特 (Dominique Gonzalez-Foerster, 1965-) 為主要論述對象。尤其布希歐兩次擔任杜象獎活動重要職務,

2勢必令人想到,該獎項藝術家的創作與其「關係美學」的理念,或多或少產生某些不可分割的關係。前年 (2014) 該獎項得主朱利安.佩維厄 (Julien Prévieux, 1974-) 作品所蘊含「關係美學」的特質更為明顯,十分發人深思。本文依照「關係美學概述」、「杜象獎藝術家簡介」以及「佩維厄藝術創作的關係美學特質」加以論述如下:

二、關係美學概述

1990年代正值人們無法再用任何現有的名詞去定義當下的各種藝術,尼可拉.布希歐於1998年出版《關係美學》。此時期的藝術家不再侷限於某種自我滿足或私密的象徵空間,其表現出來的作品,徹底顛覆現代藝術所操弄的美學、文化與政治目標。3 身為藝術評論工作者,布希歐自覺必須正視當前藝術所牽涉的各種議題予以回應。同時為觀眾解讀當前藝術家的創作重點,以及其作品與社會、歷史與文化之間的關係。他認為,1990年代當代藝術的表現形式有著明顯相同的趨勢,尤其是圍繞著各種關係元素進行創作,因而提出「關係美學」的理論來詮釋當今的藝術。

「關係美學」的相關資料主要是尼可拉.布希歐的著作《關係美學》。4 這種美學思想基本上屬於唯物論的傳統 (tradition matérialiste),有如路易·阿爾都塞 (Louis Althusser, 1918-1990)所言的「會悟」(rencontre) 或「隨機的」(aléatoire) 唯物論。來自世界的偶發,沒有起點 (Bourriaud 1998: 18)。因此布希歐開始建立「關係美學」理論時,將範圍界定在1990年代藝術家的人際關係:普遍傾向針對「關係」的思索(聯繫、邀請、建構關係、會晤、聚會的情境等),透過這種理念發展出獨具風格的藝術呈現。然而在這本書之後,布希歐將範圍擴大到人與「物」,繼續發表其他論述「關係美學」的研究,如:《後製作,文化作為腳本:藝術如何改編世界》(1999)、《生活形態-現代藝術和發明本身》(Formes de vie, L'art moderne et l'invention de soi, 2003)5、《莖上根:作為全球化的一種美感》(2009)、Łukasz Białkowski, Estetyka relacyjna (2012) 等。

布希歐長年觀察當代藝術,發現1990年代以後的藝術創作普遍具有互動 (interactive)、合作 (conviviale) 以及關係性 (relation) 等特點,因此將之稱為「關係藝術」(Bourriaud 1998: 8)。在科技發達、資訊網絡密集的社會中,凡事講求高效率、追求訊息快速流通,人與人之間的關係卻似乎變得愈來愈疏離。這種情況下,藝術可以作為一個「訊息通路」(autoroutes de la communication),補綴人、事、物彼此關係的「縫隙」(interstice),讓現實中被忽視的各種關係重新產生聯結 (Bourriaud 1998: 8)。藝術家以「人的關係」與其社會脈絡作為理論依據進行創作,藉由各種感知的、實驗性的、批判性以及觀眾參與的方式,去安排、再現或者創造一段新的連結,呈現在眾人面前。觀眾不再以瞻禮的心態面對藝術作品,而是以體驗的方式,與作品產生對話、獲得新的啟示,進而調整他們和人、事、物的關係。當代藝術的展覽有如與觀眾對話的「交流的場域」(zones de communication),提供參觀者自由的空間和想像。布希歐認為這類關係藝術的創作大致可分為下列三種形式:

(一)聯繫與會面 (Connection et rendez-vous)

就藝術的普世觀點來看,1990年代之後越來越多的創作者認為,藝術品除了被放置在美術館、藝廊等空間之外,應該可以隨時被觀看。有別於人們對藝術既有的印象(置身於紀念性框架中),藝術家在有意安排的隨機時間內,開放給大眾進行體驗,類似杜象所提出的「藝術的會晤」(Rendez-vous d’art) (Bourriaud 1998: 30)。藝術家透過聯繫,進行創作,並刻意安排,將觀者召喚至其作品前,建立彼此關係的情境,以達到與藝術會面的作用。

(二)共活與面對 (Collaborations et contracts)

一件作品發揮其隨機性的關係功能,就像起動管理與觀眾共同面對的機制。這種由藝術家斡旋與他者的共活關係 (convivial relations),不再是放寬藝術限囿的問題,而是要證明藝術在社會場域中是否具有應變的能耐,特別重視如何應對「奇觀的社會」(La Société du spectacle)(Bourriaud, 1998: 31)。6 這類型由藝術家起動的創作形式,時常透過創新的方式,和參與的人共同體驗與面對奇觀社會裡的種種現象。

(三)合作與約定(Collaborations et contracts)

關係藝術具有「社交時刻」(des moments de socialité) 以及社會產製的物件 (objets producteurs de socialité) 兩種特性。為了達到其藝術訴求,藝術家會預先設定一種契約式關係的框架讓觀者進入。當觀者參與後,即能配合這個機制進行探索,其角色隨之改變,從被動到主動,他們參與的動作也成為作品的要素。布希歐以杜象獎2002得主龔札雷-弗爾斯特為例,論述藝術家與畫廊老闆進行合作,展出「歡迎來到你以為看見的東西面前」(« Bienvenue à ce que vous croyez voir »),使觀者進入到約定對象的情境中,透過藝術家提供「線索」或者是「暗示」,與作品產生對話。

上述三種讓觀眾參與的形式並非在1990年代才出現,早在1960年已有藝術家使用,

7 1990年代的藝術家繼續延用這類表現形式;因此「關係美學」被認定是布希歐為了歸類藝術家而製造出來的理論(陳貺怡 2014),並無新意。雖然如此,還是可以用它來解讀1990年代以後當代藝術的現象,因為這時候的觀眾參與更為頻仍,手法上也更為新穎,普遍傾向於將「人際互動」的形式作為其創作主體(賀婧 2014),尤其藉由「合作與約定」讓觀眾完成創作的機率大增。布希歐即以多明妮可‧龔札雷—弗爾斯特的創作為例,闡述關係藝術。事實上其他杜象獎藝術家的作品中也經常可以發現上述「關係美學」的特質。

三、杜象獎藝術家簡介

1960年代起,由於美國以及其他國家藝術崛起,法國原本在世界藝術舞台上領導地位的光環逐漸褪去。二十世紀末,以吉爾.福克斯 (Gilles Fuchs, 1937-) 為核心的ADIAF,開始起動重振法國藝術聲望的機制(林素惠 2014:75)。8秉持這種訴求,該協會於2000年設置「馬歇爾.杜象獎」(Prix de Marcel Duchamp),選拔足以代表法國精神的藝術家,幫助他們在國內、國外美術館展出,讓世人看到法國當代藝術蓬勃發展的生命力。十餘年來,已成為世界上最值得期待的法國當代藝術獎項,使法國藝術再度令世人矚目。

「馬歇爾.杜象獎」的設置可說是ADIAF在推廣法國當代藝術方面最重要的策略 (Interview with Gilles Fuchs 2013)。這個獎項成功舉辦的主因之一,在於歷屆入圍藝術家的創作不但與其社會、歷史及文化關係密切,更具有國際觀以及和各國藝術家交流的能力。他們能讓世界各地的觀眾感受其創作所蘊含的法國精神,同時給予觀眾時代性的啟示。本節首先介紹杜象獎藝術家相關活動,接著概述其創作風格。

(一)杜象獎藝術家相關活動

「杜象獎」每年的甄選活動,從參賽人選資格的審查開始。ADIAF邀請相關畫廊推舉一百多位合格的藝術家,再由甄選委員從中選出數名足以代表法國藝術的入圍者(創作領域涵蓋雕塑、裝置藝術、攝影、繪畫與視覺影像)(Interview with Florence Guerlain 2013)。先在法國境內美術館舉辦入圍展,並由ADIAF出版展覽專輯。數月後又在「法國國際當代藝術博覽會」(La Foire internationale d'art contemporain,以下簡稱 FIAC) 展出,由 ADIAF 聘請的「國際評審」選出最後優勝者,賦予「杜象獎」殊榮,並發給獎金3萬5千歐元。隔年秋天龐畢度中心為得獎者舉辦兩個月的個展,同時出版專輯。透過 FIAC 和龐畢度中心,杜象獎的訊息向世界散播。歷屆杜象獎藝術家需配合 ADIAF 的計劃,在國外美術館展出,讓世人看到法國新興藝術的風貌 (ADIAF 2009)。

歷年來杜象獎在法國境內的活動,最受矚目的是:杜象獎十週年(2010年)「且看他們的時代 III:法國境內藝術創作的十年:杜象獎」(« De leur temps [3], 10 ans de création en France: le Prix Marcel Duchamp ») 展,「杜象獎」開創十年歷屆所有接受提名者和得獎者聯合展出。展場依照不同屬性分為幾個主題區:時事 (actualités)、浮華的浮華 (vanités des vanités)、鏡子的另一面 (de l’autre côté du miroir)、空間的征服 (la conquéte des espaces)、傳承 (héritages)、生活模式 (la vie mode d’emploi) 及城市與建築 (villes et architctures) 等 (Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg 2010: 2- 4)。這個展覽堪稱杜象獎十年的綜合性回顧。

杜象獎在國外舉辦的展覽更值得關注。為了慶祝杜象獎創辦十週年,ADIAF於2010年6月1日至30日,在上海世界博覽會法國館推出2009年杜象獎四位提名藝術家的作品展。雖然中國收藏家只對「已知名」的歐美藝術家有興趣,難以接受潛力型的歐洲藝術家(陳韋晴 2012);加上由於民俗風情不同,展出的某些作品得罪中國政府而受到限制,但是當時還是有不少民眾前往一睹法國當代藝術的面貌 (Lequeux 2010)。

2011年,ADIAF 繼續進軍亞洲地區,與日本森美術館 (Mori Art Museum) 合作舉辦名為「法國之窗」(“French Window”) 的展覽(2011年3月18日至7月3日),展出27位杜象獎藝術家作品。這項展覽不但是杜象獎第一次在日本亮相,更是它在國外首度大規模的展示(展場佔地2000 m2)(ADIAF 2011: 1)。「法國之窗」的名稱來自杜象著名作品〈新鮮的寡婦〉(Fresh Widow, 1920)的文字遊戲9。展場分五個部分,也以「窗戶」命名。這個展覽的各個展區就像一道道窗戶,讓日本觀眾透過它們看到法國藝術多樣蓬勃的生命力。森美術館館長南條史生(なんじょう ふみお, 1949-)認為,整個展覽呈現法國收藏家藉由藝術品,營造出一種生活在全面性美感體驗的藝術情境,讓觀眾感受到法國當代藝術背後「巴黎空氣」的智慧和精神 (Nanjo 2011: 7)。

韓國果川 (Gwacheon) 國立當代美術館於2011年7月25日到10月16日推出「今日法國藝術:杜象獎」(“French art today : Marcel Duchamp Prize”) 展覽,展出16名杜象獎藝術家作品。館長朴梨華(Mihwa Park)指出,這個展覽提供韓國民眾認識法國當今藝術「傳統物件 (Objects in tradition) 的運用」、「虛擬真實」(Virtual Truth)、「模糊界限」(Blurring the Boundary)、「溯本追源」(In Search of Origin)、「客觀美學 (The Aesthetics of Objectivity) 的反思」等特點之機會 (Park 2011: 34-37)。

2012年7月7日到9月9日杜象獎藝術家卡德爾.阿提亞 (Kader Attia, 1970-)、米爾恰.康托爾 (Mircea Cantor, 1977-)、西普里安.蓋依亞 (Cyprien Gaillard, 1980-)、龔札雷—弗爾斯特、昂利.薩拉 (Anri Sala, 1974-)、塔蒂亞娜.特魯維 (Tatiana Trouvé, 1968-) 等人,應邀在德國杜塞道夫 (Düsseldorf) 展出主題為「回憶的空間」(“Spaces of Remembrance”) 的展覽。

(二)杜象獎藝術家風格概述

「杜象獎藝術家」包括被提名者以及優勝者,他們的創作都極具國際性。吉爾‧福克斯認為,和國外藝術交流可以增廣法國藝術精神的內涵 (Martin-Fugier 2012: 270),因此甄選的對象特別聚焦於具有國際性交流可能性的藝術家。凡是35-45歲在法國創作(包括法籍或外籍),或在國外創作已稍有名氣、風格尚未完全定調的法籍藝術家都有資格參加甄選。在國外創作的法國藝術家必然具有國際性,至於在法國創作的外籍藝術家,由於他們所接觸的是法國藝術環境,亦應被視為法國的創作 (Interview with Michel Poitevin 2013)。ADIAF也會在現有體制外發掘新人 (Art media Agency 2011),因為他們能從不同角度開拓藝術新趨勢 (Gludowacz, Van Hagen and Chancel 2005: 109),讓法國藝術隨時注入新血輪。

杜象獎藝術家來自不同環境,藉由甄選與展覽,彼此相互觀摩、切磋並發展出新的創作方向,共同締造相互交流且充滿複雜性的當代藝術歷史 (Prevost 2011: 36-39)。他們名義上是接受資助,事實上ADIAF也需要這些創意作品的加持 (Interview with Gilles Fuchs 2013),才能達到其推廣法國藝術的目的。一旦成為杜象獎藝術家,他們就是法國藝術的親善大使 (ADIAF 2009),有義務參與該協會所策劃的活動,為法國藝術發聲,與其他國家的藝術界進行交流。ADIAF希望自己所提攜的藝術家能具有影響國際的法國精神 (Interview with Michel Poitevin 2013),使廣大的觀眾可透過他們的作品,重新認識法國當代藝術。因此,杜象獎藝術家是法國當代藝術充滿生機和活力的象徵,他們背負著推動法國藝術傳播的責任。特別是他們的創作往往與社會、歷史及文化之間有著十分密切的關係,藉由各種感知的、實驗性的、批判性以及觀眾參與的手法,讓觀眾在他們的作品裡看到新的啟示。

雖然「杜象獎」是依據杜象而命名,但並非特別強調杜象獎藝術家的創作必須呼應這位前輩藝術家的創作。不過耐人尋味的是,十餘年來這些藝術家的創作表現,往往讓人感受到和杜象的創作理念有所關聯,福克斯在「法國之窗」展出時,即如此指出 (Fuchs 2011: 10-11)。

托馬斯.赫塞豪恩 (Thomas Hirschhorn, 1957-) 於2000年獲得「杜象獎」,次年在法國巴黎龐畢度中心展出「極地-自我」(« Pôle-Self »)。藝文記者菲利普.畢給 (Philippe Piguet) 認為,其中的裝置不一定是在宣揚杜象,因為其理念的焦點不是現成物,而是另一種意圖:讓觀眾參與展演 (Piguet 2001: 81)。赫塞豪恩自己則從未否認杜象對他的影響,在其所條列對自己影響深遠的25本書中,包括當代藝評家蒂埃里.德.迪夫 (Thierry de Duve) 以杜象為主所寫的書《繪畫性名目論:馬歇爾.杜象,繪畫和現代性》(Nominalisme pictural : Marcel Duchamp, la peinture et la modernité, Paris: Éditions de Minuit, 1984)。透過這本書,赫塞豪恩得以了解杜象,他認為杜象具有作家的特質,是位創造新觀念、引領新主題的藝術家 (Bonnefantenmuseum 2005: 40)。在和《藝術論壇》(Artforum) 雜誌記者法朗斯瓦‧畢宏 (François Piron) 談論自己的系列作品〈亞爾賓奈活動美物館〉(Musée Précaire Albinet, 2004) 時,再度提到杜象對他的影響 (La Casa Encendida 2009: 14, 18)。

杜象獎2002年得主龔札雷-弗爾斯特得獎展「境外神遊」(« Exotourisme ») 運用聲光所創造出讓觀眾漫遊的空間,令人想起杜象〈旅行的雕塑〉(Sculpture de Voyage, 1918) 和〈現成物的影子〉(Ombres des Ready-mades, 1918)。2005年得主克勞德.克羅斯基 (Claude Closky, 1963-)、2006年得主菲利普.馬佑 (Philippe Mayaux, 1961-) 與2007年得主特魯維在「且看他們的時代 III」展覽中被歸類為「生活模式」,將生活中常見的用品加以改造,賦予批判意味。他們的作法呼應了杜象「最好的作品,就是善於處理其人生」的態度。2008年得主洛宏.格拉索 (Laurent Grasso, 1972-) 以光線在空間中的流動,探索其背後的現實與虛幻,其所使用的光線可說是杜象所謂的「細微體」(infra-mince)。2009年得主薩阿丹.阿菲夫 (Saâdane Afif, 1970-) 在得獎展「黑色幽默集」(« Anthologie de l'Humour Noir ») 推出時,故意宣稱讓它「處於未完成狀態」(Piron 2010: 4- 5),留給觀者無限想像空間。這種作法直接呼應杜象在1915至1923年經營〈大玻璃〉(Grand Verre) 八年後,最後決定讓它處於「未完成」狀態。10 由以上描述可知,這些「杜象獎」得主在某程度來講可說是杜象理念的實踐者。

杜象獎藝術家的創作除了令人想到和前輩藝術家的關聯外,更可看到「關係美學」所強調的「互動」、「參與」與「訊息傳遞」等特質。第一屆得主赫塞豪恩獲得「杜象獎」後,2001年展出的「極地-自我」,雖然使用現成物,然而他的意圖是讓觀眾參與(見前面)。龔札雷-弗爾斯特得獎後個展「境外神遊」(Moisdon-Trembley 2002),即是與音樂家傑-傑.約翰森 (Jay-Jay Johanson, 1969-) 合作的環境場域作品。她將展場塑造成一個漆黑的空間,藉由光影、音樂和旁白營造出類似宇宙漫遊的情境。從實際場景延伸到冥想世界,觀眾能在充滿想像的空間內展開身心非凡的體驗,宛若一場別開生面的旅行。2003年得主馬修.梅希耶 (Mathieu Mercier, 1970-) 透過巧思改造日常的現成物或混合現代工業性與藝術性的物件,其得獎展為「無題」( « Sans titre »),在展場中安置一個理想屋,雖名為屋子,卻始終不得其門而入,藉以諷刺現今城市的建築 (Centre Pompidou 2003 : 2)。2004年得獎者卡霍兒.斑札肯 (Carole Benzaken, 1964- ) 將電影的元素放進繪畫裡,形塑出類似動畫與螢幕連續影像的畫作,喚起觀展者無窮的想像空間 (Centre Pompidou 2004: 3)。2005年得主克羅斯基的得獎展「轉盤傳送」(« Manège »)(Centre Pompidou 2005: 71),旨在與觀眾互動,讓他們隨著影像及音樂順時針地繞著展場觀賞,在觀展的過程中能夠自由地開始與結束 (Direction de la communication du Centre Pompidou 2006: 4)。2006年得主馬佑的得獎個展「致無限死寂」(« À Mort l’Infini »),採用煉金術的觀念,遊走在可見與不可見的造形之間 (Bordaz 2006: 31),將部份人類肢體與金屬結合,創造出多樣鮮麗卻低俗不雅的作品,其針對人體外觀的揶揄,讓觀者想迴避卻佇足省思。2007年得主特魯維的得獎展「在四和三、二之間」(“4 Between 3 and 2”),營造一個個看似封閉隔絕卻具有通道的空間,觀眾可以從一個空間到另外一個,體驗兩種空間「內」與「外」奇妙關係的遊戲 (Centre Pompidou 2008: 17)。2008年得主格拉索的藝術創作以影片為主,建立在天文科學、電影傳統、敘述文學上,並混合科技、現實及虛構。得獎展為「灣角透視」(“the Horn Perspective”),其中最令人矚目的作品是〈虧蝕〉(Eclipse)。結合了夕陽與月蝕的過程,營造出虛幻的奇蹟,別開生面地創造不同時間性的空間 (Centre Pompidou 2009: 6)。2009年得主阿菲夫的創作經常尋求朋友、藝術家、作家等熟識者幫助,藉由他們創作詩歌或歌詞,再利用這些文本進行其他藝術創作。其得獎展為「黑色幽默選集」(« anthologie de l'humour noir »)(Moran and Gendrel 2009: 34),藉由創作表達時間的概念,作品本身為一進行中的過程,並且永遠處於未完成狀態 (Direction de la communication du Centre Pompidou 2010: 4- 5),讓觀眾繼續想像未完成的部份。他這種「混融藝術與傳播」的作法,使得其身邊周遭非藝術背景的人感染些許藝術氣息。2010年得主蓋依亞視歷史遺址為連結古今的城市,其一系列拍攝廢墟的作品中,利用影像剪輯與背景音樂間巧妙地呼應,帶給觀者超越真實時空的錯置感受 (ADIAF 2010: 16- 25)。2011年得主康托爾以人類遭遇突然且殘酷的變化作為創作主軸。其作品或帶來某種情緒的凝結,或呈現一種心靈的出口,有時卻又帶來某些敏感的、無止境的、隱隱約約的不確定性,並透過隱喻的語彙,從古老文化的神話中探尋新的意義 (Bordaz 2012: 9)。2012年得主丹尼耶.德瓦 (Daniel Dewar, 1976-) 與葛黑哥利‧吉凱爾(Grégory Gicquel, 1975-) 喜好與自然結合,或將作品放置於戶外,或將自然的元素帶入室內 (Dupuis 2013: 39),意圖藉由創作,讓人類重新省思與自然的關係。2013年得主拉蒂法.伊夏克絲 (Latifa Echakhch, 1974-) 作品由許多小零件組成,採用拍攝電影時會使用的物件進行創作,並將其原本的意義加以扭轉,賦予其另一層新的意涵 (Centre national d'art et de culture Georges Pompidou 2013: 10),讓觀眾思索自己與物的關係。

上述杜象獎藝術家的作品經常讓人感覺到他們意圖將人類與社會、歷史、文化間的關係,加以形塑成能和觀眾產生互動的情境,試圖讓他們看到新的希望。檢視歷屆杜象獎藝術家後,研究者發現,2014年的杜象獎得主佩維厄的創作特別具有這方面特質。

四、朱利安.佩維厄藝術創作的關係美學特質

2014年10月25日獲頒為杜象獎得主的佩維厄,其創作除了讓人感受到杜象創作理念的影子,11幾乎每件作品都可以看到關係藝術的特質,與觀眾互動的頻率是歷屆杜象獎藝術家之最。研究者曾於2014年暑假期間在巴黎各圖書館12找尋其相關資料,加上佩維厄官方網站13、其合作畫廊以及其他相關網站也有一些重要論述,大致可以掌握其作品的概況。本節首先概述其藝術生涯,接著檢視其作品中「關係美學」的特質。

佩維厄於1974年出生在法國葛賀諾柏 (Grenoble),美術學院畢業後,即在巴黎、海牙、布魯塞爾、墨西哥、弗里堡 (Fribourg)、墨爾本等地展出,是法國當今年輕一代潛力十足的重要藝術家。他長年和茹斯畫廊企業公司(Galerie Jousse Entreprise,位於巴黎第三區)保持合作關係,該畫廊的官方網站14隨時刊載其展出的消息。2011年茹斯畫廊替佩維厄舉辦名為「未來的衝擊」(« Le Choc du futur ») 展覽。這是一個引發觀眾省思如何面對未來的展覽。展場中央,桌上擺放了一些老舊圖書(幾十年前出版,現在已經不再流行)。在牆上,一幅預示未來可能發生劇變的超大線描圖。一件喚起可能發生災害與風險的影音作品 (Le futur vu par Prévieux, 2011)。2014年佩維厄在這個畫廊和海牙西方畫廊 (Galerie West, La Haye) 的推薦下角逐杜象獎獲勝,引起各界關注。他的創作既取材自歷史、文化、社會,又能想像未來,表現形式多元,包括雕塑、裝置、攝影、繪畫與錄像等等。

佩維厄的藝術創作大都和當今社會、經濟、政治的議題有關,並且將之再脈絡化介入生活層面,進而擬聚成其新的人際文本。相當具有關係美學的特質。茲選擇其作品中明顯具有這種傾向者,進行剖析:

(1)〈非動機的信件〉(2000-2007)

2000年初,美術學院畢業的佩維厄依據徵才公告,寫了十幾封求職信,無果而終。厭倦於終日無望地沒有得到正向回應(聘用訊息),他決定開始創作〈非動機的信件)(Lettres de non-motivation)(Lamberti 2011)。一切就這麼開始,所有出現在媒體上的徵才公告,他都寫信去應徵,也都未獲致正向回應。寫完一千封信後,於2007年由巴黎 Zones 出版社付梓出版。

〈非動機的信件〉包括一千封沒有結果的求職往返信件,以29.7x21 cm印刷形式呈現。展出時分成幾疊反覆排列。藉由這些信件,佩維厄將自己的際遇公開,同時替失業者發聲。揭櫫當今法國社會令人無奈的求職現象,凸顯其「關注時事」的訴求。這件人際文本集合成的作品告訴觀眾當今社會是多麼官僚,人們應該從平時僵化的生活態度提昇自己。提醒大眾創造新行為的迫切性 (Sauzedde 2007),這種「生活模式」緊扣當代藝術批評的屬性。

〈非動機的信件〉堪稱一種再脈絡化介入生活介面與人際文本的創作形式。佩維厄和徵才單位直接「聯繫」,對方成為其作品共同製作者,他們的回函成為作品的一部份,因此十足具有「聯繫與會面」的意涵。這種另類的手法,展現其「藝術」在當今求職無門的社會中具有應變的能耐,讓大批求職未果的人和他共同面對時下奇觀社會裡的種種現象。很明顯地具有「共活與面對」的特質。

〈非動機的信件〉引起廣泛關注。2011年「馬諾斯克 (Manosque) 通訊節」,法朗斯瓦.莫黑爾 (François Morel, 1959- ) 和歌手茱莉葉 (Juliette, 1962- ) 的表演,公開讀取其中幾封信。疊雷哈馬 (Télérama) 網站邀請觀眾閱讀這些信件,並如此介紹:「佩維厄告訴人們,徵才者假裝熱情地提供就業機會,失業者面對沒有希望的『騙局』,從滿懷希望到明知無望,還是繼續投遞這種人際文本,既諷刺又令人同情。佩維厄揭發這種令人感到羞辱的暴力」 (« Lettre de non-motivation » 2011),充份詮釋佩維厄對宿命不妥協的態度。

巴斯迪藝術中心 (Centre d'art bastille) 網站上發文,認為佩維厄形塑出一種和觀眾交流的藝術,讓他能在功能僵化的社會裡得以存活。〈非動機的信件〉的計畫長達七年,藉由不斷重複連繫,揭櫫社會上大眾有目共睹的議題。面對日益嚴重的失業現象,唯有徵才者誠心創造機會,求職者改變心態,才能解決社會問題。(圖1)

圖 1 朱利安.佩維厄,〈非動機的信件〉(Lettres de non-motivation),徵才小廣告/信件與回函,A4格式,2000-2007 © Galerie Jousse Entreprise

圖 1-1 朱利安.佩維厄,〈非動機的信件〉(Lettres de non-motivation),徵才小廣告。Courtesy of Jousse entreprise gallery

圖 1-2 〈非動機的信件〉計畫中 朱利安.佩維厄依據小廣告寫給徵才單位的一封信。Courtesy of Jousse entreprise gallery

圖 1-3 〈非動機的信件〉計畫中徵才單位給朱利安.佩維厄的回信。Courtesy of Jousse entreprise gallery

(2)〈手提皮箱 I〉(2006)

〈手提皮箱 I〉(MALLETTE n°1) 出於佩維厄的精心設計。他千方百計地收集了一向關心時事的政治名人尼可拉.薩科齊 (Nicolas Sarkozy, 1955- )(當時擔任法國內政部長,2007年成為法國總統)的指紋,將之列印並製作成圖章,放在手提箱裡販售給出價最高的人 (Lequeux and Lavrador 2011: 75)。(圖2)

黑色手提箱內放置著依據薩科齊指紋所製作成的印刷品和圖章。其複合媒材包括木質圖章、印刷紙張。形式方面,圖片和圖章依比例反覆排列,和深色手提箱形成對比,具有注目性。觀者首先會被外在形式所吸引,然而其人際文本的創作手法更引人入勝。

薩科齊長年關注法國社會與政治,經常佔據各類媒體的版面,其所提出的議題都是時事的焦點。佩維厄援用其指紋,將之加以印刷製作成代表印記的圖章,放在象徵人們「生活模式」的旅遊用手提箱。代表身份認證具體化指紋的物件,提醒觀眾薩科齊為民喉舌「關注時事」的角色。

佩維厄先和薩科齊連繫、會面,取得其指紋,作為創作的元素,「聯繫與會面」為其創作的手法。作品展示時,觀眾面對薩科齊的「印記」,有如面對著這位「為民喉舌」的名人,與之共同感受再脈絡化的時事,經歷時下發生的各項社會、政治議題。

圖 2 朱利安.佩維厄,〈手提皮箱 I〉(MALLETTE n°1),50 x 40 cm,複合媒材,2006 © Galerie Jousse Entreprise

|

|

圖2-1

|

圖2-2

|

圖 2-1 朱利安.佩維厄,〈手提皮箱 I〉(MALLETTE n°1),50 x 40 cm,複合媒材,2006。Courtesy of Jousse entreprise gallery

圖 2-2 朱利安.佩維厄,〈手提皮箱 I〉局部。薩科齊指紋的圖章。Courtesyof Jousse entreprise gallery

(3)MENACE 2 (2010)

MENACE 乃是 “Matchbox Educable Naughts And Crosses Engine” 幾個字的字首,意思是「教育作用的科技和十字機制的小盒子」,茶色木製桌子上,疊放著304個茶色小抽屜(圖3)。桌前一張供觀者坐著與 MENACE 2 互動的茶色木質椅子。桌面右邊有個洞,洞裡一個袋子裝有各種顏色(紅、綠、灰、黃、黑、橙、白、藍、紫)的小珠子,觀眾藉由這些珠子和 MENACE 2 互動。桌上放著一個畫有井字的板子、粉筆、兩張遊戲規則解說表。

整個裝置呈茶色調形式上具有統一感。每個小抽屜外各畫著一個井字,上面畫有各種不同可能的圈叉組合,讓這個裝置在統一中具有變化感。這些圈叉組合正是促發觀眾體驗「人工智能」的機制。引人注目的裝置令人深思是,再脈絡化歷史物件使之重新介入大眾生活的實踐。

佩維厄重建1950到1970年代一項重要的科學發明:英國科學家唐納德. 米奇 (Donald Michie) 於1960年代初所作設計「井字遊戲」(Tic-Tac-Toe)(Doctorow 2009) 的改造 (Prévieux 2010)。人們覺得MENACE 2 眼熟親切,就像兒時玩過的東西,透過一把小珠子和304個小盒子,讓觀眾再度體驗井字棋遊戲以啟發潛在人工智能。觀眾小時候或多或少都體驗過類似的遊戲,尤其 MENACE 2 就像吾人生活中的家具,明顯緊扣「生活模式」。唐納德.米奇所作設計的「井字遊戲」數十年來已成為人們熟悉的傳統遊戲,佩維厄將之轉化成和觀眾互動的「書桌」,稱得上是「傳統物件的轉移」。

大多數觀眾小時候都體驗過「井字遊戲」。

MENACE 2 讓觀眾面對曾經「共活」過的歲月。改造自歷史物件,將之當代化。佩維厄在這作品裡設置各種「線索」或「暗示」,引導觀者進入他所設計的機制裡,體驗充滿機率的遊戲,透過某種約定,和藝術家合作完成創作,因此這件作品具有「合作與約定」的特質。觀眾憑記憶出手,反覆試驗臻於完善,經過一百回合,「機器」總是勝過人,「

被一件家具打敗,令人感到耻辱」(Lechner 2012: 20-21)

15, 這種感覺激發觀眾繼續與

MENACE 2「鬥智」。

圖 3 朱利安.佩維厄,MENACE 2,橡木,木面,金屬,帆布和黏土珠子,200 x 180 x 70 cm,2010 © Galerie Jousse Entreprise

|

|

圖3-1

|

圖3-2

|

圖 3-1 朱利安.佩維厄,MENACE 2全貌。橡木,木面,金屬,帆布和黏土珠子,200 x 180 x 70 cm,2010。Courtesy of Jousse entreprise gallery

圖 3-2 朱利安.佩維厄,MENACE 2。局部:井字板子。Courtesy of Jousse entreprise gallery

(4)〈忘記錢財〉(2011)

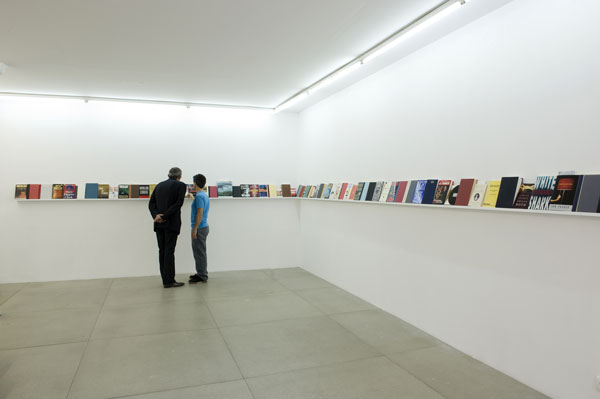

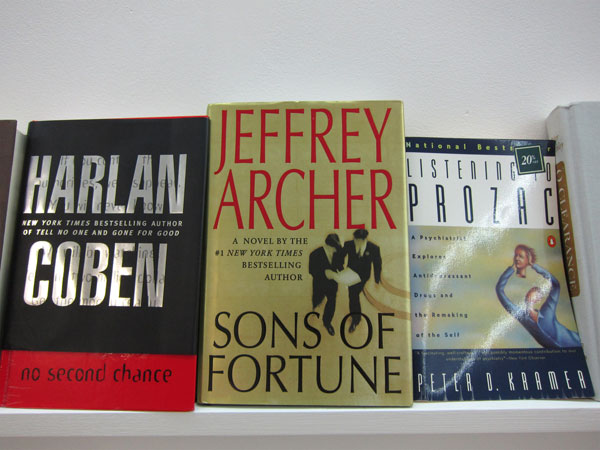

2011年展出的〈忘記錢財〉(Forget the money, 2011)(圖4)外觀看來,一排排固定於牆上的架子上放置著各式各樣的圖書,另一邊牆上則貼著六疊文件資料,一旁柱子上有一對耳機。反覆排列的書架和噴墨印刷文件,均呈現反覆排列的形式。白色牆襯托著具有鮮艷封面的圖書,相當醒目。白色柱子上的黑色耳機吸引觀眾,去收聽查理.傑弗里 (Charlie Jeffery, 1975- ) 敘述著這件作品創作來源的相關報導。

佩維厄一向關注時事,將歷史事件再脈絡化成為其創作的元素。 2008年波及全球的金融風暴促使他創作〈忘記錢財〉。當年美國納斯達克證券交易所 (NASDAQ) 主席伯納德.麥道夫 (Bemard Madoff, 1938- ) 因涉嫌一項規模達650億美元的龐氏騙局 (Ponzi Scheme),被美國聯邦調查局逮捕、起訴與調查。佩維厄設法取得伯納德.麥道夫被FBI拍賣的部分圖書,裝置成〈忘記錢財〉,又名〈伯納德.麥道夫私人圖書室)(Bibliothèque personnelle de Bernard Madoff)。這些書具有預言式的標題(淚洗結局、沒有第二次機會、世界是由玻璃製成、調查中、白鯊、對K的殺手等),似乎象徵著一個泡沫型偶像的結局,顯然作品著墨的焦點不在於這些書的內容,而是其主人的命運 (Galerie Philippe Jousse 2011a)。

〈忘記錢財〉堪稱極具諷刺意味的肖像,讓大騙子麥道夫無所盾形,承受無法逃避的報應與厄運 (Lequeux and Lavrador 2011: 22)。佩維厄除了意圖揭示麥道夫的惡行和他該承受的命運外,更藉以警愓世人。人們曾經共同經歷過2008年的金融風暴,當再度面對這場風暴始作俑者的物件時,勢必引起「共活與面對」的情緒。

圖 4 朱利安.佩維厄,〈忘記錢財〉(Forget the money),伯納德.麥道夫 (Bemard Madoff ) 私人圖書,噴印刷和聲音裝置,語音: Charlie Jeffer,2011 © Galerie Jousse Entreprise

|

|

圖4-1

|

圖4-2

|

圖 4-1 朱利安.佩維厄,〈忘記錢財〉(Forget the money),伯納德.麥道夫 (Bemard Madoff ) 私人圖書。噴印刷和聲音裝置,語音: Charlie Jeffer,2011。Courtesy of Jousse entreprise gallery

圖 4-2 朱利安.佩維厄,〈忘記錢財〉(Forget the money),伯納德.麥道夫 (Bemard Madoff ) 私人圖書。噴印刷和聲音裝置,語音: Charlie Jeffer,2011。局部,左邊書籍封面可以看到「沒有第二次機會」(No second chance)的字樣。Courtesy of Jousse entreprise gallery

(5)〈圖繪工作坊-巴黎14區的 B.A.C.〉(2011)

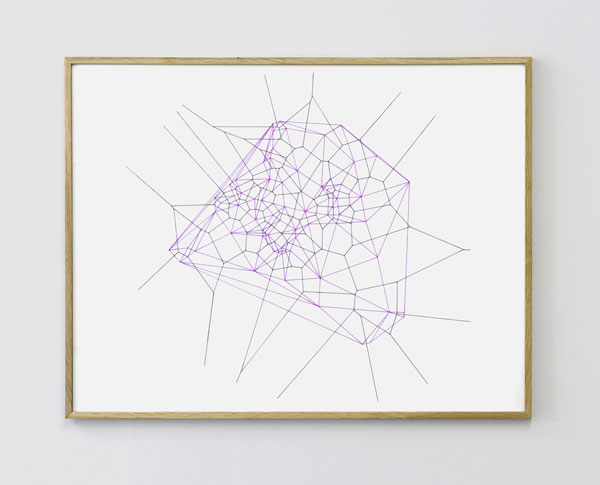

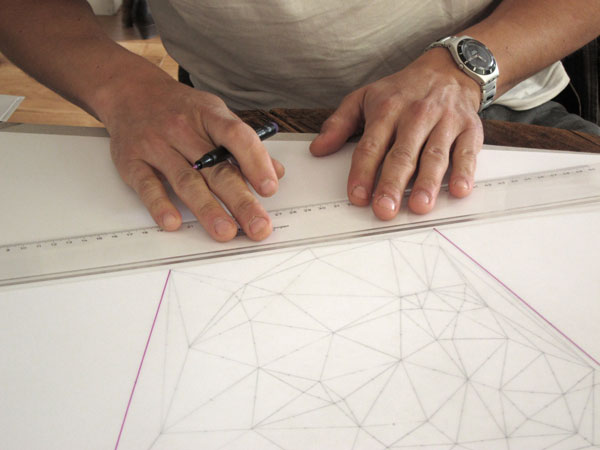

初次觀看〈圖繪工作坊-巴黎14區的B.A.C.〉(Drawing workshop – B.A.C. of 14th district of Paris)(圖5),只見這是一幅以兩種不同顏色的墨水畫於白色紙上的沃羅諾伊圖(Voronoi Diagram)。接著發現畫面上重疊有兩組顏色不同的沃羅諾伊圖線描。極具理性清晰與嚴謹特質的圖學原理,16由於兩者顏色強烈對比的關係,畫面顯得相當具有說服性。

進一步檢視,發現這件理性的線描具有與巴黎市民關係密切的內容,社會因素的再脈絡化是其主要訴求。佩維厄一向「關注時事」,讓他留意到時下犯罪行為和警力部署密集度的對照關係。有感於巴黎日益嚴重的犯罪情形,2011年5月,佩維厄要求巴黎警察共同繪製沃羅諾伊圖,讓他們演算每個地點犯罪的頻率,俾利日後警力佈署時作為參考。他們在區域地圖上畫出近期犯罪點的分佈圖。17 使犯罪行為發生點與警察巡邏佈署調度點相互對應。沃羅諾伊圖上兩組不同顏色的線描,一者依據巴黎十四區當季犯罪行為地點所畫,另一則依據該地區犯罪行為發生時,警力巡邏佈署實際調度點所畫。兩種線描重疊成視覺性分析圖示。

佩維厄和巴黎警察連繫見面,共同面對社會犯罪現象,依據沃羅諾伊圖的規則完成罪行分佈圖。依據犯罪行為地點和警力巡邏佈署調度點所畫的對照圖,讓觀眾藉以判讀其生活環境的安全性,猶如自己真正生活在裡面,共同面對該行政區域的犯罪率。在週末、節日和假日密集地進行繪圖的作法,督促相關單位深入檢討技術部門的各個層面,引發許多有關警方處理犯罪系統的討論 (Prévieux 2011)。這件作品和巴黎警察合作,依不成文的規則完成,以手繪方式力求電繪效果的異類手法,證明其藝術在「奇觀的社會」環境裡具有應變的能耐。這些犯罪紀錄和警力部署的沃羅諾伊圖,能讓熟悉該地區的居民清楚地感受到哪個地方比較安全,猶如自己真正生活的空間,具有「共活與面對」的特質。

圖 5 朱利安.佩維厄,〈圖繪工作坊-巴黎14區的B.A.C.〉(Drawing workshop – B.A.C. of 14th district of Paris),墨水/紙,66,5 cm x 51,5 cm,7單件草稿系列之一,2011 © Galerie Jousse Entreprise

|

|

圖5-1

|

圖5-2

|

圖 5-1 朱利安.佩維厄,〈圖繪工作坊-巴黎14區的B.A.C.〉(Drawing workshop – B.A.C. of 14th district of Paris),墨水/紙,66,5 cm x 51,5 cm,7單件草稿系列之一,2011。Courtesy of Jousse entreprise gallery

圖 5-2朱利安.佩維厄,〈圖繪工作坊-巴黎14區的B.A.C.〉(Drawing workshop – B.A.C. of 14th district of Paris),繪製過程。Courtesy of Jousse entreprise gallery

(6)〈忒修斯〉(2012)

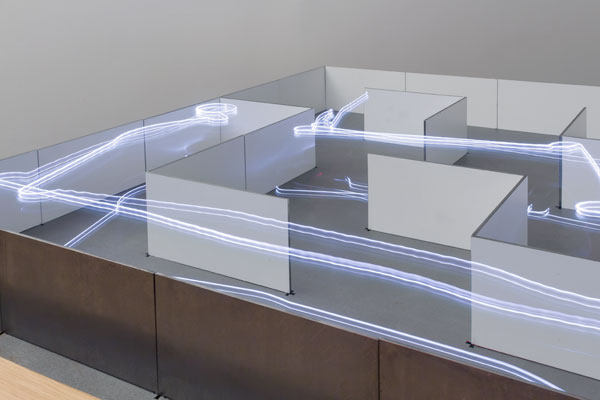

〈忒修斯〉(Theseus)(圖6)是一件木造平台上裝置有可拆合金屬隔板和機動滑鼠的電子裝置。淺茶色木質平台襯托著灰色底版、白色金屬隔板和深灰色滑鼠,呈對比的醒目效果。機器裝置啟動後,參與者可以拆解組合金屬隔版,以產生各種不同對比效果的反覆形式。

〈忒修斯〉的製作不但緊扣「生活模式」,更是件轉移自傳統物件、溯本追源、將古文明因素再脈絡化介入當代人生活,進一步探索空間,成為新人際文本的創作。佩維厄的創作靈感來自數學家約翰.康威 (John Conway, 1937- ) 1970年〈生活的遊戲〉(Game of Life)(Lechner 2012: 20)。18 後者依據簡單原理,在廚房地板方形瓷磚上放置圓盤,形成簡單卻能不斷繁衍的反覆圖式,藉以測試其數學程式在生活中運用的可能 (Prévieux 2012)。2012年,佩維厄參考這位數學家上述做法,設置〈忒修斯〉(圖6)。機電的滑鼠能夠依據發明者為其設置的「大腦」解決問題,也能記住解決方案。它在隔板組成的迷宮裡,幾經探索後,能發現到達目的地之最佳路徑。觀眾被邀請來調整可拆合的隔板,並觀察滑鼠的動作。整體裝置只有在觀眾的要求下才會啟動,讓大眾體驗:「電腦將成為離我們很遙遠的物件,一個神秘的黑匣子,從1950年代以來,一切都就在這裡,本作品所用的材料是相當基本的,人們可以容易理解並運用。」(Lechner 2012: 20)19

值得深思的是,佩維厄以傳說中能在迷宮裡戰勝怪物的希臘英雄「忒修斯」來命名這件架設有迷宮的遊戲機制,顯然有意把觀眾操控滑鼠在隔版中「探索」,比喻成希臘古老傳說裡的英雄,因此具有「溯本追源」的內在意義。觀眾被邀請來觀察滑鼠行動的軌跡,並拆合隔板,在玩味空間阻隔或通行的過程裡,體驗新空間、拓展新視野的可能。

〈忒修斯〉的裝置只有在觀眾的要求下才會啟動,藉由佩維厄所給予的「訊息暗示」,拆解、觀察滑鼠的動向,進而完成藝術家的創作。很明顯地這件作品具有與觀眾「合作與約定」的特質。〈忒修斯〉創作靈感來自西方社會耳熟能詳的希臘神話。在和這件作品互動時,觀眾極可能自我想像成「忒修斯」而產生「共活」感。

圖 6 朱利安.佩維厄,〈忒修斯〉(Theseus),木質,不銹鋼,電子裝置,88 x 128 x 128 cm,2012 © Galerie Jousse Entreprise

|

|

圖6-1

|

圖6-2

|

圖 6-1 朱利安.佩維厄,〈忒修斯〉(Theseus),木質,不銹鋼,電子裝置,88 x 128 x 128 cm,2012。Courtesy of Jousse entreprise gallery

圖 6-2 朱利安.佩維厄,〈忒修斯〉(Theseus),滑鼠行動的軌跡。Courtesy of Jousse entreprise gallery

(7)〈我們該怎麼辦呢?第二系列〉(2014)

佩維厄 2014年錄製〈我們該怎麼辦呢?第二系列〉(What Shall We Do Next? Séquence #2 2014)(圖7)。由幾位朋友合夥演出擰、捏、夾等手勢。整體影片演示極簡單的動作與發音,單純冷色調的影像貫穿長達16分47秒的錄像影片。手機「滑動解鎖」動作、孤獨地等待全體動作時的手勢、舞者輕鬆卻極嚴謹地持續表演具有某種功能的手勢,不斷反覆演示,形式上具有節奏與韻律的美感。

〈我們該怎麼辦呢?第二系列〉創作靈感取自人們生活中經常出現的手勢,為具有符號學特質的文本,而且緊扣「生活模式」。這些手勢同時參考美國編舞家伊凡娜.雷諾 (Yvonne Rainer, 1934- ) 作品,將之轉移成某些具有時代徵候機械性重複的動作,猶如未來人類手勢的檔案集,可說是手勢符號再脈絡化成新人際文本的「傳統物件的轉移」。

影片中的各種手勢凸顯一個問題:「人們是不是經常用數位相機和朋友打招呼?」影片中表演者不斷試圖塑造手語碼。一個手指的手勢意味著某件事情,兩個手指意味著一件事,三、四或五個手指又是另外的事 (What Shall We Do Next? Séquence #2 2014)。這些手勢讓觀眾想起,和他人聯繫、會面時的溝通手法。因此感同身受地回想起曾經使用過的任何手勢。人們不禁思索:未來人類真的會和影片中的表演者那樣,雙手不斷做著機械化的舉動 ? 因此關係美學判斷方面,這件作品同時具有聯繫與會面、共活與面對的特質。

藝評家克蕾兒.慕蓮 (Claire Moulène) 認為,〈我們該怎麼辦呢?第二系列〉可說是「將來人類手勢的檔案集」(Moulène 2014)。觀眾看到吾人每天所做與新技術相關的動作,尤其在智慧型手機上每日無數次執行觸控螢幕的「滑動解鎖」動作。2014年10月杜象獎國際評審進行時,藝術理論家艾利.杜林 (Elie During, 1972-) 敏銳地察覺到:「這些肢體動作同時令人想起某些機械性重複的動作,那是一種本世紀的時代徵候。正如不少影片末尾總常描述官能失調、顏面肌肉抽搐、肌張力障礙等……觀察人們的日常行為:我們或許已經是這類行動機械化的人。」(Moulène 2014)20 面對吾人共同使用的機械性手勢,觀眾無不思索:我們該怎麼辦?

圖 7 朱利安.佩維厄,〈我們該怎麼辦呢?第二系列〉(What Shall We Do Next? Séquence #2),HD/2K 錄像, 16'47'',製作 : Julien Prévieux,出品 : Jousse Entreprise,製作 : Anna Sanders電影業,2014。© Galerie Jousse Entreprise

|

|

圖7-1

|

圖7-2

|

圖 7-1 朱利安.佩維厄,〈我們該怎麼辦呢?第二系列〉(What Shall We Do Next? Séquence #2),HD/2K 錄像, 16'47'', 製作 : Julien Prévieux,出品 : Jousse Entreprise,製作 : Anna Sanders電影業,2014。影像截取之一。Courtesy of Jousse entreprise gallery

圖 7-2 朱利安.佩維厄,〈我們該怎麼辦呢?第二系列〉(What Shall We Do Next? Séquence #2),HD/2K 錄像, 16'47'', 製作 : Julien Prévieux,出品 : Jousse Entreprise,製作 : Anna Sanders電影業,2014。影像截取之二。Courtesy of Jousse entreprise gallery

從上述針對佩維厄所進行的作品分析,可以確定的是,其創作不但經常取材自歷史、社會、時事、文化,或撻伐資本主義,或回應社會議題;更具意義的是他的作品大都訴諸各種關係,甚至邀請觀眾參與,讓他完成新人際關係的作品,因此存在有很強烈的「關係美學」特質。茲依據布希歐對關係藝術創作所界定的三種形式,將上述作品所包含的關係美學特質列表歸納如下:

| 作品名稱 |

聯繫與會面 |

共活與面對 |

合作與約定 |

|

(1)〈非動機的信件〉

|

以信件和徵才單位直接「聯繫」

|

沒有結果的求職信與曾經求職遭到同樣命運的人共活與面對

|

|

|

(2)〈手提皮箱 I〉

|

和薩科齊聯繫、會面,取得其指紋製作成圖章

|

與觀者共同面對薩科齊所關注的時事與社會問題

|

|

|

(3) MENACE 2

|

|

MENACE 2讓觀眾回想起曾經「共活」過的記憶:小時候或多或少都體驗過「井字遊戲」

|

佩維厄設置約定,引導觀眾體驗充滿機率的遊戲,與之合作完成創作。每位觀眾的結果都不一樣

|

|

(4)〈忘記錢財〉

|

與相關單位聯繫,設法取得麥道夫被FBI拍賣的藏書

|

面對2008年的金融風暴始作俑者的遺物,觀眾再度感受曾經共活與面對的情境

|

|

| (5)〈圖繪工作坊-巴黎14區的B.A.C.〉 |

與巴黎警察連繫會面,依據沃羅諾伊圖原理繪製犯罪分佈圖

|

讓觀眾依據犯罪分佈線描結構的沃羅諾伊圖,共同面對該行政區域的犯罪密度,判讀其生活環境的安全性

|

|

|

(6)〈忒修斯〉

|

|

創作靈感來自希臘神話。西方人士對此題材耳熟能詳。觀眾和這件作品互動,可自我想像成「忒修斯」的英勇事跡而產生「共活」感

|

隨著佩維厄所設定的「訊息暗示」,觀者拆解隔板、觀察滑鼠的動向,進而完成藝術創作 |

|

(7)〈我們該怎麼辦呢?第二系列〉

|

引發每個觀者思索,當今和他人聯繫、會面的方式

|

觀眾面對影片中「人類手勢的檔案集」,不但興起共活與面對的情緒,更會思索,如何避免自己變成影片中行為機械化的人

|

|

佩維厄的作品是迂迴邏輯、思想解構重組的結果。在一種童心未泯的心境下,藉由拆解人盡皆知的事物,使之再脈絡化成就新人際文本,藉以質疑一般既定的知識 (« <I>les lettres</I> de Julien Prévieux au Frac, Pensez-y! » 2012)。將人們生活中的固定模式,稍微加以改變 (During 2014: 20),藉由敏銳的感知把時事或身邊週遭事件的各種「關係」轉化成藝術品。面對著其作品時,觀眾經常感受到聯繫與會面、共活與面對、合作與約定等新的思維。從上述表格,可以發現,佩維厄大部份的創作都具有兩種關係美學的特質,幾乎每件作品都能引發觀者深思多重人際文本的可能,甚至進行參與,完成創作。

藝術社會學者阿諾.豪瑟 (Arnold Hauser, 1892-1978) 認為,只有能夠關注社會關係的人,才稱得上是藝術家,因為他藉由創作設法改善這個社會的種種關係 (Hauser 1982: 215-216)。依據豪瑟的觀點,佩維厄可說是相當稱職的藝術家,其表現手法更能讓當代藝術家自覺本身的使命。他針對經濟、社會與政治等問題進行批判性的創作,具體證實以布希歐「關係美學」理論解讀1990年代以來藝術呈現的可行性。

五、結語

1990年代以來的當代藝術家普遍關注藝術與社會、政治、文化的相關議題,出現一種反芻過去這些因素,將之再脈絡化,介入當前人類生活層面,重組人際文本的創作形式。同時促使藝術家更關注多種層面交錯的關係。2014年杜象獎得主藝術家佩維厄擅於掌握勞動、管理學、經濟學、政治學、設備操控、先進技術、文化產業等多樣要素進行創作 (Gallois 2012)。

佩維厄得獎後,依約定於2015年9月23日—2016年2月1日間,在龐畢度中心「315空間」舉辦「杜象獎得主」個展「圖解的身體」(« Des corps schématique »)。對當今經濟、政治下的人類生活和世界提出質詢,挑戰既定的教條邏輯。其中〈生命的測試圖〉(Patterns of Life, 2015),和舞者)、葛黑哥利.多明尼亞克 (Grégory Dominiak)、亞里斯特.馬丹(Allister Madin)、妮穠.胡奧 (Ninon Raux)、亞恩.沙奇 (Yann Saïz)合作演出,利用儀器測量人的動作,以光點刻劃出線條的方式,紀錄生命律動的軌跡21,再度展現其掌控不同領域、遊走於交錯疆界造就新人際文本的能力。繼續藉由其創作,提供吾人新的視野。從他的例子可以發現杜象獎鼓勵的創作者,均具有可待發展的潛力。他們的作品隨時會依時代因素,揭櫫新的議題。

另外,杜象獎藝術家「關係美學」特質具有可預期的研究空間。其活動時空和「關係美學」的發展幾乎一致,因此普遍具有「關係美學」特性。本文剖析佩維厄作品的經驗,可以延用到其他杜象獎藝術家創作關係美學特質的論述。甚至未來的參與者也是一個值得期待的研究方向。

杜象把具有擴散性的電子、光影、空氣、熱能、煙霧等「細微體」以及「多次元空間」視為藝術表現的媒介,二十世紀以來,每個世代都有使用這些媒介來創作的藝術家(林素惠 2008:49-54)。「杜象獎」參與者某程度來講和杜象的創作理念有關,獎項的推動促進他們與各國藝術界交流,廣泛觸及各種關係的網絡,相當具有前瞻性與國際宏觀。日本森美術曾經和ADIAF合作,邀請杜象獎藝術家前去展出,引起廣大迴響。臺灣藝術相關單位也可以比照這種作法,請他們來臺展出,進行交流,他們再脈絡化歷史文化,介入當前人類生活介面,重組人際文本的創作理念,必能提升國內藝術家的創作能量與廣度,使本國藝術文化與世界接軌。