一、前言

藝術史的創造總是得力於一群出類拔萃者,這些藝術家持續產出作品,與此同時也不經意地掀開歷史的新頁,因而,在藝術史學家漢斯.貝爾廷 (Hans Belting) 看來:

⋯⋯對歷史發展的推論分析,無論是朝向這個預先假定的規範而取得進展,抑或是從中退卻以致形成逆行倒退莫不都是一種試探⋯⋯這允許他們樹立一種風格規範,又似乎促使這種富有內涵的藝術獲得延續。(Hans Belting 1987:7)

在這種情形之下,藝術作品純粹呈現為一種中間狀態,從過去到現在,由此岸緩緩航向彼岸之際,正如同一個處於規範形成半途中的驛站;若從這個角度觀測,就不難理解何以對藝術邊界準則的區分、定義在全球後殖民社會中一直是拉扯不斷的角力比賽,一場關於話語權的爭奪。而放在馬來西亞的社會背景下,將一種近似神話起源論的敘事策略嫁接到文化生產場域強作解人,無疑是屢見不鮮、屢試不爽的做法。如何驅使藝術能夠繼續往前推進一步,乃至於確保某種既定規範獲得優先發展,毫無疑問地變成此間文化精英的重責大任,職是之故,倘使在極為短促的社會變遷過程中,

出現一種神話學式歷史書寫固然不足為奇。

1958年8月27日,馬來西亞國家畫廊 (National Art Gallery) 成立,最初設立──實為依附──在吉隆坡安邦路 (Jalan Ampang) 一棟充滿殖民色彩的別墅式建築:東姑阿都拉曼大會堂 (Tunku Abdul Rahman Hall)。它始於馬來亞藝術理事會(Malayan Arts Council) 和社會人士捐獻的四幅繪畫作為畫廊典藏,可說是東南亞地區首創的國家藝術機構。迨1984年遷移至希桑慕汀路 (Jalan Hishamuddin) 原大華酒店 (The Majestic Hotel) 舊址,並於1988年2月搬到德麼羅路 (Jalan Temerloh) 的永久館址為止,方才擺脫掉其流動不居之遭遇。如今它已易名作國家視覺藝術畫廊 (National Visual Art Gallery),館藏逾4000件各式作品,較具標誌性的活動,首推當代青年藝術家 (The Young Contemporaries) 獎暨展覽;這項活動對於推動馬來西亞現、當代藝術的發展貢獻很大。

1987年,適逢國家獨立30週年紀念,國家畫廊為此主辦「馬來西亞藝術57-87」(Malaysian Art 57-87) 大型展覽。在一篇為該展覽圖錄而寫的長文中,撰稿者、藝術家暨藝評人賽.阿末.迦瑪 (Syed Ahmad Jamal) 開宗明義地表示,由於馬來西亞缺乏偉大傳統,藝術家因此無法回顧歷史,這也導致他們在創作路上毫無禁忌可言。質言之,對他而言彷彿越是嚴重欠缺,藝術更能夠獲得解放 (Syed Ahmad Jamal 1987:

50)。1

有關展覽和專刊皆由國家畫廊統籌策劃,身兼館長一職的賽.阿末.迦瑪緊接著又說道:

這裡缺乏民族原型可做依據。藝術界沒有意識到任何可承繼下來以作為歷史跳板供參考之用的象徵意象。馬來西亞藝術家不會基於過去而感到不堪重負⋯⋯與其說回顧過去,直視那些大師們的曠世傑作,不如說他們只能夠就地取材,緊盯著自己那些藝術同道的作品(藉以得到面對真正的藝術作品的經驗)⋯⋯大部分作品既粗糙亦簡單易懂但卻都是開創性之作,也開闢了一片新天地。對過去的絕對否決勢必又挾著一股新時代的感受。重點則是現在,以徹徹底底的信念和決心。俗話說便是馬來西亞藝術從此啟動了!(Syed Ahmad Jamal 1987:50)

引文中所指涉的「馬來西亞藝術家」,貌似一群對於未來世界滿懷希望的夢想家,更甚的是一群對於這個新興國家信心滿滿的良好公民。僅隔一年,類似論點再度出現在賽.阿末.迦瑪為「馬來西亞當代繪畫」(Contemporary Paintings of Malaysia) 展覽圖錄撰述的引言中;該展覽假美國加州帕薩迪納市亞太博物館 (Pacif ic Asia Museum) 舉行,展出逾40幅馬來西亞建國以來各個歷史時期及不同表現風格的繪畫作品。

或因受到這些沒有任何歷史包袱的文藝墾殖民披荊斬棘、發奮圖強的熱情感召,他果敢地做出如是判斷:我們的藝術的「歷史」在短短30多年間便壓縮成一個傳統了,這在其它人類社會 (cultures) 中則需耗掉極長的時間。2 從賽.阿末.迦瑪所在位置來看,就其言表實在無法透析中間是否具有政治不正確性可言,隱約之中,其敘事方式卻表徵了委身於這個場域者的某種視域和想像:伴隨著國家獨立自治,馬來西亞藝術史的建構工程也在倉促之間大動土木,迅速增長,三個10年即成就一個「傳統」;沒有陳規束縛,眾人不但可能成為歷史創造者,更是神話製造者 (the myth-makers)。

二、

始於第二次世界大戰前後,在愛好文藝的英殖民政府文化官僚推波助瀾之下,以及隨著移民大潮南來的華人畫家和由鄰近馬來群島遷居到此的馬來藝人,乃至1960年代晚期藉由海歸派積極之士透過個人實踐,並且介紹、引入種種流行於歐美藝壇的美學觀念與創作思潮──從晚期印象到巴黎畫派,從物體藝術到純粹抽象 (total abstraction)──一波接一波翻滾拍岸,某種程度上驅使馬來西亞藝術的發展走向漸同國際接軌了。

特別是國家獨立之後(或之前),不少土生土長的藝術青年,在聯邦政府(或殖民政府)當局資助下赴英國各地高等學府深造。除了賽.阿末.迦瑪之外,遠赴英國留學者尚有戴惠吉 (Tay Hooi Keat)、楊仁齡 (Yeoh Jin Leng)、伊斯邁.再因 (Ismail Zain)、劉.安東尼 (Anthony Lau )、阿末.卡利.尤索夫 (Ahmad Khalid Yusof)⋯⋯等人,這項培育計劃為跨族群新生代提供了跟「西方」或「現代」面對面接觸的機會。學成歸來後,他們悉數進入教育機構服務,並借鑒諸如包浩斯系統造型原理、莫里斯.德.索斯馬兹 (Maurice de Sausmarez) 和科.羅蘭德 (Kurt Rowland) 等英國學者所提倡注重觀察、分析與提問的設計教育 (Design Education) 改變了大家沿襲已久的美育方式 (Yeoh 2016:313),傾力培養接班人,自成典範。

時值1960年代末期,另一批受過正規美術訓練的海歸派生力軍,如鄧德根 (Tang Tuck Kang, 1934- 2013)、惹扎.畢雅達薩 (Redza Piyadasa, 1939-2007)、許清發 (Jolly Koh, 1941-)、蘇萊曼.依薩 (Suleiman Esa, 1941-) 等人,即是藝評家T. K. 薩帕巴迪 (T. K. Sabapathy, 1938-) 眼裡「永不妥協地自信張揚和大義凜然」的「新景象」(The New Scene) 藝術家群體,他們以革命志士般的態度宣讀了一份宣言:

⋯⋯新景象藝術家們一心所向的是採取智性的、非個人化、非象徵性的手段為宗旨對現在盛行藝壇之國際運動做出原創性的貢獻。對馬來西亞觀眾來講⋯⋯這項展覽將意味著一項目標的重新定位,關於重點與品味的一次轉向,以及一種另類美學和新的觀看行為的形成。(Sabapathy 1983:20)

就視覺提示言之,所謂「一種另類美學和新的觀看行為的形成」無疑是包含了去除筆觸、平面色塊和幾何設計等美感形式的造型方式。新景象群體諸子挪用了極簡主義 (minimalism) 這一套創作途徑,既是對彼時前輩們傾向情感抽象 (emotive abstraction) 的藝術實踐進行挑釁,也挑戰彼等在多年建制過程樹立下來的價值標準及思維規範。他們陸續舉辦三次聯展,分別為「新景象」(1969)、「七〇實驗」(Experiment '70, 1970)及「七二文件」(Dokumentasi '72, 1972),參與上述展覽的藝術家還包括鍾金鈎 (Chong Kam Kow, 1934-)、陳仲貴 (Tan Tiong Kooi) 及仲英 (Tan Tiong Eng, 1941-) 兄弟等人。同時,透過實際操作還展示該群體的集體理念:一來反對創作者的情緒外露,二來拒絕象徵性的圖像表現。大約同一時間,當中數名「異端份子」成功躋身草創初期的瑪拉 (MARA) 工藝學院純美術系,負起培養人才的職責,崛起成為本地藝術教育場域的另一股新勢力。

與其說這反映了歷史知識的生產過程中不同學術傾向之爭,毋寧說純屬藝術世界內部不同世代之間你卡位、我搶位的較勁行為。相對之下,約莫同時期發生、且來自外部社會的一次叩問:關於一名文藝工作者應該「為藝術而藝術」(art for art sake)還是「為社會而藝術」(art for society sake) 的意識形態交鋒,反而更不為圈內人看重;其中問題,也許在於它牽涉到如何面對來自不同學科訓練乃至主宰階級用其既有規範去理解──更直接地說就是批判──標榜自律/自主原則的現代藝術之內部歷史了。

因著五一三事件 (May 13 Incident)3 而催生的國家文化大會 (National Cultural Congress),其主要宗旨是探討國家與民族文化之諸多問題;各界精英齊聚一堂,為即將出爐的文化政策貢獻心力,視覺藝術領域分別由賽.阿末.迦瑪和惹扎.畢雅達薩兩人代表提呈報告。就在全體會議上,皇家教授翁姑阿茲士.翁姑阿都哈密 (Ungku Aziz Ungku Abdul Hamid, 1922-) 一番話引起與會藝術家群情激憤:這名經濟學家暨馬來亞大學副校長認為,本地藝術家在創作上已獲得充分自由了,所以,今後應該把「為藝術而藝術」的信念改成「為社會而藝術」,並且主張視藝術跟政治和經濟等為社會發展中同一環節,話中暗示著藝文場域不能再接受國家給予的任何恩賜及庇護了。

與會的藝術家據理抗辯,擔心這個提法將會遏制藝術的未來發展,最後更因為大會議決投票表決,藝術家選擇離席以表示抗議。4 從國家文化大會延伸出來的國家文化政策 (National Culture Policy, NCP) 始終確立了三大原則及八大目標,最為關鍵的是,縱然說適宜的他者文化可以被接納為國家文化一部分,伊斯蘭教乃是作為形塑國家文化的重要成分。一部本地製造的歷史神話之基本框架漸漸映現在眾人視綫範圍之內了!

作為一個國家級的藝術機構,國家畫廊恐怕要比資源有限的私人畫廊和私立學院等機構,對於建構這個單一化的論述空間起著主導性的作用。通過推出各種類型的活動與計劃,例如,策劃回顧展、專題展或創作比賽以及配合各項展覽編印的出版品等,載至1988年為止,國家畫廊一共為9名已逝世或仍健在的各族藝術家主辦回顧展,借此來表揚他/她們藉以異色彩筆豐富了馬來西亞的藝術世界;另外還策劃了不少主題式展覽,頗具歷史定位之意圖。5 這些展覽活動和論述生產直接地或者間接地教化──或亦可謂馴化──了整整兩、三個世代的各族群藝術家。

三、

90年代中後期,有感於亞太地區當代文化活動份子藉著「⋯⋯自我發現和探求自主性的生活模式⋯⋯打造新的基礎設施」主動地回應保守與霸權的政治體系和社會價值,侯瀚如 (Hou Hanru) 因此評估這個現象鼓舞了「⋯⋯生活在這個區域的藝術家開展新的策略,而最意味深長的趨勢莫不是通過自我組織、且由藝術群體主持的另類藝術空間的創建和宣導了。」(Hou Hanru 2003)

有趣的是,「Rumah Air Panas」(簡稱「R.A.P.」)藝術家自主空間在倉促之間成立,恰恰就跟這位國際策展人扯上關係。原有空間乃是一般所謂的藝術家工作室,為了給第二次蒞臨馬來西亞進行實地考察的侯氏安排一場分享會,三位負責人決定將它改成一個非正式的「artist-run-space」6,其中並由設計師出身的藝術家劉庚煜 (Liew Kungyu, 1960-) 特別貢獻了徽標、請柬及海報設計的創意構思。當年,R.A.P. 坐落在

吉隆坡一個名叫熱水湖新村 (Air Panas New Village) 的社區,所在地距離國家畫廊不到十分鐘車程,更何況,又是侯氏首次公開講演,因此有關活動引起本地藝術大眾極大迴響可想而知。

而在較早之前,即1996年,另一名隸屬R.A.P. 的藝術家蔡崇揚 (Chuah Chong Yong, 1972-)帶頭發起一場聯展活動:「邊陲創作展」(Periphery Art Exhibition)。展出作品包括11位畢業自(私立)馬來西亞藝術學院 (Malaysian Institute of Arts) 純美術系的前後屆同學,以及一名表演藝術家7,與之合作的展覽空間則是「GaleriWan」。雖然沒有任何策展人從旁支援,時任國家畫廊策展人的扎妮妲.安奴瓦 (Zanita

Anuar) 女士卻為該展演計劃提出「藝術可以挑戰、詰問及拓展文化的語彙」之說,「⋯⋯藉以非正統的手法抒發個人對情慾、覺醒、疏離、環保、神秘和悖論等題旨的表達」(Zanita Anuar 1996 : 7),其結果無疑就是一項如假包換的宣言式展覽。配合這項展出,這家私人畫廊出版了一本小型畫冊,罕有地收入四篇分別以中、英文書寫的文章,其中,時任該院純美術系講師的黃海昌 (Wong Hoy Cheong, 1960- ) 所著〈漫

談邊陲〉(Meandering on the Periphery) 一文,顯然是新生代藝術家務須用心細讀的「遊戲指南」之一。

在黃氏看來,沉默、壓迫與邊緣化三者乃是解不開的鎖鏈,「⋯⋯被邊緣化者不一定必須從宰制中心分離出去。為了生存,他們潛意識地自我內化了宰制階級的種種價值,遂能與那些將他們征服和邊緣化的非常價值溶成一體。」(1996:4) 這不是等於宣告了所有被邊緣化的群體都是消極、無能的,反觀,他們同樣可以基於意識被喚起、醒覺,進而了解、認識自己也有改變各自所生活之世界的力量。

事實上,直到這項展覽採用「邊陲」字眼之前,公然跟「中心」唱反調的聲音在藝術同仁之間甚少聽聞。從資深藝術家到在籍學院生,眾人更為祈望、關心與依仗的莫不是種種發生──或即將發生──在國家畫廊這個公家機構內的各種活動和計劃,比方說,一年一度的「馬來西亞公開展」(Malaysia Open Show),以及「當代青年藝術家獎暨展覽」8, 還有1992年之後便宣告「完成歷史任務」的「馬來西亞沙龍」(Salon Malaysia) 創作大賽,從某方面來說,這幾個項目可說是少數幾個提供在地藝術工作者發表作品、顯揚名聲、且獲得豐厚獎金的平臺。大部分仍然活躍於此間藝文場域的中介者 (agent),無不是都經過上述活動和計劃的洗禮(或加冕),包括本文作者在內的許多藝術工作者,或多或少都是藉由參加或參觀這類官辦展覽──受也好,抗拒也罷,從而對當代藝術與其展示方式有了更多的要求和期待。

為什麼在這個時間點上,藝術家開始願意到偏離中心之外的場地 (site) 進行創作或展演?或者,採以更加主動的姿態成為「打造新的基礎設施」的一份子?

說穿了,不外是當代藝術從創作動機到實現方式都趨向多樣化,讓人無法憑著一種尺度就能把握它。藝術世界由外至內均發生劇變,除了創作者必須面臨此種當代轉向而感到緊張之外,毋庸置疑地,從研究者到藝術大眾亦難以豁免。換句話說,藝文場域的諸多實踐也許不應該僅僅放在反權威、去中心──特別是將國家畫廊當作必須打倒的一頭怪獸──的操作脈絡下予以討論,眾人務須規劃自己的路綫,一個不同以往的想像出口,免得困在泥淖中寸步難移。打個比方,如果創建一個另類藝術空間的目標,僅僅在於突出「中心vs.邊陲」或「官方vs.民間」的差異敘述,或者企圖爭取馬來西亞藝術歷史的話語權,豈不是形同另一類「神話製造」的操作罷了?

在祛除神話 (demystification) 的改變原則中,除了放諸社會分層結構與資源分配格局加以檢驗之外,有關邊緣化和支配地位的追索「⋯⋯將隨著參照的論點及脈絡的轉換而變成極端不定、並滑向深淵。哪一個脈絡、誰的參照點、自我意識到乃至無所選擇之下的決定、主動的或逆來順受而已,凡此種種,都是有必要關注的問題。」(Wong 1996:6) 藝文場域中邊緣社群一方面長期處在衝突與矛盾的狀態中,二方面亦需不停地跟自己和支配性的敘事觀點進行協商才行。

四、

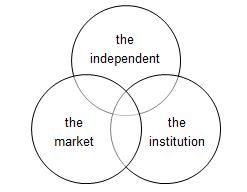

【表1】「藝術體制-藝術市場-獨立圈子」關係圖9 ,蔡長璜製圖。

打從1990年到2010年,整整20年期間,種種事實表明藝術體制 (art institution) 和藝術市場 (art market) 的作用曾因不同時段而彼此消長,似乎符合鐘擺效應之說;就視覺藝術發展的主導作用而言,除基於國家畫廊內部面臨青黃不接的窘況使然,加上官僚作風導致其影響力日漸式微,反之藉由相對彈性的運作,乃至資源的有效配置,使得一些由企業或私人投資的畫廊更有條件飾演多面手的角色。獨立圈子 (independence circle) 的方方面面則較少引人矚目,與之攸關的研究分析難免也寥寥無幾。

絕大部份本地藝評作者都專注於處理西方現代藝術如何與在地經驗、傳統文化與國家認同 (National Identity) 進行嫁接、融合才具有正當性的問題:有論者提出「另類在地願景」(Alter-Native Vision) 或「獨立」(Merdeka) 等概念來呼應之,甚至試著從「國際化」(Internationalization) 或「後現代」(Post Modern) 等較為宏觀的視角推而論之。惟,大體上仍走不出上述既定框架之外。

有關「邊緣化」(marginalization)、「另類體系」(alternative system) 乃至「寄生文化」(parasite culture) 等敘述角度之倡議,則要在黃海昌的一些小文章或訪談中才有跡可尋,譬如他與克里申.吉 (Krishen Jit, 1939-2005) 的對話〈新藝術.新聲音:評馬來西亞現代藝術〉便是一例。而直到2010年4月,一篇關於獨立空間的簡介文章終於正式登陸國際性的藝術網站。一般來講,不少外國藝術史學者、研究者與策展人或

許會特別留意馬來西亞當代藝術家和藝術作品,然則對於藝文場域中的諸多獨立行動或實踐卻興趣不大。10

以藝術產業 (art industry) 的術語意義來看,體制、市場以及自外於以上兩個場域的所謂獨立圈子莫不是形同鐵三角般的關係;彼等既可互相制衡,又能互相聯結,這是一種相對理想化的狀態。(如【表1】所示)公共性的藝術機構,每年按照年度預算從政府部門獲取撥款支付營運開銷,私人畫廊業者始終遵循市場規律、且以營利為導向。某些年輕藝術家、獨立策展人與自由撰稿人則藉由跟前述兩大集團的合作進行物資交換;某些不安於現狀的創作者更跨出體制及市場去開拓非常態化的展演方式,或將實驗活動推向較為激進的文化改革活動,並且致力找出達到目的之手段。

獨立圈子係動感及張力兼具的特定場所,它由另類體系捍衛者、規模不大的替代空間、藝術家群體以及多為自由業者的藝術工作者組成。他/她們或張揚自己動手做 (Do It Yourself, DIY) 的自立互助態度 (self-help attitude),或仿效非政府組織 (NGO) 的集體管理及合作模式,汲汲以求。就生存策略來講,即從邊緣出發以期成就一種異於中心的行動主體 (operative subjects),至關重要的,莫不是這些中介者應當如何保持自身傾向的游離性、暫存性和異質性。此外,不光是他/她們的企圖心(intentionality)──無論是審美或非審美的、建構或非建構的──就連實現方式、發生地點、操作過程也十分耐人尋思,很難採取單一視角去捕捉全景圖似的畫面;這些獨立行動者多以吉隆坡當作活動據點。

獨立行動的英文寫作「independent initiatives」,按字義來解的話,凡是共同策劃或參與踐履相關行動的中介者,自然兼具獨立性和主動性的意志品質,他/她們皆隸屬獨立圈子;不同於獨立行動的則是所謂「institutional initiatives」,即以機構為主導單位的各類型行動,兩者顯然是一組相對的概念。籠統地講,此間藝文場域的發展經驗顯示,頗具策略性操作者可以概括為以下幾個方面:

• 獨立策展人和藝評作者 (independent curator and art writer)

• 藝術家群體 (artists collective)

• 藝術家自主空間 (artists-run-space)

• 公共和社區導向藝術計劃 (public and community-based art project)

• 自資性藝術期刊和藝術網站 (self-sustained art magazine and website)

回過頭去看,發生1970年代初期的兩個案例,亦即「Anak Alam」藝術家群體暨文藝聚落以及由惹扎.畢雅達薩與蘇萊曼.依薩共同發起的「邁向一種神秘的現實」(Towards a Mystical Reality) 文件式展覽暨宣言(詳見本文第五節),顯然為此間藝文場域──尤其對獨立圈子的中介者來 ,相當於竪起一道文化標竿。不僅僅沒有受到國家議程干擾,就美學啟迪而言,前者傾向於張揚自主原則與團體精神並行不悖的文化實踐,後者則展示了在地藝術家決意由第三世界出發、探索、且與西方藝術展開理性辯證的反思過程,不約而同地讓較後進場的中介者,從思想觀念上產生祛蔽作用和解放效應。

無論如何,獨立圈子最常引起爭議的,往往還是參與諸多獨立行動的中介者如何保持其政治立場和資金來源的獨立性問題。從經濟面向來看,長期周旋在國家資源、公共基金、企業贊助及私人捐款之間,除了可以秉持其獨立精神與自主原則之外,同時還能避免造成自相矛盾局面的行動主體──其量雖有待增加,其勢則已有迹可循了,儼然是一個值得探討的對象群。

五、

關於獨立圈子和獨立行動的起源甚至發展過程,終究不能忽略來自美學場域與其中介者不斷尋求自我踰越的內在需要。研究者有必要從先驅者所留下的歷史軌跡中回顧他/她們的實踐方式和操作策略,並且看清其中的特定條件及利益形式,探討那些受到客觀情勢或因素決定的行為形式,比方說,哪些是具有顯著自我增能的明確行動,哪些則可歸結為機械反應而已;舉例而言,上文提及的賽.阿末.迦瑪,其跨界實踐確實為他本人累積了十分豐富的文化資本和象徵權力,然而,其所作所為對於宣揚另類體系或推動獨立圈子卻未必做出任何貢獻。

相形之下,「Anak Alam」11 不僅僅作為一個藝術家群體和文藝聚落而存在,其活動基地同時還兼具工作室與展演中心的多元化空間功能;這個坐落在吉隆坡市中心一座僻靜山崗上的「公社式的大本營」(commune-like headquarters),除了不定期推出展覽活動之外,尚有實驗劇場及詩歌朗誦等跨文類、跨領域的各種演出。這個藝術家群體成員人數眾多,均屬本地美術、文學及戲劇界的活躍份子,亦與影視圈人士關係密切,即使它不算是一個正式組織或藝術流派,但是,若從當下來看,無疑顯示為一種美學烏托邦的集體表現。以此處為居所的文藝青年,不惜將彼等個人的情思與感知投射在對大自然的歌頌,以及對腳下土地的關愛,反而未將族群意識或文化身份當成藝術家優先考慮的創作動機。

「Anak Alam」的出現包含了主觀與客觀的特定條件:(一)它發自一群文藝青年對前衛文化/美學的追求和試探,大夥兒聚集在一起,交換創作心得,分享生活經驗,成員之間也發揮互助、共濟的合作模式,開拓跨界的展演形態以及另類的展覽空間;(二)多年堅持下來,「Anak Alam」也造就不少傑出的詩人、畫家、編導乃至劇作家,某些較為資深之成員的收入穩定了,遂又反過來回饋於那些正在掙扎求存的同儕們,此外,更有藝術經紀人組織展覽專售隸屬「Anak Alam」之藝術家畫作;(三)「Anak Alam」甚至不曾間斷地獲得來自文化圈子與各界人士大力支持,物質性乃至非物質性的,譬如其成員們有份參與的活動和計劃,都能夠獲得國家語文出版局屬下各種期刊編、作者的關注,不時會給予報導或加以評介。

「Anak Alam」也常獲得與外國藝術家交流的機會,例如,其成員曾在鄰國印尼戲劇工作者黎昂.阿古斯塔 (Leon Agusta) 的協助下,發展出諸如具體詩朗讀演出以及街頭游擊劇場等深具是實驗性的藝術表演;換言之,彼等的活動據點不僅限於這座雙層舊式洋房的空間範圍而已。儘管如此,「Anak Alam」這個藝術家群體暨文藝聚落一眾成員漸漸地如鳥散去乃至變得默默無聞,其中肇因「很大可能乃是基於有關當局在

1980年代末將這棟建築物收回的緣故。」(Khairuddin 2013:26)

歷史地看,在缺乏商業畫廊的年代,藝術家在非正規的展覽空間裡發表作品,似乎是沒有選擇之下的最佳決定,或許由惹扎.畢雅達薩與蘇萊曼.依薩聯手打造的「邁向一種神秘的現實」12 也不外如此。這項活動於1974年8月,假吉隆坡國家語文局大廳隆重舉行,其構成元素主要都是一些不經意間挑選出來的現成物品,例如,一個裝著蚊香灰的盤子、兩瓶喝了一半的可口可樂、一堆從理髮店收集回來的髮絲,等等,為了有利觀眾閱讀,在各別作品標簽上均以直截了當的句子,標明有關物件的來龍去脈,遂能達成一種提示作用。

兩人攜手合作、共同發想,打破了由單一作者主宰藝術生 過程的既定邏輯。更何況,他們倆都不是展場中相關藝術物件 (art objects) 的原創者,迫使觀眾必須重新思考保守意義上關於藝術家或創造者的界定方式。這種情況就像「Empty Bird Cage after the Release of Bird at 2.46 p.m. on Monday 10th June, 1974」邀請觀眾自行就性質平庸的物件(鳥籠)以及具有精確概念的標題之間打造一個連接。這是一種手段,它把觀眾推向認知和懸念的思辨過程,亦即和傳統上創作者所產製之物件都會承載符號意義迥然有別。(Sabapathy 1984:25) 不但如此,顯而易見,他們並未循著國家/民族主義(Nationalism) 的敘事結構進行創作,在該篇由兩人合撰的宣言中表明:

任何企圖從一種純「馬來西亞」之語境檢視我們的付出或貢獻者必將因為意識到我們嘗試提出的各種問題的含義而將以失敗告終。眼下的這項展覽對應了一種散見於亞洲諸多地區的處境,舉凡那裡存在著現代藝術這 事便是了。(Piyadasa & Sulaiman 1974:4)

一如許多生活在後殖民社會的現代藝術家,惹扎.畢雅達薩和蘇萊曼.依薩自覺本身所面臨的窘境:他們曾負笈歐美學藝,這種認知經驗導致他們不得不採用西方現代藝術的習慣用語和風格形式生產作品,然而這些東西恰恰都是舶來品,並非源自彼等自身的在地文化,亦即,無法以東南亞或第三世界的社會現實作為創作文本。彼等深信唯有扎根於諸如道家、禪宗等亞洲傳統思想遺產,型塑一種屬於東方的精神性,一種帶有神秘色彩的泛亞美學觀,始足以衝撞建基於經驗論和以自我為中心的西方主流文化論述,進而跟歐美現代藝術產生實質性的對話。

這是一個兩難問題。從全球藝術的演進過程觀之,他們倆發覺某些當代日本藝術家比起其它來自非西方國家的同道們表現特出,同時最受人矚目,前者的取徑方式顯然值得借鑒。經過悉心研究後,兩名創作者之所以獨鍾道家與禪宗,莫不是受到如隨機應變和無為之為的敘事邏輯深深吸引、啟迪;這種著重心智 (mind) 尤甚於眼球(retinal) 的思維方式,遂體現在兩人共同打造的一系列美學試探中。另外,從操作策略考量,他們不希望藝術的生產受囿於道德和宗教而顯得阻手礙腳,因此,無論是創作觀或參照點,他們都排除了奉教條與教義至高至上的信仰體系。

必須說明的是,儘管惹扎.畢雅達薩和蘇萊曼.依薩選取不同的路徑積極地思考、探索、且回應了馬來西亞──甚至是廣義上同樣面對著現代化進程的東南亞及亞洲藝術社群──的存在處境,這場有關「第三世界美學」的變革行動,最終沒有內化為更多同代人的集體認同,幾乎也沒有影響、波及隨後在全國範圍內開展的國家文化運動,兩人合力創造的共振效應,既要顛覆現代主義文化理論,又要違抗另一套宏大敘事,對於此間獨立圈子的中介者來講,簡直是一股清越響亮的另類聲音。

像這樣強調「文件性」和「共同發想」的展示形式及展覽計劃,連同該份同名的藝術宣言,可謂馬來西亞藝術有史以來首見。這項美學實踐所產生的影響作用不容小覷。結根究底,它的確為本地藝術大眾引介了不少現代藝術的觀念和語彙,其中包括裝置、現成物、文件性、過程式、非場地、共同發想乃至自主原則等,以及彼等從西方中心論問題延伸辯解、論證而提出所謂「第三世界即是出路」的構想,即便是放到3、40年之後當下的現實環境裡依然擲地有聲。在本地脈絡下,「邁向一種神秘的現實」無疑是所有涉及「概念藝術」的歷史敘事不可或缺的引爆點之一;晚近幾年,已有不少藝術家從這項創作計劃中取材、模擬及再製,更有新銳策展人試圖將之局部重現,至今傳為佳話。

大多數研究者都傾向認為,國家文化政策不可避免地在眾多藝術家身上起著正面而積極的作用;換句話說,正是由於當局對這項政策的實施與部署孜孜以求,採以軟硬兼施之手段開展,才使得更多創作者努力不懈地透過創造性的生 實踐來塑造個人的文化身份和國家認同。惟,另有研究者 (Goh 2008:92) 提醒大家,國家文化政策順應著將馬來人置於優先地位的新經濟政策 (New Economy Policy, NEP) 而衍生,

這是一項在國家訓示之下冀圖鍛造出以馬來文化為主的審美觀之政策,以致此間藝術圈子深受激發的同時卻也呈碎片狀。13

簡言之,在新經濟政策的驅策下,政府當局尤其注入大量物質資源,國家經濟穩步前進,民間享有更多囤積財富和接受教育的機會,遂使文化鑑賞、藝術投資等消費活動成為新貴們生活中間十分重要的面向;就機會論之,經濟轉型及社會變遷或多或少都對藝術工作者產生影響作用,間接中也為另類想像鑿開一條通道。上述兩個例子,亦即,「Anak Alam」藝術家群體以及「邁向一種神秘的現實」創作計劃,恰恰宣稱了一個現實存在,亦即,其中存在著一個國家意識形態的「魔爪」無法深入、觸及的猶如縫隙般的空間結構。

六、

當年齡不及30歲的黃海昌 (1989:121) 撰文提醒與其同樣立身於「當代」(contemporary) 的藝術家務必要能捕捉到「衝擊社會的新價值」乃至「這個大時代的良知」之際,馬來西亞的社會、文化與政治生活也靜悄悄地 釀著一場改革運動。80年代的社會環境,在黃氏看來,不僅僅主宰階級的思想趨於保守自滿,更甚的是,文化與政治空間變得越來越窄化。然而,他卻事有蹊蹺似的挪用了佐易.坎恩與羅國華兩人的觀點指出,各種空間相對萎縮莫不是「⋯⋯對於統治精英這個部份以及一個支離破碎的文化和政治局勢的反應。類似的分裂化宣告了中產階級的崛起,他/她們同時也挑戰著統治精英的文化視域。」(Wong 1996)

國家議程終究以最戲謔的方式鑄塑了一個零碎分散的文化狀況。就藝術場域來看,許多中生代創作者紛紛回歸各自的族群根源中尋找出路,尤其致力於創造更加純粹化、形式化的視覺表達,比方說,進入80年代之初,惹扎.畢雅達薩和蘇萊曼.依薩都已成為主流圈子中堅份子,兩人不約而同地轉向矯飾美學風格的探索;另一方面則有新生代藝術家強烈感受到一種無形的干預和抑制,他/她們因此繞道而行,意圖開拓一種屬於個人的不同的再現手法,另一波說著怪腔怪調的創作浪潮洶湧而至。

這些新生代藝術家群體大多畢業自本地藝術學院,他/她們所創製的作品──不管是平面繪畫還是立體裝置中──充斥著挫折、疏離及暴力的意象,不難看出其中乃延續了國際新表現主義畫家那般滿腔憤患 (angst),以及受到潛藏於彼等對於藝術機構 (art establishment) 乃至一個視激進為忌諱的社會不滿情緒激發所致⋯⋯這些新生代藝術家,無論成長經驗或文化養成都不盡相同,然而卻基於作品中流露出心如火焚之誘因,以及所發出的另類聲音而引人矚目。(Wong 1991:3)

簡而言之,藝文場域之另類運動大抵濫觴於社會/文化狀況出現變化的80年代中期以後,尤為顯著的是始於1991年,首相馬哈迪醫生 (Dr. Mahathir) 領航之下的國陣政府提出「二〇二〇宏願」(Vision 2020) 的發展戰略,希冀馬來西亞將在跨入新的世紀不久即能成為一個先進國。全國上下齊心向前走,遂使此間社會、文化與政治生活出現了一個新的轉向:國家認同出現多元發展的趨勢,親商 (pro-business) 政策助長經濟快速成長,連帶地造成教育機構日益與時俱進,以及中產階級和專業人士隊伍也不斷擴大。跨族群、跨文化的中產階級崛起,英語成為這些主宰階級之間的主要語言既為事實,同時也折射出後殖民社會的文化狀況。(Embong 1996)

受過良好教育者對文化創意相當主動、且有所要求,更有助於私人資金、企業贊助等資本投入,獨立圈子的機會與空間無形中大幅度增多了,誘使新生代藝術家自動自發地投入其中,因而加劇擴散其影響作用。本文作者篩選了一部份相對較有意思的藝術家自主行動,並將其資料加以整理及列於下表【表2】中:

| 年代 |

計劃畫名稱與其內容 |

空間地點 |

| 1991 |

「兩個裝置 (2 Installations):劉庚煜和拉惹沙禮曼 (Raja Shahriman, 1967- )」── 這是一項具有劃時代意義的「跨媒體」的展演計劃,在展覽開幕和展覽期間兩個時段分別進行兩場藝術表演:⑴由劉庚煜與表演者共同呈獻的〈我是誰?〉(Who Am I ? ) 行為表演;及⑵瑪麗安.狄庫魯斯 (Marion D'Cruz) 單

人舞蹈暨即興演出。 |

馬來西亞藝術學院展覽中心 |

| 1992 |

「馬來西亞當代青年藝術家邀請展」(The Malaysian Young Contemporaries: An Invitation Art Exhibition)── 共有26名各族新生代藝術家參與,彼等年齡介於22至35歲之間,展出內容形式不拘,計有版畫、油畫、錄像和裝置等,可說是最早由跨語言、跨領域藝術青年自己動手做的展覽活動之一。 |

吉隆坡樂天購物廣場 |

| 1993 |

MATAHATI(暫譯作「心眼」)藝術家群體成立──以峇佑.烏多摩.冉契京 (Bayu Utomo Radjikin, 1969- )、阿末.福阿特.奧斯曼 (Ahmad Fuad Osman, 1969- )、阿末.蘇克利.默哈末 (Ahmad Sukri Mohammad, 1969- )等人為骨幹成員,他們均為畢業自瑪拉工藝學院純美術系同屆校友。2007年,由其成員共同集資創建了「House ofMATAHATI」(HOM) 藝術家自主空間。 |

(無固定活動地點) |

| 1994 |

「Warbox.Lalang(茅草).Killing Tools:峇佑.烏多摩.冉契京、黃海昌、拉惹沙禮曼.拉惹阿茲汀:裝置、繪畫、雕塑及行為藝術」展演活動──主辦單位為五藝中心 (Five Arts Centre) 14 開幕當晚邀請地下樂隊演唱自身創作的龐克搖滾曲目,以狂歡方式宣告有關展演活動開展 |

國家畫廊創意中心 |

| 1995 |

「皮膚三部曲:一場未來派馬來西亞的視覺表演活動」(Skin Trilogy: A Visual Performance Events on a Futuristic Malaysia)──主辦單位五藝中心、導演克里申.吉邀請辛琳.吉爾 (Symrin Gill, 1959- )、劉庚煜、朱基菲利.尤索夫 (Zulkifli Yusoff, 1962- )、哈斯諾.迦瑪.賽頓 (Hasnol Jamal Saidon, 1965- )、諾.哈寧.凱魯汀 (Nur Hanim Mohd. Khairuddin, 1969- ) 等藝術家就特定文本和場所發想、製作影像和空間裝置。 |

國家畫廊底層展廳 |

| 1997 |

「藍天@半山芭大監獄」(Blue Sky@Pudu Prison Museum)──這是一場長達23小時的活動,由各族群跨語言、跨領域創作者接力呈現的藝術狂歡派對在廢置監獄內舉行,包括以牢房為舞台的單人劇和樂團演出及設置在長廊中的空間裝置等,某些即興表演更引起群眾騷動。 |

吉隆坡半山芭大監獄 |

| 1997 |

R.A.P. 藝術家自主空間正式成立──創建初期以另類藝術空間自居,並在此處舉辦個展、群展及藝術家作品分享會等,如「空間:交流與創作展」(Space[s]: dialogue + exhibition) 等。2006年8月,正式在〈1966年社團法令〉(Societies Act 1966) 下註冊成為合法組織,成功轉型之後的新成員共有15人,包括蔡崇揚、王泰思 (Wong Tay Sy, 1976- ) 及葉紹斌 (Yap Sau Bin, 1974- ) 等。 |

吉隆坡熱水湖新村一棟獨立式民宅 |

| 1998 |

「Apa? Siapa? Kenapa?(暫譯作「何事?何人?為什?」):多媒體視覺藝術展」──此活動乃是Artis Pro Activ (APA) 主辦的「Apa-apa多媒體藝術節」的子計劃之一,為本地創意社群不同世代跨族群、跨語言中介者針對「黑眼圈事件」15 集結起來自我組織的一項展覽活動,藉以宣揚言論和表達自由對於公民社會民主化進程的重要意義。 |

吉隆坡瑟迪亞旺沙(Setia Wangsa) 某私人商業空間 |

| 1999 |

「SPACEKRAFT」藝術家自主空間成立──—創辦成員主要來自視覺藝術界的新生代,包括阿末·福阿特·奧斯曼、蔡崇揚、王泰思、顏祥慶 ((Gan Siong King, 1975-) )、章永佳 ((Chang Yong Chia, 1975-) ) 等人,部分成員與其他藝術家群體或替代空間關係密切。其成立宗旨乃是打造另一個平台,讓年輕又激進的文藝工作者分享、實驗和向公眾展示他們的作品。 |

吉隆坡市中心河堤路(Jalan Benteng)一棟戰前建築三樓 |

形形色色的獨立行動相繼湧現,或許有理由相信,相對於機構主導的活動,發生在獨立圈子的生 實踐更能彰顯豐富生命力、多元創造力以及靈活應變力的品質。在1990年代中期之後,所謂「create your own」的想法在創意社群裡蔚然成風,諸多另類藝術空間接力做了各種應急性、實驗性的多元探索;而晚近十年來,越來越多藝術工作者走向畫廊空間之外的非場地 (non-site) 進行創作或展演,以及大力推展以社區為導向的公共藝術計劃;亦有不少行動主體棄經濟回報於不顧,毅然決然地從事策展、建檔、出版等工作,並以獨立圈子一份子自居。

這些行動主體有幾個特點:(一)社會變遷造成從鄉村到城市乃至從東馬到西馬之間的流動人口大量增加,作為首都的吉隆坡與巴生谷地帶自然成為政經文教之中心,生存空間相對更多更大,因此吸引全國各地文藝青年紛紛移居此地;(二)他/她們大多數來自視覺藝術領域,例如,廣告設計、新媒體、純美術,等等,中間也融入少數擁有音樂、電影或戲劇背景的創作者,甚至像熱愛藝術的社運人士及新聞工作者等;(三)就專業訓練來講,除了接受國內、外大學或學院栽培的畢業生之外,在獨立圈子的活躍份子當中,非科班出身者也不在少數;(四)對這些新生代中介者而言,族

群緊張與矛盾問題漸漸淡化,多語言的跨文化交往方式更是不可逆轉的走向,承認差異 (recognizing differences) 想必也是另一類想像馬來西亞的方式。

七、

從文化再製 (cultural reproduction) 的面向來講,新生代藝術工作者,往往都會依循個人的自由意志、需求或技能──某種程度上其操作策略亦含局限性的──包括特定的社會條件與政治環境之下,去開創一種新類型的文化實踐,而不光是為了反對既有的美學風格與表現方式,所以才拒絕跟前輩同道一起同台合唱「凱旋之歌」。儘管這些強調自由意志、獨立精神 (independent spirit) 的獨立行動,在軟、硬體設施皆缺乏規劃的馬來西亞的而且確地開展、落實、乃至於形成一種可以觀察到的關係網絡,然而,問題在於,獨立圈子這些策略性的操作是否因此強化了行動主體的獨立性,乃至驅使藝文場域變成一個更加動態化的社會空間?

一方面,許多人傾向認為,目前尚存的替代空間,其所面臨的最直接也是最棘手的問題,顯然是缺乏擁有先見之明的投資與贊助,以便支持當代藝術或獨立圈子各種實驗性的另類活動。這些空間採取臨時性或率性而為的自力自救方式,恰恰反映了在地的文化價值和創意表現終究還是處於進寸退尺之中。換言之,中介者的存在處境也令人感到憂心:他們既須想方設法安身立命,又要窮於應對諸多外來影響,亦即,很大程度上仰賴不穩定的工作收入、企業贊助來維持前述的計劃或活動,以及持之以恆地抗拒一般商業誘惑,乃至對於官方制約秉持著批判性的嶄新觀點。

另一方面,根據某些行動主體身歷其境後所做的觀察、判斷、且意識到這個地方並不需要設立太多類似的物理空間,以供作異質性仍不夠顯著的當代藝術實踐之用途,這致使部分中介者也慢慢地把目標轉向以社區和特定場地為基礎的共同計劃 (common project),藉以開拓不同維度的活動類型,並且召喚來自不同社會階層的藝術大眾;打從2002年「秋傑藝術節」(Chow Kit Arts Festival) 社區導向跨媒體展演計劃初露頭角以來至今,似有愈演愈烈之走勢表現。茲列擧兩個形態殊異的獨立行動:

例子(一):公共性的藝術計劃──「讓藝術感動您」

2007年10月27日至11月4日,大約為期逾一週的時間內,「藝術推廣群體」(Kolektif Pembangun Seni) 與合作夥伴馬來亞鐵路公司 (Keretapi Tanah Melayu Berhad),借用此間中環車站、舊火車總站和電動火車車廂等公共空間,共同推出一項計劃名稱為「讓藝術感動您」(Let Arts Move You,簡稱「LAMU」)的展演活動。參與者包括來自卡瑪.薩柏蘭(Kamal Sabran, 1977-;馬來西亞)、朵娜.米蘭妲(Donna

Miranda;菲律賓)、劉威延(Urich Lau, 1975-;馬來西亞/新加坡)、莎.帖瓦(Sa Dewa, 1981-;印尼)等新生代藝術家;而贊助單位計有Arts Network Asia、國家文化與藝術局、Krishen Jit ASTRO Fund、 MATAHATI Art Fund及Ganad Media廣告公司。

「LAMU」的策展團隊由林國榮 (Lim Kok Yoong, 1980- )、魯帕斯.希達朗 (Roopesh Sitharan, 1979- ) 與葉紹斌三人組成,負責整體概念規劃、藝術家徵和作品遴選,至於資金籌集、作品製作、媒體宣傳等環節都另設小組或有專人把關,R.A.P. 則是鄰國藝術家的協調單位。這項公共藝術計劃可以說是獨立圈子與非藝術機構的官商聯營集團的第一次接觸,鐵道公司慷慨提供空間與場所,並且獲得直屬國家文化與藝術部的文化與藝術局撥款給力,同時也非常罕有地得到國內外藝術基金支

持。16

「LAMU」旨在揭露城市生活中充滿動能、活力的面向,同時藉由流動式的平台,讓長期使用公共交通工具、匆匆趕路的乘客們與多樣化、跨媒體的創意想像不期而遇。換個方式來講,它將乘車行為導向非常規化的日常經驗,亦即,消費者在使用公共交通之際,也能夠獲得審美享受,比方說,電動火車車廂內的窗戶、扶手和展示看版等都裝置了數位攝影、特製海報等,或由不同國籍、族群的表演者使用各自擅長的語言在列車行駛中,朗讀諸如喬伊斯 (James Joyce) 的《尤利西斯》(Ulysses) 和毛姆 (W. Somerset Maugham) 的《遠東地區傳說》(Far Eastern Tales) 等文學名著的某個章節,亦有錄像作品分別投射在地下隧道牆面和不斷掠過的電動火車車身外,構成城市生活中難得一見的奇觀。

例子(二):參與式的共同計劃──「搬家計劃」

2010年6月26日,當天日麗風和,逾240名不同年齡、族群、性別及階層的參與者被編成數個小組,花了逾三個小時輪流將一間傳統馬來木製小屋,從起點扛到終點,亦即,吉隆坡表演藝術中心 (Kuala Lumpur Performing Arts Centre, KLPAC),全程將近兩公里長。在整個過程中,引領這支「搬家」隊伍的是全為印度人團員的傳統華人醒獅團、馬來人手鼓隊與小型軍樂團,另外,還有贊助商家樂福派來助興的吉祥物穿梭往來,充滿節慶式的歡樂氣氛,沿途吸引了無數好奇的旁觀者。

「搬家計劃」(Projek Angkat Rumah) 是第三屆「都市景觀」(Urbanscapes)17 藝術節中的一項平行計劃,同時也是熱衷於推動社區藝術的五藝中心成立25週年紀念活動之一,按其性質係屬「參與式」(participatory) 的公共藝術計劃,發起人暨創意總監乃是劉城達 (Liew Seng Tat, 1979- )。劉氏原為本地獨立電影導演的,他意圖跟參與者一起探索和體驗的,一方面,無非就是馬來語「gotong-royong」(意即「相互扶持、分工合作」)的團隊精神,二方面,冀能通過此種非常道地的集體行動,18 喚醒更多人積極地關注、參與、且改善自己寓居的社區或者城市。

小屋子抵達目的地之際,資深藝術工作者黃海昌與劉庚煜兩人也開始為小屋子進行裝飾和美化工作。其內部空間權充一個臨時性的攝影棚,同時備有多套服裝,任由參觀者穿上自拍存念;而屋外的門廊 (verandah) 則轉變成一個開放式的舞台,除了受邀前來獻藝的個人或團體在此接力演出,喜歡唱卡拉OK的民眾也可以上台高歌一曲,還有人朗誦詩歌,哈莉阿姨在台上帶領大家學跳團康舞,臺下眾人跟著她手舞足蹈⋯⋯一直持續至入夜時分,激情充沛的狀態讓人不覺得累,彷彿重新尋獲一種消失已久的嘉年華盛會。

在本地獨立圈子裡,林國榮、魯帕斯.希達朗、葉紹斌與劉城達等人都是典型的「後新經濟政策世代」(post-NEP generation) 的行動主體:他們成長的環境,愈來愈傾向對多元化和差異化的認同,種種有利條件允許彼等與其同輩中介者擺脫了訴諸政治批判或以族群為本位的創意想像,遠大不同黃海昌、劉庚煜或峇佑.烏多摩.冉契京等「後獨立世代」(post-Merdeka generation)的同儕們,相較之下,也沒有太多思想包袱。不難看出,上述兩項公共藝術計劃終究與手段激進的文化干擾或者行動主義沒有關係,反之,它致力於試探藝術體制之外非場地的展演形態、跨國家跨領域藝術家合作關係之可行性,以及傾向美育推廣的意義體現。19

這些具體例子逼使研究者不得不重新反思、制定獨立行動與機構和市場之間的遊戲規則,一來逐漸瓦解了本來分屬於勢不兩立之狀況,也就是說,機構贊助、企業捐款並不能錯置於勞資關係的經濟邏輯,亦即,具有顯著的主宰階級與被宰制階級──抑或壓迫者與被壓迫者──二元論的區別和衝突之上,二來則把這種客觀結構推向不同討論的題旨:獨立圈子也是某種可能空間,在此空間裡,任何文化實踐都應該被允許在符合自主原則 (autonomous principle) 的範圍內創造一種生產性的多樣性解決方式,否則獨立意味了什麼?

八、

有關獨立圈子的解釋框架變換頻仍,令人捉摸不定,似乎只有真正參與其間的中介者能夠確認它的界限所在。歸根結底,主要是因為諸多獨立行動絕大部分傾向於非永續性的藝術計劃與實踐,中介者甚至摒棄了諸如原創性、規範性、永久性等現代主義文化的語言特性,透過另一類方式在中心和邊陲之間穿梭、擺盪。他/她們嚮而往之的奮鬥目標,亦即,藉由自己動手做等應急式、臨時性及實驗性的操作策略,幾乎都讓人無法套用固有的規則、標準乃至典範與之相提並論,更不能以此相同價值理想強加其上。這些擁有差異背景的行動主體也落實了各種合作模式,例如,共同組織藝術團體、共同創建替代空間、共同策劃及執行藝術計劃,等等,莫不是企圖解決從展演空間到活動經費、從策展工作到後援力量等方方面面的有限境況。

另外,基於獨立圈子的變化又多又快,自然也導致任何嘗試對上述「未經說明的狀況」(unspoken condition) 進行詮釋的種種努力變得吃力不討好。澳洲的藝術史研究者米雪兒.安托內特 (Michelle Antoinette 2005 / 2013:209) 博士在其舊作重刊時特地補寫一篇後記,文中提到不少作為分析對象的案例,如「霹靂藝術基金會」(Yayasan Kesenian Perak)、「SPACEKRAFT」、「Reka Art Space」等都先後停止運作,而「House of MATAHATI」如今則已改稱「HOM Art Trans」,況且早就不屬於「MATAHATI」藝術家群體所有了。

再者,獨立圈子的生成原因、構成要素、操作策略等皆非鐵板一塊。有鑒於此,研究者不能漠視其中特有的屬性,換句話說,任何行動目標往往都源自或者取決於個人,亦即,看他/她是否善於察覺和利用場域(或機構)內部永遠存在的縫隙做一點事。

茲擧一個例子:為了面對展覽空間不足的問題,老一輩多以開設和經營畫廊為主20 ,新一代傾向發起類似「無牆也無底座」(Off Walls Off Pedestals, 2002) 或「非那局藝術節」(notthatbalai Arts Festival, 2005) 等藝術交流計劃;前者多數坐落在商業地帶,以方便主宰階級參與,後者則將特定社區/社群和藝術大眾設定為相關活動的目標對象,兩者意圖相近而做法固然有別。另類藝術與其開放、靈活的操作方式使得中介者更有可能棄置了既有的慣例,從而投入符合其自身利益及社會條件的生產實踐。

不僅僅作為一種劃時代的個人標記,批判意識 (critical consciousness)21 使得這些邊緣社群敢於拒絕沉默文化,大家共同組織起來,集體發聲,並且透過種種以自治為基礎的文化鬥爭轉化彼此的現實狀態。進一步言之,批判意識乃是人成為一個主體的過程,它不但表現在人對其人生態度的感知,更引領他/她傾注於踐履對世界的深入瞭解,遂使洞察、揭露社會和政治的諸多矛盾,甚且透過與他者共同學習、對話、抉擇及行動參與了塑造文化甚至改造世界的社會實踐。

因此,中介者從意識覺醒到積極主動,包括從主流文化轉向另類體系的自我決定,亦可歸結為一種批判意識的具體表現;借用黃海昌的說法,自我邊緣化指向了「有所選擇」(by choice) 的邊緣化,反之,則是「無從選擇」(not by choice) 的邊緣化,前者在行動主體本身自我意識下決定從宰制中心逃脫至彼等所屬或能屬之處,它之所以發生,不外乎基於意識形態差異使然。(1996:4) 自我邊緣化並非僅僅為了落實挑戰傳統、反抗權威的位移作用,邊緣化體現在這些中介者身上的乃是一種自力更生的生存狀態。

更確切地 ,獨立圈子的行動主體遠不是有限境況的既得利益者,當諸多中介者做出邊緣化的自我決定,當這些新生代從歷史規範和國家機構那裏自我區分、抽身而出,當他/她們改造了各種共同計劃以及美學實踐的誘惑策略,不安於現狀並置於不確定性與超功利性之間的辯證關係之中,彼等終於解去了限定他/她們自由行動的障礙,況且還間接地驅策一個多元論述空間準備就緒。

惟,這不是宣稱藝文場域的鬥爭已經告一段落,所有行動主體都完成了歷史任務,以及贏得絕對自由──獨立了。統治集團不肯放棄權力,而另類體系又自外於權力中心,弔詭的是,這些獨立行動既不想抗拒、也無法融入傳統意義上的生產模式,看來這場遊戲終將延續下去!即便是眾人解除了類似魔咒般的國家神話之威脅,迫使單一化的權威敘事亦需適時地再檢驗,並且導致主流機構與主宰階級釋放出更多的論述空間,譬如像媒體報導以及研究出版等,然而中介者卻不能輕言罷休,甚至還必須不厭其煩地張揚獨立精神與其重要性。

總之,藝文場域並非只是創造合乎社會主流與統治階級美學認知的場所,在當代藝術世界這裡,任何差異化的經驗以及革命性的實踐確實都比較容易引起關注或者獲得支持──對獨立的要求亦即是對民主之欲求!惟,處於對立面的機構和市場不會就此消失:在藝文場域裡面仍舊充滿衝突、挑戰或機遇,任何人都無法洞悉關於中心/邊陲及正統/異端的解構、重構工作即將在某月某日宣告停止──壓根兒就不必多此一舉。