一、前言

由大都會藝術博物館的服裝藝術部(Costume Institute,以下簡稱CI),和亞洲部 (Asian Department) 合辦,主題結合電影、時尚、藝術三者的「中國:鏡花水月」(China: through the Looking Glass) 展,在2014年5月開展以來受到極大的歡迎與討論。原訂8月16日結束的展期,延長到9月初。本展共吸引了815,992參觀人數,是大都會藝術博物館開館以來,參觀人數排名第五的展覽,更是參觀人數最多的時尚展,打破了2011年紀念亞歷山大・麥坤的「野性美」展 (Savage Beauty) 661,509參觀人數的紀錄 (The Metropolitan Museum of Art 2015)。

「中國:鏡花水月」展是為了慶祝大都會博物館亞洲門成立一百週年的展覽,最初和 CI 合作之時,展場原只計劃設在安娜・溫特服裝藝術中心 (Anna Wintour Costume Center) 的兩個展廳,以及三個中國藝術展廳。籌畫過程中,隨著規模擴大,到最後博物館二樓原來的中國藝術共14個展廳全部用上,展覽面積共計30,000平方英尺,幾乎是往常春季特展的三倍之多,比之前「野性美」大展的場地,也多出一倍 (Associated Press 2015)。

本展展場之華麗、作品之豐富,和過去相關的中國服飾展示中,將服飾作品當作物件 (object-based) 的展示與呈現方式,全然不同。作者兩次參觀本展,不時聽見身旁觀眾發出 「Wow」、「Amazing」的讚嘆詞。類似的讚美,也不斷地出現在推特、臉書兩大社群媒體的發文中;Instagram、Pinterest 社群平台的照片、圖片上傳,更展現展場的視覺豐富性。

展覽落幕前,紐約時報一篇報導說,從所有客觀的角度來看,這是大都會藝術博物館最成功的時尚展 (Friedman 2015)。在媒體與大眾一片熱烈讚美之下,本文企圖了解,本展如何造就了特殊的視覺經驗?同時,在展覽呈現之外,本文也試圖了解館方如何宣傳溝通此展,又如何和私部門合作?在博物館和私部門合作中,帶出了什麼樣的博物館倫理討論議題?最後,本文就媒體與觀眾對本展提出的質疑,提出討論,期望了解一片掌聲以外,所發出的不同聲音,並試圖了解,這些不同的聲音,提供的討論與思辨空間。

為了討論上述相互關聯的議題,本文在展覽的描寫與討論上,主要的研究方法,為展場觀察筆記,並參考網站、展覽圖錄等資料。本文先透過博物館官網,對展覽主題初步掌握,再兩度實地於展場觀察,以了解策展理念與視覺經驗,並且開放式地觀察觀眾在展場的行動。研究過程中,本文盡可能地搜集與本展直接相關的媒體報導,以及官網、新聞稿沒有說明的資料。接著,本文從上述資料,進一步搜尋其他展覽與相關活動,以試圖理解本展、以及博物館時尚展呈現的脈絡。

由於本展的預展、慈善晚會、以及展覽本身受到中國媒體的高度關注,因此本文在理解媒體、觀眾對本展的負面評論上,主要集中在中國媒體、網路觀眾的反應。本文除了檢視博物館微博官網,並透過百度搜尋引擎、澎湃網等平台,尋找並過濾報導、評論,刪除相似性高者,得出數篇觀點不同的回應。未列入港、台等其他華人地區中文媒體的原因,是因為本展的定位:首先,大都會藝術博物館對本展的新聞發佈會和預展均在北京。其次,本展的與華人地區的合作機構為北京故宮博物院等中國博物館機構為主。再其次,大都會藝術博物館中國藝術部自2013年開始有微博官網,對中國讀者宣傳;其中貼文雖以該館的中國藝術為主,但是也包括對博物館其他展覽與收藏的介紹。

本文蒐集的資料來源,大致分成兩類,第一類是博物館各式官方資料——包括官網網站、出版品、臉書、Pinterest、Instagram、Youtube等平台的資料。第二類資料來自媒體報導與評論。策展人的策展理念、展覽與活動等資訊,透過以上資料的蒐集,均已符合研究所需,因此本文並未進行訪談,或是使用博物館檔案。同時,第二類資料在引用上,本文所引的作者,多出自老牌媒體,尚不至於妨礙資料的真實性。在文獻的參考與引用,主要也分成兩個方向,然而這兩個方向並不互斥。第一是博物館時尚展的文獻參考;第二,關於博物館和私部門的互動,以及討論展覽可能有的利益衝突的倫理面向,則出於博物館研究的相關書籍、期刊以及媒體討論。

二、策展理念

「中國:鏡花水月」展為CI策展人安德魯・波頓 (Andrew Bolton) 策展,王家衛擔任藝術總監 (Art director),與搭檔張叔平負責影片和音樂。根據展覽網站的說明,本展旨在從服裝、繪畫、瓷器、藝術和電影等方面,探索中國美學對西方時尚的影響,以及西方對中國的想像。展覽專冊的內文,除了主要贊助者雅虎、博物館館長例行的文章,以及王家衛、亞洲部負責人何慕文 (Michael Hearn)的短文,主要有本展策展人波頓、CI總策展人哈洛德・科達 (Harold Koda) 的文章,以及分別來自文化研究、服飾、電影領域學者的專文。

波頓所撰文章 “Toward an Aesthetic of Surfaces” (Bolton 2015),以及亞當・給茲 (Adam Geczy) 所撰 “A Chamber of Whispers” 一文 (Geczy 2015),針對東方主義再行討論,部分呼應了大都會藝術博物館在1994年的「東方主義」(Orientalism) 展覽專冊中和中國有關的內容。「東方主義」展由當時首席展人理查・馬丁 (Richard Martin)、和當時擔任副手的科達策畫,所涵蓋的「東方」,在範圍上,除了中國,還有印度、日本、中東和近東、東南亞。從1994年該展的展覽專冊可知,策展人所討論的東方主義,並不包括薩依德 (Edward Said) 的東方主義,純粹是東方文化元素對西方服飾的影響,而且並未納入許多當代時尚設計的作品。波頓認為時尚設計領域和文化研究不同的是,在薩依德東方主義的脈絡之下,強調的是政治面;而且西方之於東方,是一種壓制、從屬關係。但是在西方設計師創作時,面對東方文化元素,這樣的關係並不存在。或者說,東方與西方在時尚設計上,並非二元對立的關係。一則時尚設計多數強調擷取表面元素,不具備政治意涵;二則時尚設計師從取材東方元素,納入設計,透過諸多的自由聯想,不斷地重新組合,產生各種不同的敘事空間,並且令東、西方既有的心理距離,得以縮短。或是,如同給茲於上述展覽專冊的撰文所說,這種時尚的展現,屬於穿越式東方主義 (trans-orientalism)。策展人且在在強調,這是個充滿對中國幻想 (fantasy)、浪漫想像的展覽,其中東、西方沒有位階之分。

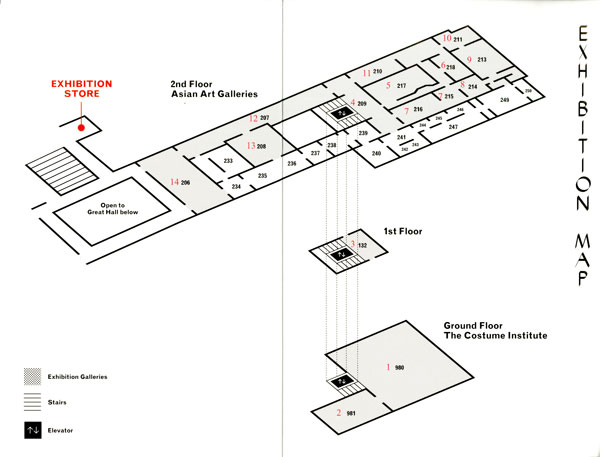

在展覽主題分類上,策展人採用對於中國時尚的三個傳統分期(清朝宮廷服飾、民國的旗袍、新中國的中山裝),處理展覽的第一部份。展覽的第二部分則是用羅蘭・巴特的符號學,以「符號的帝國」(Empire of Signs) 為總稱,其下再以多種主題分出不同的展廳:計有「黃柳霜」、「水中月」、「明式家具」、「外銷絲綢」、「書法」、「青花瓷」、「香水」、「聖羅蘭鴉片香水和中國風」、「古代中國」、「郭培」、「武俠」等共計11個展廳(圖1)。1

本展的中英文名稱——「中國:鏡花水月」、“China: through the looking glass” —— 看似相當契合。中文名稱以鏡中花、水中月,講一個虛幻 (illusionary)的意象;英文名稱來自童話故事「愛麗絲鏡中奇遇」(“Through the Looking-Glass, and What Alice Found There”,1871年出版)的書名。此書為《愛麗絲夢遊仙境》(Alice’s Adventures in Wonderland,1865年出版)的續集,講的是愛麗絲透過一面鏡子 (looking glass),掉入了一個虛構的奇幻世界 (fantasy world)。愛麗絲鏡中奇遇,是透過「不真實」展開一個全然不同的敘事空間。對照中文名稱「鏡花水月」因為不真實而有的短暫 (ephemeral)、虛幻 (illusionary) 概念,兩者並不相同——短暫是時間面向的形容,虛幻是感知上相對於真實的形容;但是愛麗絲童話中的奇幻世界,指的是由透過想像的虛構世界,且這個虛構的世界有某些奇幻元素。然而,策展理念的巧妙之處,在於它包括了展現中國文化元素成就西方時尚的奇幻世界,以及時尚本身的短暫性,也就是兼容了中文名稱「鏡花水月」和英文名稱「愛麗絲鏡中奇遇」兩者背後的意涵。

|

圖 1

|

圖 1 鏡花水月展場平面圖,紅色數字為展廳編號

三、展場設計

本展14個展廳,是從位於地面層的安娜・溫特服裝藝術中心開始。此部分共有兩個展廳,一是以清朝宮廷服飾 (Manchu Robe) 為主的展廳,另一以旗袍為主。這兩個展間空間本來就不大,放入為數眾多的展品、螢幕裝置,加上觀眾眾多,顯得極為熱鬧、但侷促。在清代服飾為主的展區(原981展廳),由兩道螢幕牆、一共四面螢幕,隔出三條走道;螢幕剪輯的電影畫面,來自導演貝托魯奇 (Bernardo Bertolucci) 的《末代皇帝》(The Last Emperor)。兩旁的走道,也就是和電影螢幕牆面對的,的是清代服飾,以及設計師以清朝宮廷服飾為靈感設計的各式時尚作品。中間的走道形成「隧道」,「隧道」的盡頭,展示的是借自北平故宮、溥儀四歲登基時穿的龍袍(圖2)。本區光源以電影影像為主,展區基本色調黑暗。但是,因為影片顏色非常鮮豔,牆面有許多不同角度的圓形鏡子反射,加上牆面與展示台座,多使用反射的黑色鏡面壓克力作為材料,造成特殊的視覺效果(圖3)。

|

|

圖 2

|

圖 3

|

圖 2 以《末代皇帝》電影牆面隔出的走道

圖 3 以《末代皇帝》電影牆面隔出的走道

上述設計營造出的觀眾所說 「wow」、 「amazing」 視覺經驗,是過去以中國為主題的時尚展、藝術展未曾發生過的。影片中人物與色彩顏色的流動影像,反射在鏡面壓克力牆面與鏡面上,再加上原有的作品,以及原有作品反射在壓克力、鏡面的影像,豐富了、甚至擾亂了觀看作品的氛圍。同時,牆面上不同角度的圓型鏡子,據策展人表示,設計靈感是來自丹麥藝術家耶普・漢恩 (Jeppe Hein) 的圓形鏡面裝置藝術。2 不同角度的反射,更增加了視覺上的炫幻效果。如此的設計,正如展場名稱所謂,透過鏡子 (through the looking glass) 此一媒介,以宮廷服飾為靈感,產生各式的聯想,並且直接擷取所見到的元素。

剪輯的電影畫面顯然在展廳扮演重要的角色。觀眾面對這些服飾作品時,因《末代皇帝》紫禁城中宮殿間的廣場、宮殿中的場景而有的東方想像,透過視覺、聽覺經驗的傳遞,使得觀看的經驗得以擴張、延展。而且,這種觀看經驗的延展是雙向的:電影的經驗,足以延展至清室的宮廷服飾,以及西方時尚設計作品;西方時尚作品與宮廷服飾的觀看經驗,又可以移轉、延展至電影的畫面與情節中。本區觀眾,穿梭在三個走道之間,除了不停地拍作品之外,更吸引許多觀眾以電影螢幕牆為背景,做出各種自拍姿勢,有些進而分享在社群媒體中。

同時,貫穿整個展場,每件作品都配以專門的頭飾設計。雖然,此種展現方式,之前已經出現在 "Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations"(簡稱「不可能的對話」)、「野性美」等展覽中,但是這是中國相關的時尚展少見者。本展設計頭飾者為英國帽飾設計師史蒂芬・瓊斯 (Stephen Jones),之前已與CI合作過「不可能的對話」展。此區,瓊斯根據龍袍上的十二章紋,設計了12個頭飾,將十二章紋的象徵意義轉譯成雕塑形式,延展在人台的頭部。轉譯過程中,關於服飾的傳統討論,也因此發生轉變。

地下室的另一展廳,以旗袍為主。展廳中央是大型投影螢幕,其中有電影中的旗袍場景,螢幕兩側,陳列了面向中央螢幕的透明壓克力展櫃,展櫃中為旗袍。這些旗袍掛得稍高,令觀眾以仰角觀看,接著讓視線往螢幕集中,產生連成一氣的視覺經驗。此一設計,來自好萊塢大片「星際穿越」、「黑暗騎士」的美術指導 (production designer) 內森・克羅力 (Nathan Crowley) 之手。克羅力之前參與過三檔時尚展的設計——包括「超級英雄:時尚與幻想」(“Superheroes: Fashion and Fantasy”,2008年展出)、「美國女性:打造國家身份」(“American Woman Fashioning a National Identity”,2010年展出)、「不可能的對話」展(2012年展出)3,對於將博物館展場營造出電影畫面的效果,並不陌生。這次他將王家衛、張叔平剪輯出充滿壓抑情慾的影片——包括電影「花樣年華」中穿著多款旗袍的張曼玉和梁朝偉對戲,以及「愛神」中飾演旗袍師傅的張震為鞏俐量身的畫面,和兩旁的旗袍展品搭配,和前面清朝宮廷服飾的展區一樣,產生出相互參照的效果(圖4、圖5)。

|

|

圖 4

|

圖 5

|

圖 4 以旗袍為主題的展廳中,剪輯自電影《花樣年華》的畫面

圖 5 以旗袍為主題的展廳中,剪輯自電影《愛神》的畫面

電影在地面層的兩個展廳,以及其他展廳,扮演了兩種角色:(1) 協商的角色——它接起傳統的中國服飾與西方時尚;(2 ) 剪輯過後的影片本身的獨立地位。和其他展覽不一樣是,電影產生的視覺張力,與服飾本身一樣重要。精心剪輯的畫面,不論是之後在「武俠」展廳中的時尚、中國服裝展示,或是舊時代穿著旗袍的女性展示身體的意象、以及身體在空間中移動的姿態,均是如此。然而,展覽中剪輯的電影,它們的存在,並不是複製觀眾進電影院的經驗——黑暗中坐在螢幕前、期待劇情,而是讓觀眾在不同的服飾作品、螢幕間移動,經驗電影中的中國服飾、身體提供的視覺與美學意象,觀看實際展示的中國服飾、以及受中國元素影響的西方作品。

將電影、劇場元素——空間、演員、觀眾、劇情、特殊呈現手法,納入展覽,一直是藝術服飾部總策展人科達和本展策展人波頓偏好的展示手法。科達是大都會藝術博物館服飾藝術部繼顧問黛安娜・弗里蘭 (Diana Vreeland)、理查・馬丁之後的策展人,接掌CI之後,手下策劃的多項展覽都走納入電影、劇場設計元素的展示路線——例如較早、2004年的「危險關係:十八世紀時尚與家具」展(“Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the Eighteenth Century”),2006年的「英國熱:英國時尚的傳統與反叛」(“Tradition and Transgression in British Fashion”) 均用過。科達和波頓近年策劃的「野性美」與「不可能的對話」展等,更加強化電影與劇場元素的重要性。波頓於2016年接班,成為CI 部門的總策展人,預計將會持續強化電影、劇場、數位科技技術在時尚展覽中的地位 (Pogrebin & Trebay 2015)。

展覽從地面層的兩個展間開始,由樓梯銜接至一樓、二樓展區。一樓的展區,借用博物館埃及藝術展區的一個展廳(原132展廳),呈現1949年中共建國之後、以中山裝 (Mao suit) 為主題的設計。此部分也將影片放在中央的位置,兩旁搭配時裝,展區以代表共產黨的紅色呈現(圖6)。

二樓展區包含本展第二部分「符號帝國」的所有展廳,如稍早所提,共有11個主題展廳。數個展廳的設計靈感,來自雕塑家詹姆斯・特瑞爾 (James Turrell)「燈箱」一般的作品。特瑞爾善於處理燈光與空間的關係,有許多作品是將顏色不同的燈箱置於性質不同的空間中,產生低限 (minimal)、詩意、或是類宗教性的效果。4 如特瑞爾作品般、紅、黃、紫等各色「燈箱」,成為此部分數個展廳的背景牆面——例如「香水」、「青花」、「外銷絲綢」、「書法」區的牆面處理。放在這些展廳牆面的物件,先置入黑色的開放式展櫃後,再將黑色展櫃嵌入燈箱內,然後再用透明壓克力封住、保護展品(圖7)。如此的展示設計,一方面產生特瑞爾作品的效果,一方面納入黑色展示盒子中的青花、服飾等,再搭配以陳列服飾的其他展示方式,產生一種超乎日常生活所見、也不同於傳統中國藝術文物展示的視覺經驗。

|

|

圖 6

|

圖 7

|

圖 6 以中山裝為設計主題的展廳

圖 7 靈感取自藝術家特瑞爾作品的展櫃設計

大都會藝術博物館同時將中國展廳中著名的亞斯特蘇州庭園 (Astor Court),以及明式庭園 (Ming Court),當作展示時尚的舞台佈景,成為加利亞諾 (Galliano) 和范倫鐵諾 (Valentino) 作品的主題區,將原來展廳疊上一層新的意義。其中加利亞諾所在的亞斯特蘇州庭園,以「水中月」(Moon in Water) 為主題(靈感取材自京戲、日本歌舞伎的加利亞諾作品、以及原有的蘇州園林造景),將一個月亮裝置懸吊在上空,並且把該展廳的地面做反射處理,讓月亮在地面上形成倒影(圖8)。相較之下,范倫鐵諾主題所在的明式庭園,比較「安靜」,雖然也有明亮的紅色作為背景顏色,但是人物採靜態的坐姿、缺少「水中月」展廳的戲劇效果。

展覽的「古代中國」、「郭培」、「武俠」展廳,則是將時尚作品和大都會藝術博物館的中國藝術收藏,以不同的方式並陳。「古代中國」展廳中,時尚作品和的取材元素放在一起,直接參照。例如,中國設計師郭培的金色禮服作品,其設計靈感取自蓮花樣式,置於佛教雕塑展間的正中央舞台,極為光艷華麗,與四周靠著三面牆而立的佛教雕刻收藏,一放一收,形成對比(圖9)。

|

|

圖 8

|

圖 9

|

圖 8 「水中月」展廳

圖 9 郭培作品和典藏佛教雕塑作品的搭配

在博物館二樓中國區最大的展廳、也就是賽克勒廳(Sackler Room,206展廳),為本展的「武俠」展廳,為本展製造另一個高潮。館方以眾多的壓克力光柱代表竹林,搭了一座大型竹林舞台,竹林中置入穿著時尚作品的人台。展廳的牆面上端,懸掛極大的投影螢幕,播放武俠電影畫片(諸如胡錦、章子怡飛躍、穿梭於竹林中,服飾與裙帶在空中翻飛的模樣)、宮廷場景中的各式服飾。觀眾於是在大型的佛教壁畫、石雕與竹林裝置之間穿梭、停留,觀看王家衛剪輯自「俠女」、「十面埋伏」的作品,並不停地取景拍照與自拍(圖10、圖11)。

|

|

圖 10

|

圖 11

|

圖 10 「武俠」展廳一

圖 11 「武俠」展廳二

在設計上,本展設想讓每個展間、甚至陳列櫃,其中的單一或是一組作品,都是一個情境、或是一個獨立空間。例如,在以20世紀早期的美國華裔女演員「黃柳霜」為名的「Anna May Wong」展廳,保護時尚作品的透明壓克力的頂端,加入投影影像與照片,等於將視線往上延伸,展示物件也透過人物影像加深其生動性(圖12、圖13)。

除了上述對展廳的個別描述與討論,作者觀察展場發現,凡是有大螢幕、或舞台、劇場般的展廳,經常先吸引觀眾停留。此外,大螢幕的影片畫面多數非常吸引人,多數觀眾會因此停留久一點,接著再繼續看展出的時尚作品。或是,時尚作品本身非常吸引人的時候(例如郭培的作品),也會吸引觀眾順道參觀這些作品旁邊的藝術品。影片、時尚作品、藝術品著實在本展達到相互參照的作用。再加上觀看這些作品時,不需要背景知識,且展場文字也簡明扼要,──不像一般博物館的中國藝術文物展示,多只能吸引對中國文化有興趣的觀眾──,完全沒有負擔,而且可以得到愉悅的視覺經驗。展覽完畢,還可以買一本充滿中國風、印刷精美的展覽圖錄,作為深度學習或是到此一遊的紀念……。

顯然,對策展人而言,他們了解當今一般大眾已經有認識時尚的多重管道(例如透過服裝藝術雜誌、部落格等),因此必須提供一種到現場才可以取得的觀看經驗。一篇報導討論波頓如何領導CI時,該作者用迪士尼旗下「幻想工程」(Imagineering) 公司的名稱,比擬波頓在大都會策劃時尚展的手法,是一種「幻想工程的展示術」(Imagineering showmanship)(Pogrebin & Trebay 2015)。

作為大都會藝術博物館的本展呈現,被比擬為迪士尼旗下公司的設計,似乎有向娛樂產業、主題樂園式的展覽設計靠攏的嫌疑,似非讚美之詞。但是,從弗里蘭於1972年成為 CI 的特別顧問以來,可看出本展以及 CI 多數的展覽,是繼承她建立了CI以強調視覺經驗為主的展示傳統。5

時尚媒體出身的弗里蘭由當時的館長湯姆士・侯文 (Thomas Hoving) 所聘,於1972年加入大都會藝術博物館,而侯文正是開啟博物館超級大展之風的館長。館長希望她的加入,能讓博物館和當代生活產生關聯,因而改變CI。但是,也因她的加入,讓 「犧牲展覽的嚴謹、學術性,而走娛樂、劇場風格」的路線受到質疑 (Koda & Glasscock 2014: 27)。6 然而,博物館的年度慈善募款餐會,也是因為透弗里蘭的使力,開始帶入重要政商人士、社交圈、時尚名流,將餐會從一個不起眼的單純時尚圈募款活動,而轉變成博物館年度慈善盛會 (J. Taylor 1989)。7 弗里蘭的後繼者,除了繼承了弗里蘭的風格,也適時補充展覽的研究面向。8

之後科達續任主策展人,他和波頓兩人的合作,將學術研究和電影效果融入展示,其中更以「野性美」的轟動,達到展示巔峰。雖然CI的觀念論述,無法直接呈現在展場的視覺呈現中,但是,透過博物館充分利用各類社群網站,並以官方網站作為溝通管道的輔助下,再配合諸多展覽圖錄中的研究論文呈現,觀眾仍可以進一步接觸較為深層的討論。

展覽從頭到尾強調、呈現的中國,不是真正的中國,而是西方想像的中國。用「想像」(imagination) 當作「免死金牌」,迴避處理「什麼才是真的中國」的議題,因此「深度理解中國」也不在討論中。然而,以想像作為策展概念,貫穿全場,是否是有簡化 (simplified) 或是化約 (reductionist) 策展概念的危險?本文認為,雖然「想像」分離了「真實」(What is real),但是「想像」此一概念的本身,仍有其廣度、深度與複雜性,端視這些特性,如何在展覽中呈現。

也就是說,這不是一個對於中國時尚本身的研究,而是時尚設計師參考中國的元素,「各自表述」的視覺呈現。誠然,如果從藝術史的角度出發,策展者通常會針對主要展品,說明創作者如何受到中國元素的影響,並將這種過程的說明,當作知識的傳遞。9 但是本展,只有在聖羅蘭鴉片香水展廳,有除了鴉片香水瓶身之外,還同時展示香水瓶的設計稿、廣告等宣傳,讓觀眾得以了解創作者抽取中國元素設計的過程;在其他的展廳裡,則看不到相關說明的軌跡。

此外,嚴格地說,在本展強調視覺經驗下,導致部分展廳的光線處理,犧牲了文字此一溝通媒介。例如,地下一層的兩個展廳,雖然精心設計了視覺經驗的密集刺激,但是,這兩個展廳的照明基本上都是暗沉的,在這樣的光線限制下,非常不利文字閱讀,而且具反光的壓克力牆面,也會造成閱讀作品說明時的干擾。第二展廳展示旗袍的壓克力展櫃,其上的貼字也因為光線昏暗,閱讀上並不容易。其他展廳也是用最少的文字,標示作品說明。這種用最少文字說明展覽、但是花很多心思營造展覽視覺效果的手法,可見於瓦萊麗・斯蒂爾 (Valery Steele) 評論波頓所策的「野性美」展時所提出的質疑 (Steele 2013)。

或許,從強調本展應提供較多說明的角度,我們可能會提問:呈現創作過程以及創造華麗的觀看經驗,兩者究竟有沒有辦法並存?首先,因為展出作品的規模,本展用了比平常春季特展三倍大場地的展示面積,如要再增加其他和創作有關的設計或說明,勢必要犧牲作品的展示空間。10 同時,時尚設計作品的創作過程,依賴大量圖稿,純粹以文字說明創作過程,勢必無法達到理想的效果。但是,以文字說明又幾乎是在不犧牲其他作品的空間之下,唯一可行的做法。因此,退而求其次,展覽也許可以另闢類似參考區 (study area) 的輔助空間,利用數位媒體、或影片的方式,說明設計師相關的構思、創作過程。這可能是不犧牲現有作品展示的視覺強度下,在現場補足本展遭批評成深度不足的方法。

|

|

圖 12

|

圖 13

|

圖 12 「黃柳霜」展廳一

圖 13 「黃柳霜」展廳二

四、博物館時尚展

回溯博物館時尚展,早期有安德森 (F. Anderson 2000) 的討論,近十年以來,不少相相關討論出現在《時尚理論》 (Fashion Theory) 為主的期刊;其中,斯蒂爾 (2008) 的討論,大致納入了時尚展的諸多議題,可為代表。安德森在“Museums as Fashion Media”一文指出,過去,時尚經常被歸類在娛樂層面,以及傳統對於時尚的負面印象(例如虛華浮誇),因此無法進入像博物館一樣的「大雅之堂」。但是在諸多的負面印象之外,時尚作品的呈現的美學元素,以及設計師創作過程,在根本上與藝術創作並無不同。透過3個案例的深入討論,安德森認為1990年代的英國,已經出現超出傳統、純粹將服飾當成物件展示的時尚展,在觀念、跨領域上,納入不同的關注元素,並且討論身體、圖像 (images) 在時尚展覽中的重要性。斯蒂爾在“Museum Quality: The Rise of the Fashion Exhibition”一文中,將英美為主的重要博物館時尚展,做了回顧,也同時強調時尚在本質上與商業、金錢、權力緊密的關係,凸顯出和一般博物館展覽相較,博物館時尚展與商業、金錢、權力有更為複雜的關聯性。2014年 Fashion and Museums: Theory and Practice一書出版,其中收錄梅爾西奧 (M. R. Melchior 2014) 的討論,更直接指出,因為時尚本身、以及博物館時尚展的複雜性,更需要另外以「時尚博物館學」(fashion museology) 正視、討論其中的關係。

時尚博物館學是將屬於大眾文化的時尚,納入博物館研究與實務的討論中。11梅爾西奧 (2014) 指出,時尚作為大眾文化,被納入博物館的討論,和以英國社會環境(的變化)為背景,由彼得・菲果 (Peter Vergo) 所主編「新博物館學」一書中所討論的新博物館學相較,不同之處在於新博物館學並不是以大眾文化為出發點,而是對於傳統博物館學的呼應。但是它和新博物館學存在的相同點,都是廣納更多的大眾、多元聲音,令博物館和當代社會有更直接、緊密的連結。其次,不同於衣著相關的博物館學 (dress museology),時尚博物館學比較不關心衣著的收藏,反而是關注衣著的展示。衣著的收藏,比較屬於博物館後台的工作,而且收藏耗費財力。但是,衣著的展示,比較著重於展覽的呈現,不僅可以吸引媒體目光,且得到大眾的注目。換言之,時尚博物館學起始於衣著 (dress),並延伸到時尚產業相關的活動與討論。此外,時尚展強調視覺表現,在表現上如同表演,而且經常和商業夥伴(包括投資者、贊助者、以及時尚品牌開發者)合作 (Melchior 2014: 12)。但是,時尚博物館學的危險之處,也正是在於時尚展覽與時尚公司、媒體的緊密連結——如何在其中保持平衡,將是需要持續探討的議題。

博物館時尚展是學術研究、博物館、時尚產業三者,以不同程度結合的呈現,而且此三者之間互相關聯。限於篇幅,本文無法深入討論時尚在文化研究的向度(例如時尚之於身體/自我、性、性別、次文化等主題的討論);不過,在文化研究、物質文化研究等領域開展以來,「身體」首先在時尚討論中取得重要地位,服飾本身作為物件,延展到身體,而身體又可以放在有形或是無形的空間中討論,強化時尚研究本身的縱深與廣度。例如,斯蒂爾以研究物質文化、文化史的方向,說明研究、展示時尚的方法。其中研究的面向,除了物件(衣著)本身的研究,還包括衣著的向內發展,討論衣著與身體的關係;以及從衣著向外發展,討論所處的環境的政治、經濟、社會分析 (Steele 1998)。12

由於上述關於時尚的學術研究,漸漸和博物館展覽接合,加上時尚公司、時尚媒體,以不同形式參與博物館時尚展覽的策展,因此,使得博物館時尚展,有更多的展示形式與討論空間。再者,由於當今跨領域、跨產業之間的學習、刺激與結合,博物館時尚展自本世紀以來即在歐美的博物館,甚受歡迎。特別是由CI、維多利亞與亞伯特博物館(Victoria and Albert Museum,簡稱V&A)引領的時尚超級大展,近年不斷地成為話題,受大眾歡迎的程度可說達到巔峰。

2008年 《時尚理論》 第一期內容,出版了關於博物館時尚展專題討論,算是討論博物館時尚展最為全面的文獻。13 2014年出版,由茱迪思・克拉克(Judith Clark)、愛美・迪 ・拉・黑 (Amy de la Hay)、傑佛瑞・侯斯里 (Jeffrey Horsley) 三人合著的Exhibiting Fashion: before and after 1971一書,列出1971年之後的重要博物館時尚展,為數甚多。其中,在2011、2012年,每年都有4、50檔之多 (Clark et al. 2014: 232-233; 238-239) 。不過,作者納入的博物館,是以北美、歐陸、紐澳為主,其他地區,則以京都的服飾文化研究中心 (Kyoto Costume Institute) 策劃的展,較受矚目。14

當然「鏡花水月」展是屬於時尚超級大展,而博物館時尚展中,亦有非超級大展者,像是擔任紐約流行設計學院博物館(Museum at Fashion Institute of Technology,簡稱 MFIT)館長斯蒂爾策的展,比利時安特衛普 (Antwerp) 時尚博物館(Mode Museum,簡稱 MoMU)的展覽,以及深受時尚策展界推崇的獨立策展人茱迪思・克拉克策的展,15都不是走超級大展的路線,但是仍受到好評。V&A 除了時尚超級大展之外,也有諸多實驗性質的時尚展。以超級大展規模操作時尚展,和不走超級大展路線、甚至是專走小眾路線、觀念性的時尚展,兩者其實都有各自的意義與價值。因為,從博物館觀眾的角度看,正如同不同的觀眾,對博物館會有不同的期待,不同的觀眾對於時尚展也會有不同的期待。有些人覺得時尚展應該要走寓教於樂 (fun and educational) 的路線,有些人則覺得應該要在時尚展中加深社會、藝術的討論 (Steele 1998)。在光譜的兩端找到平衡,雖然確實是最理想的狀況,但是實務操作上,目前案例所見,除了「野性美」展等少數例外,16大致仍是叫好或叫座,無法兼得的情況。

此外,歐美博物館的時尚展,與不同領域的藝術表現形式結合——例如時尚與超現實主義、攝影、繪畫、都會空間等連結的作法,已相當普遍。時尚和藝術結合,主要著眼於藝術在傳統上屬於菁英文化 (high culture) 的範疇,從商業利益的算計上來看,可以提升時尚作品成為菁英文化的領域,間接提高展出作品與品牌在市場上的價值。從文化經驗、策展發展面向來看,則可互相刺激,擴大對話。2012年,迪奧 (Christian Dior) 在聖彼得堡普希金美術館 (The Pushkin Museum of Fine Arts) 舉辦的展覽,便使時尚作品和大量的畫作並陳;2013年,大都會藝術博物館「印象畫派、時尚和現代性」(“Impressionism, Fashion, and Modernity” ) 展,就展現時尚被提升到與繪畫相當的層次。2012年,維多利亞與亞伯特博物館推出的「好萊塢時尚展」(“Hollywood Costume”),重現出現在電影中的經典時尚,不但造成潮湧的參觀人數,在展示設計上,也甚獲好評。

除了文前提及大都會藝術博物館在1994年舉辦的「東方主義」時尚展,該部門在1980年即有由弗里蘭擔任顧問,由CI所策辦的「清朝龍」展(“Manchu Dragon: Costumes of China—the Ch’ing Dynasty”),是更早期的中國服飾展。時尚界出身的弗里蘭策劃該展時,不遵守以藝術史呈現展覽方式,而是加入時尚雜誌特具的光鮮亮麗的元素(例如在作品旁邊放孔雀標本,或是用竹子架起服飾)17,並且和聖羅蘭鴉片香水混搭,故遭致批評(Steele 2008)。1999年,紐約流行設計學院博物館舉辦、由斯蒂爾策劃的「中國潮」展 (“China Chic”) (Steele & Major 1999),深刻討論了清朝服飾、旗袍、中山裝 (Mao suit) 沿革,該展專冊的諸多討論,顯然影響了「鏡花水月」的分類與呈現。

五、館方的操作策略

鏡花水月展在宣傳、媒體操作的方式上,除了專屬的慈善晚會「Met Gala」(又稱Met Ball)是搭配春季時尚展的固定計畫之外,其他方式和博物館的其他大展大致相同。官網的展覽專頁除了圖文介紹之外,還有展廳介紹、策展人的介紹展覽的影片 Youtube、社群媒體專頁等。臉書、Instagram、推特、Pinterest、中國的新浪微博的專頁宣傳,都是大都會藝術博物館在宣傳大型展覽時,網路宣傳的基本配備。從 Instagram、Pinterest的上傳照片,可知有《末代皇帝》電影畫面的展廳、武俠展廳、以及郭培金色禮服展廳,最受歡迎。凡是有舞台、華麗效果的展示所在,都是攝影鏡頭,即視覺聚焦之處。

當然,雖然本展在宣傳、媒體上的操作方式,在過去都已經使用過18,但是本次規模更為盛大。此展開展4個月之前,先在北京故宮的建福宮舉行預展和媒體發表會,除了總策展人波頓、亞洲部主任何慕文之外,安娜・溫特、王家衛和美國駐中國大使馬克思・博卡斯 (Max Baucus) 都聯袂出席盛會 (Frank 2015)。

展覽在5月7日開展之前,特別在5月4日開放媒體預展,當天晚上同時舉行慈善晚會,隔日連續開放2日,是僅限會員參觀的獨家享有——透過此一特殊待遇,強化會員經營。由於受歡迎的程度超過預期,後來展覽比照麥坤展的模式延展3週,並且在最後一週的週五、週六開放到午夜。這是繼「野性美」展之後,大都會藝術博物館有史以來第二次延長開館至午夜。開放期間,同時供應中式吧台餐飲,將展覽的社交、娛樂目的一併做足。

透過網路、社群媒體中不同的平台經營觀眾,是當今大都會藝術博物館等積極經營的業務之一。例如Teen Blog(青少年發言平台),有青少年為特展發文寫展覽評論等。19本展較為特別的是,策展人波頓親自在臉書上回答觀眾提問;開放一小時之間,大約有40人發文。20 透過提問與回答,館方進一步瞭解各個層面的觀眾有興趣的問題,藉此,館方也適時調整活動內容。例如一位觀眾想要進一步研究影片中的時尚,因此希望得到展覽播放的影片表列,館方隨後回應觀眾需要,在展覽專頁上,另外加入展廳播放的電影片名。此外,策展人也透過如此的交流,傳遞 CI 部門的理念,例如如何選擇、規劃展覽,以及策展人如何看待時尚展、時尚產業等。例如,一位觀眾問道:「你覺得在服飾藝術部擔任策展人工作,最具挑戰性的一面是什麼?」波頓回答:「提出重要的觀點、試圖推廣時尚的藝術面、設法令觀眾從新的、有趣的面向思考時尚、同時擴展我們認為的時尚可以關注的面向。」

當然,搭配時尚特展的慈善晚會,與展覽本身一樣重要,受到媒體的關注,更勝展覽本身。Met Gala 被稱為時尚界奧斯卡,已舉辦多年。晚會的收入,是CI 每年主要的收入來源,用以支持 CI 的展覽、出版、購藏等營運費用,以及其他大型改善計畫。每年的慈善晚會,都會設定一主題,大致是和該年的時尚展主題相同,來賓的穿著需配合主題出席。慈善晚會會場設計,等同一場特展。2015 年的晚會,除了有王家衛和張叔平參與設計之外,尚包括負責慈善晚會多年的廠商 Raul Avila,還有以設計劇場裝置知名的英國公司 59 Productions 的參與。媒體對此晚會的報導,從眾星下榻的旅館開始,到晚會紅毯,以及晚會結束之後,數個設計師自辦的續攤趴21、評點明星穿著、順道加入時尚影視圈八卦,看起來的確與奧斯卡頒獎典禮的媒體報導無異。

這個晚會的盛大與重要性,勝過紐約任何一個藝文機構舉辦的活動,其所受到國際媒體、慈善活動、名流圈的矚目,也無人能及 (Friedman 2015b)。該晚會,也是博物館的強力吸金機。2015年的晚會,一張餐券25,000美元,認購一桌要175,000美元 (Friedman 2015b),相較2007年一張餐券6,500美元,一桌100,000美元 (Postrel 2007),費用多出甚多。故2015年的慈善晚會,令博物館進帳了1,250萬美元 (Robin Pogrebin & Trebay 2015),成為本年募款活動最大一筆收入;比起2007年的慈善晚會募得的450萬美元22,也超出甚多。相較其他機構,紐約現代藝術博物館 (Museum of Modern Art) 年度最大的募款餐會,只募到350萬美元;紐約市立芭蕾舞團,春秋兩季的慈善晚會加起來的募款,也只有545萬美元 (Friedman 2015b) 的進帳,可見此一活動的在紐約時尚、社交名流、慈善事業圈的影響力。

2015的晚會,由香港時尚大亨曹其峰 (Silas Chou) 擔任榮譽主席,晚會的聯合主席包括安娜・溫特、鞏俐、鄧文迪(Wendy Deng,澳洲裔美籍媒體鉅子梅鐸前任妻子)、雅虎執行長梅麗莎・梅爾(Marissa Mayer)、影星珍妮佛・勞倫斯 (Jennifer Lawrence)。透過這次盛會,博物館強化了和中國名流、工商的各項聯繫。亞洲部主任何慕文表示,鄧文迪和曹其峰在為博物館尋找此展的中國贊助者時,給予了非常多的幫助;不但如此,中國贊助者將未來將持續贊助博物館 (Gamerman 2015 )。在美國博物館界求「財」若渴的當今,本次展覽和晚會顯然是個極好的投資。

大都會藝術博物館春季的時尚特展,與《時尚》(Vogue) 雜誌合作,透過該雜誌龐大的網絡與資源宣傳本展的方式,由來已久。似乎時尚界、媒體界、大眾,均已接受慈善晚會同時也是《時尚》雜誌的秀場。今年慈善晚會的前一天,《時尚》雜誌在中國城宰也街 (Doyers Street ) 歷史最悠久的港式飲茶「南華茶室」(Nom Wah Tea Parlor) 舉行睡衣趴,並伴隨著舞獅表演 (Barsmian 2015)。眾星所到之處,都是媒體鎂光不斷,是宣傳展覽最佳之處。從晚會活動到展覽,從頭到尾,《時尚》雜誌從未缺席。展覽和晚會更因為聲勢太過浩大,作為競爭對手的其他流行雜誌也必須納入報導。

從上述館方操作策略的描述,可知本展在宣傳上和時尚媒體的緊密合作、本展慈善晚會對於CI財務的重要性、博物館對會員經營的重視,以及網路社群平台在博物館溝通宣傳、和觀眾的互動上,所扮演益加重要的角色。此外,此展在和中國企業家、贊助者、乃至媒體關係的建立,亦有相當助益。除了策劃展覽本身,館方也針對不同的利益關係人,將宣傳溝通做得淋漓盡致,反應出當今博物館面對的競爭環境,以及博物館本身的多重角色。早在1965年,大都會藝術博物館的研究員亞伯特・蓋德納 (Albert Ten Eyck Gardner) 即已指出:

博物館實際上是個混雜體,它的血統與特色,乃是教堂、皇宮、劇院、學校、圖書館的組合,對於某些評論者而言,它還有百貨公司的成分。隨著著重面向、活動的轉變,博物館的特性也隨之轉變。因此,當博物館作為娛樂場所時,它就呈現劇場的誇張;當被當作學術目的使用,它就變成象牙塔;當強調教育活動時,它就成了學校。(1965 )

也就是說,當今博物館會針對展覽屬性,會對不同的對象宣傳溝通,而且透過積極經營網路平台,這樣的宣傳溝通可能觸及、影響更多的觀眾。

六、博物館倫理的「兩難」:金錢與時尚展

時尚圈眾所皆知,長年擔任《時尚》雜誌北美總編輯、且目前是康泰納仕 (Conde Nast) 媒體集團創意總監的安娜・溫特,多年來是慈善晚會的幕後推手。溫特憑藉在時尚界呼風喚雨的能力,為大都會藝術博物館 CI 募款,使得此部門得以在日常各項業務上運作上順利進行。2014年重新更新後開幕的博物館CI,便以她的名字命名展廳。而《時尚》雜誌與 CI 的長期關係,則可追溯到1972至1989年間,弗里蘭所在的時代,在目前已經很少見到的媒體中,常可見以《時尚》雜誌雜誌和 CI兩者的關係為題,深度討論博物館倫理等相關議題。故經常見到媒體戲稱展覽的慈善晚會,與其說是大都會藝術博物館辦的,不如說是安娜・溫特辦的 (Friedman, 2015b)。

本文認為,《時尚》雜誌和 CI 特殊的合作關係,令博物館倫理議題在此處的討論,很難著力。CI 靠著溫特此一「大腕級人物」募款,以支撐此一部門的工作人員與研究費用 (Campbell 2014)﹔而且博物館也靠她得以透過雜誌、網絡,向時尚界的媒體和讀者宣傳展覽、舉辦晚會等。《時尚》雜誌的資深編輯漢米許・波爾斯(Hamish Bowles),還曾是2001年 CI 「賈桂琳・甘迺迪」展 (“Jacqueline Kennedy: The White House Years”) 的策展人。23 所以,沒有《時尚》雜誌和溫特,CI 恐怕無法獨立創造如此盛大的聲勢與宣傳,而缺乏了宣傳與聲勢,募款晚會恐怕就找不到這麼多金主,可以想見,CI 就會有生存的困難。24

不過,「野性美」開展期間,紐約時報記者凱許 (S. Cash) 的一篇短文指出 (2011),該展主要由單一時尚品牌贊助,有倫理上利益衝突的問題。作者並且以古根漢的 BMW 展 (1998)、Armani 展 (2000-2001) 所造成的風波比擬「野性美」展。25評論者討論藝術、商業、非營利機構之間的倫理難題:究竟博物館等的非營利機構是否出賣了自己?還是仍能保有策展的主體性?

但是「野性美」策展人的波頓,覺得上述的疑問,可能令觀眾覺得厭煩。而且,波頓認為,這種影射博物館「出賣自己」(selling out) 的論調,實在太令策展人感到無力,因為該展除了和時尚公司合作,沒有其他辦法:策展想要有的呈現(例如重現設計師作品發表的某個場景),如果沒有和時尚公司合作,是不可能實現。波頓同時強調,策展的主體性並沒有因此妥協 (Cash 2011)。

誠然,如果我們純粹從博物館倫理的準則,在利益迴避的原則下,博物館顯然不應該接受展出設計師所屬公司、或是與設計師利益有關的公司的贊助。但是,放在時尚展覽實務的操作上,則會有實際的困難。在策劃以設計師為主的時尚展時,首先,除了取得與設計師創作相關的私人收藏之外,那些造就設計師生涯的時尚公司、時尚媒體,以及在產業本身變化快速的特性,一年平均兩次作品發表的生態下,所保有的設計檔案、其他歷史資料,都是提供策展材料的主要來源之一,而且這些材料經常是策展過程中不可或缺者。況且,博物館在傳統的屬性上,並不是緊跟著快速變化的時尚產業收藏作品,故勢必要和時尚公司、時尚媒體進行不同形式、不同程度的合作,以便取得展覽所需的資料。有時,館方也會和時尚公司協商展覽呈現方式,而協商不成時,展覽就有破局的危險。

例如2000年,大都會藝術博物館取消香奈兒 (Chanel) 展即是一例。該展的取消,除了當時的策展人理查・馬丁過世的原因,主要原因在於博物館沒有辦法同意設計師卡爾・拉格斐(Karl Lagerfeld)將當代藝術作品納入展示的呈現構想。為了保有博物館策展主體性的前提下,館方無法將策展權讓渡給館外人士,至終展覽只能取消 (Horyn 2000)。26

其次,為在世的設計師辦時尚展,不論設計師的作品多麼具美學價值,仍有為作品/商品宣傳背書,出現公私利益衝突的問題,早期的博物館因此對此多採取迴避的態度。1983年,大都會藝術博物館由弗里蘭所策劃的聖羅蘭 (Yves Saint Laurent) 展,是第一個在世設計師在博物館舉辦展覽的例子 (Menkes 2011)。但是,此展被藝術史學者兼評論者羅伯・史陀 (Robert Storr) 批評,認為這和博物館租場地給通用汽車公司,賣卡迪拉克無異 (Storr 1987: 19)。27因為聖羅蘭展受到的非議,致使大都會藝術博物館之後都不再為在世的設計師舉行回顧展 (Menkes 2011; Steele 2012: 19)。

然而,為在世的設計師策辦展覽也可以有不同的關注方向、呈現方式。英國、歐陸國家也不乏博物館為在世時尚設計師辦的展,V&A 舉辦已久的 「Fashion in Motion」,甚至是以走秀的方式,讓在世時尚設計師在博物館展出作品。28 既然在實務操作上無法避免和時尚公司、媒體合作,就針對在博物館倫理的面向上,自問並自我檢驗:展覽過程中是否讓渡了博物館的策展和其他方面的主體性?以及在世設計師、贊助者與博物館之間,是否有不當的利益輸送?顯而易見的,博物館策展人扮演了極為重要的角色,否則的確會有被贊助者、合作單位主導的危險。

同時,博物館和私部門贊助的關係,亦會受客觀環境改變的影響。2008年的經濟大衰退,嚴重地影響了美國博物館的財源,博物館裁員、減薪、變賣館藏等,哀鴻遍野,甚至有博物館被迫關門倒閉 (Hoye 2009; Pogrebin 2008; Pogrebin & Trebay 2015; “Timeline: Museums and the Recession,” 2009; Vogel 2009)。雖然目前經濟情勢已有好轉,但是博物館顯然意識到,為了維持營運,館方需要不時策劃較為符合大眾口味的展覽,擴大參觀人數,並且因此擴大贊助,以增加收入。2015年英國博物館協會 (Museum Association) 年會中,研究博物館倫理的美國學者莎莉・尤可維奇 (Sally Yerkovich) 指出,對於目前的英美博物館而言,在慈善捐款來源變少的環境下,越來越多的情形是,博物館必須向立場未必絕對中立的贊助者募款 (Yerkovich 2015)。據尤可維奇所言,現在向私部門發起的慈善捐活動,不盡然是直接、單純的活動內容,有時往往是更強調品牌的曝光等,並且要能夠直接和公司的行銷活動產生連結。在這樣的情況下,如何保持博物館本身——例如辦展的主體性,是一項極大的挑戰。尤可維奇甚至表示,「事實上,選擇辦怎麼樣的展覽,背後的潛在因素經常是看該展覽是否會受市場歡迎。」也就是說,當博物館展覽鎖定在吸引一般大眾,或是某些特殊贊助者時,展覽的策展,除了是策展人個人理念與喜好,同時也會是一個納入不同利害關係人喜好的協商過程。

基本上,歐美受矚目的博物館,在處理私部門相關產業是否可以透過捐款與贊助左右展覽內容這一議題上,仍採取相對謹慎的態度。相較之,其他國家的博物館,在處理單一時尚品牌展覽的合作方式,就和歐美不盡相同。例如2012年北京國家博物館的「路易威登藝術時空之旅」( “Louis Vuitton: Voyages”) 展,展場設計甚至和品牌旗艦店當季的櫥窗設計成同一風格。雖然展覽有高品質的呈現,也甚受當地觀眾歡迎,但是博物館全盤複製品牌當季風格的方式,放在歐美博物館的倫理標準,爭議性極高。對照之下,臺北故宮博物院(以下簡稱臺北故宮)對於時尚品牌展覽的處理態度,就極為不同。臺北故宮2012年的「皇家風尚」展,原先由卡地亞 (Cartier) 提案時,是卡地亞單一品牌的收藏展,和卡地亞之前已經在北京國家博物館展出的模式相同。但是臺北故宮不同意為單一品牌辦展,因此改以臺北故宮提出清室宮廷收藏,與卡地亞的收藏連結,雙方共同策展,且由故宮主導內容。29該展的開幕,卡地亞邀請林青霞、名模 Maggie Q 出席,獲得媒體高度關注,展覽品質也甚獲好評。

七、媒體與觀眾反應

本展在英語世界的報導與評論,一般都認可它受歡迎的程度,並且同意大都會藝術博物館透過此展成功地與中國建立更深的關係。也有不少評論質疑此展流於通俗。如本文在展場設計的討論,老牌《村聲雜誌》(Village Voice) 指出,本展的展示設計使得展覽的說明文字很難閱讀。作者還認為大都會藝術博物館和其他公司沒有兩樣,都是想要在中國這個世界第二大經濟體身上找錢 (Dawson 2015)。《赫芬頓郵報》(Huffington Post) 一則標題為「中國風、太簡略」(“Chinese Style, Served Over-Easy”) 的評論則說:

時尚應該有趣、光鮮亮麗,正如本展所呈現的一切。但是這個展,到頭來變得太像《時尚》雜誌的風格,而不是大都會美術館的風格。走出展場,你會覺得被刺激到了,但是並沒有因此變聰明。如果作為世界頂尖的藝文機構之一的大都會美術館,自願降格成主題樂園,而且把明星走紅毯這件事,當成比展覽本身更重要的話,那也沒有關係了。(Pinkhasov 2015)

以上評論確實反映出1990年代以來,在外在環境的變遷下,英美博物館界因而被迫發生的不同轉變中,特別是關於博物館「主題樂園化」的討論。關於主題樂園和博物館兩者的討論,在英美博物館研究中數量頗多(例如“Editorial: Museums, theme parks and heritage experiences,” 1991; Gilmore & Pine 2007; Macdonald & Alsford 1995; Sorensen 1989),其背景和博物館功能改變,或是說博物館功能大幅擴張有關。例如,為了吸引更多的觀眾到博物館,博物館必須改變原來的展示方式,並且改變知識傳遞的方式:從單向到雙向,從被動到互動等。本文認為,博物館借用主題樂園的經驗,一是博物館轉向強調「寓教於樂」式、體驗式的學習;二則是原作為教育機構為主的博物館,納入娛樂,並且成為旅遊景點的面向後,朝著「遊憩服務業」的經營方向,藉著學習主體樂園的規劃與服務,以滿足觀眾需求。然而,主題樂園和博物館根本上的不同,在於主題樂園提供娛樂,最終目的是賺錢/引誘消費;博物館提供知識,最終目的是教育/促進學習。主題樂園強調帶來娛樂/歡樂、感官刺激、體驗等,而傳統的博物館屬於菁英機構,強調知識吸收,並沒有主題樂園的成分。

博物館因為種類繁多,並非每一種博物館、博物館展示,都合適大量借用主題樂園的經驗與展示技術。而且20世紀後期以來,博物館在不同的地方漸次發生不同的轉變,並非仍全然屬於菁英機構。主題樂園的元素加入博物館,要屬科學類博物館(或稱科學中心)、戶外型的博物館(例如生態博物館、大片保存的文化資產場所)為多。同時,博物館納入主題樂園式的體驗者,較少見於藝術類博物館的操作。畢竟,在藝術作品的陳列上,大致上仍維持展場必須是中性的原則――任何在展場添加的設計,對於觀看作品都是一種干擾。正如同大都會藝術博物館前館長菲力浦・德・蒙塔貝洛 (Philippe de Montebello) 所說,他不同意博物館變成主題樂園,而且博物館永遠不會是主題樂園 (2003)。也就是說,博物館和主題樂園,兩者不可能相同;但是在實務上,兩者確實發生彼此借用、學習的聚合 (convergence) 效果。30

「中國:鏡花水月」展,也在中國引起了各式的廣泛討論。首先,我們從大都會藝術博物館中國部門的微博官網中,鏡花水月開幕當天的3則貼文,可看出不同的讀者反應。1則納入高圓圓、劉嘉玲、超模劉雯等中國一線明星走紅毯的貼圖集錦,有3,612則轉發、5,170個按讚數、1,208則評論。但是以展場照片、有王家衛發言為集錦的貼圖,只有178則轉發、103個按讚數、34則評論。當然,因為時差的關係,發文的時間的確會影響反應數量31,但是仍約略可以從上述兩則發文,看出具影視娛樂取向、大眾文化性質的貼圖,以及以展覽內容取向、菁英文化性質的貼圖,在社群媒體上受到大眾關注的差異。32

其次,對於展覽本身褒貶不一的評論中,不乏中國作為世界強國、威風凜凜地回應此展的報導,例如,出現在《中國日報網》的1篇文章寫道:

外媒稱這是中國十多年來朝著世界頂級時尚界邁進的巔峰之舉,顯示時尚界對中國市場的重視,也是中國朝著全球文化主導地位邁進的一大步。……紐約帝國大廈也以特殊的方式參加了這次盛會:穿上紅色和金色的燈光“晚禮服”。帝國大廈官方推特發文慶祝展覽開幕,還調皮地問大家:我們看起來怎麼樣?有網友回覆:看著真可愛。(劉宇及孫若男2015)

在展覽方面,《人民日報》指出,大都會藝術博物館在藥師佛像壁畫前面舉辦記者會,鎂光燈不停閃爍,大家質疑傷害了中國文物(白賀2015)。不過,其後的另1篇報導提出,大都會藝術博物館亞洲部主任何慕文的回覆,說明了這次記者會鎂光燈對於作品的影響屬於最小限度,而且賽克勒展廳的元代石雕壁畫等,已經經過不受自然光影響的礦物顏料處理(李曉宏 2015)。

然而,有些評論是在排除了策展理念的前提下,質疑展覽。例如《人民日報》〈紐約鏡花水月展覽將中國古壁畫做背景引熱議〉一文,質疑展覽主題、以及文物與時尚並陳的方式:「『中國對西方時尚的影響』存在誤導公眾的嫌疑,有美術史學者指出,西方現代時尚與東方佛教藝術格格不入。」(張依萌 2015)

一篇名為「對東方的想像並未停止,至少時尚業如此」的評論,指出西方時尚對中國元素認識的淺薄:

……又有中國軍團的集體空降,它迅速占領了全民社交話題的高地。參加晚會的嘉賓會被要求穿著與展覽主題相關的服裝,於是,我們又看到了成堆的盤扣、坎肩、仙鶴、罌粟花,即使蕾哈娜那條被吐槽了萬遍的“雞蛋灌餅”裙,也不過是對龍袍符號的粗暴複製,靠繁複的刺繡來堆砌,簡直東方主義得毫無新意。…對中國元素的運用上,時尚業一點進步都沒有!(徐佳 2015)

作者在該文文末,嘲諷中國沾沾自喜的態度:

在紅地毯上,披龍戴鳳、掛綠鬥紅的景觀恰好暗合了『鏡花水月』的潛台詞。至少在時尚業,西方對東方的想像並未有本質上的進展,而中國似乎也沉醉在『中國明星承包Met Gala』的自我幻想中。其實,這一點也沒什麼好得意的。(徐佳 2015)

專欄作家侯虹斌則對於 Met Gala 和展覽,提出西方看中國的有限性:

可惜,這些中國元素都是直接堆砌上去的:中國龍、中國紅、土花布、京劇、繡花、唐裝、水墨、旗袍、青花瓷……為什麼這麼多東施效顰的妖孽,為什麼在時尚場上過關斬將數十年的時尚 icon 都兵敗折戟了,淪為笑話,就是因為,「中國」,對他們來說,還是一種非常遙遠的存在(哪怕他們常用 made in China 的產品,結交了中國明星),他們無法消化和理解中國的文化,卻又那麼急匆匆地示好。(侯虹斌 2015)

綜合上述評論,可知中國作為國際政治、經濟版圖上的新霸權之一,對於插足美國首屈一指的博物館,自身確知有重要的文化意義,但是又同時存在自我的文化,未能被深度了解的焦慮。因著社交名人、各類利益關係者的穿針引線,來自中國贊助者在美國文化機構的捐助,以及本展以及慈善晚會在參觀人次、社群網站受關注的程度,得到高度曝光。時尚展對大眾的吸引力、中國經濟力的強勢展現在西方文化機構的情形,在本展得到了最清晰的實踐。對展出作品的相關時尚品牌而言,想當然爾,納入本展的時尚設計師作品與時尚品牌,也得到了免費宣傳。尤其是當前的中國,已是高檔時尚設計品牌、奢侈品消費的主要市場之一,本展的宣傳,提升了這些品牌作為藝術品的高度,何樂不為?

從以上質疑本展的評論可知,在展覽內容上,中國評論者對於西方對中國的認識仍只是相當粗淺的刻板印象此點,頗不以為然。然而,本文認為,如此的評論,一則是未能與策展理念對話的結果,二則忽略了一個狀態:雖然設計師在中國相關的符號使用上,仍然有限,但是設計出的作品,各有不同。從接受異文化的角度來看,西方文化擷取東方元素時,從最明顯、淺顯的符號著手,這的確是最初淺的做法。然而,本文同時認為,時尚產業與相關研究向來由歐美主導,之後有日本設計師造成了相當的影響;相較之下,中國元素仍屬於邊陲。因此,除非中國文化與西方時尚,在短期內產生深層的對話、或是時尚產業透過特殊的行銷手法介紹新的中國符號,否則,時尚本身的短暫性、時效性與市場取向等特性,不會驅使時尚設計所取材的中國元素與符號,發生太多的變化。

八、結語

「中國:鏡花水月」展,顯然開啟了與中國有關的服飾與時尚展全新詮釋方式。即使是對西方時尚展覽,本展在與電影、藝術結合的呈現上,也有重要的意義。特別是電影剪輯與展示設計的特出、以及電影和時尚作品相互呼應的方式,提升了電影在時尚展覽中,從配角到主角的地位;而且,觀眾從展場經驗的,不是電影劇情,而是藉由畫面、影像感受到的美學經驗。

「中國:鏡花水月」展的轟動,也再次強調時尚超級大展,是私部門帶來的財源、作為專業權力機構的博物館、慈善晚會的舉行、以及媒體宣傳強力操作之下的成果——上述條件缺一不可。唯有像大都會藝術博物館等具有知名收藏與研究資源的博物館,才力足以規劃如此規模的大展,並且得到財務、館外各項專業、宣傳上的資源與支援。此外,當時尚展覽因為策展方向,必須和私部門合作,甚至接受利益關係人贊助時,基於博物館倫理,只有這樣規模的博物館可以誠心討論,如何在這樣的情況下,保有館方在策展、展覽相關活動的主體性。

本展受大眾歡迎的程度,印證了倫敦設計博物館館長蘇吉克 (Deyan Sudjic) 於2001年寫的一段話,指出時尚作為大眾文化的魅力:

有什麼東西能和時尚一樣,可以讓足球明星、饒舌歌手、藝術家、劇場導演同坐一排、受人矚目?又有什麼東西能和時尚一樣,可以令銀行家、製造業者、藝術家目不轉睛?不管是好是壞,時尚已經成為主流產業,而且已經成為主流的文化力量。(2001)

然而, CI在本展的展示與操作,並不表示它樹立了讓所有博物館策展、展示人員追隨的典範,亦不表示它反轉了博物館,或讓博物館走向娛樂化。CI的做法,揭示了一個觀看中國時尚展覽的新起點。這個新起點,是延續CI過去的展示技術,它的做法(包括媒體宣傳、策展等諸多方向)會和博物館其他類型/種類的展覽設計、策展發展方向並存。也就是說,博物館將會在諸多的展覽組合中,鎖定某些展覽是改走大眾化的路線,而某些展覽仍是依循學術/小眾的路線,或是兩者之間的路線。

同時,對於大型的博物館而言,它們會區分某些展覽可尋求大型贊助,某些展覽則鎖定專門的贊助對象(例如支持教育活動、學術討論等的贊助者)。CI持續會有慈善晚會,持續吸引時尚媒體、娛樂圈的關注;也因此,持續得以因宣傳受益,帶來收入,讓 CI/時尚部門,在博物館中持續有重要位置——不論是製造更多的超級時尚展,或是讓 CI 有更多的研究、專業的發展。另一方面,英美媒體中,來自藝術/博物館類、時尚類的評論,以及社群網站的反饋(例如當今強調博物館在社群網站經營、和觀眾的互動等),都會持續在第一線對這些相關展覽做出回應。尤其是老牌媒體記者,會因為訪談的便利,得到第一手的資訊/資料,並加以評論,成為後續進一步研究的資料來源之一。英美媒體、透過社群網站等平台發出的公共意見、以及學術研究三者,也將會持續對這些展覽的合宜性(是否太過商業化、或是太過娛樂取向等)提問;這些提問,也會持續地受到檢驗。也就是,只要社會中有不同的機制各司其職,形成一個良好的循環,那麼,博物館勢必也會因應這些良好機制下產生的提問,不斷調整方向。33

然而,本文沒有討論的是,在中國經濟力強大以來,中國博物館界和美國博物館界兩者在專業實務、學術研究、慈善捐助交流的之下,雙方如何各取所需?初步看來,本展是美國博物館得到「利」、中國贊助者得到「名」、中國觀眾看到有關中國大展的實踐。至於博物館學的研究,是否會因為中國博物館實務操作上和英美博物館不同的情況,開展出「中國例外」的對話領域?還是會發生中國被納入以英美博物館的討論,成為學術與實務主流的一支?隨著中國博物館在實務與專業研究和歐美先進博物館的接軌,可預期地,在不久的將來,不論是上述哪一方向,應該都會有更多的討論。

註釋

1 http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2015/china-through-the-looking-glass/exhibition-galleries(2015.8.20瀏覽)

2 策展人波頓用漢恩的作品 “Rotating views” 說明展區圓形鏡面的設計靈感 (Bolton , 21 June 2015)。漢恩作品見 http://www.jeppehein.net/pages/project_id.php?path=works&id=202 (2015.8.20瀏覽)

3 見Metropolitan Museum of Art, 2012。

4 特瑞爾的創作處理的是光線、空間、時間、感知等基本主題。藝術家出身虔誠的基督教貴格會 (Quaker),宗教在他的作品中有著重要影響。因為特瑞爾的作品多為低限的幾何形狀,在光線、色彩的處理上和緩且簡約,許多特定空間的計畫 (site-specific projects),令人感覺置身於樸實教堂。也正是因為特瑞爾作品具有和緩、簡約等特性,評論者經常將他的創作與詩類比。關於特瑞爾作品與觀念,可參考古根漢美術館2013年特瑞爾回顧展網頁:http://web.guggenheim.org/exhibitions/turrell/(2015.11.14瀏覽)

5 弗里蘭走純粹提供視覺經驗的策展風格、不顧科學正確性的展示方法,頗受批評。Silverman 曾把1980年弗里蘭的「清朝龍」展和稍早在紐約Bloomingdale百貨公司的中國展相提並論,認為兩者同樣膚淺。不過,Koda 和 Martin 為弗里蘭合著的 Diana Vreeland: Immoderate Style一書,並不同意 Silverman 對於該展以及弗里蘭個人的批評,認為作者的許多批評,出於臆測 (Martin & Koda, 1993, 23-24)。

6 比弗里蘭資深,和弗里蘭同一時期任職於CI的策展人史黛拉・布隆 (Stella Blum),走的是嚴謹的學術路線,和弗里蘭風格迥異。但是,布隆在1980年代去職 (Palmer, 2008)。

7 當時館長侯文認為自己在任內成就的兩件重要事情,一是延攬了弗里蘭入館,另一是建立一樓陳列埃及丹鐸神廟 (Temple of Dendur) 的賽克勒廳 (Sackler Wing)——賽克勒廳成立之後,此處成為館內募款餐會的主要場所之一 (Lipsky-Karasz, 2009)。

8 關於弗里蘭的呈現時尚展的方式,見 Koda & Glasscock, 2014, 27-29。

9 此為作者和私立紐約大學藝術研究所 (Institute of Fine Art) 沈雪曼博士的個人通訊 (2015.8.31)。

10 鄰近本展的其他展間,分別是一樓的埃及展廳,二樓的日本、韓國藝術展廳,以及迴廊。除非暫時移除其他展間的展品,否則極難擴大現有展間規模。

11 然而,時尚有一部分是放在菁英文化的領域,乃因高級訂製服裝的時尚,以及少數人才有機會接觸的秀場,以及時尚展中和高雅藝術(high art)相連的部分,較接近菁英文化的討論範圍 (Taylor 2005)。

12 Steele師承Jules Prown,Prown對於物質文化研究方法的說明與討論(例如 Prown 1982),是Steele 研究時尚的基礎。

13 該期文章,乃是以2006年FIT舉行的“Museum Quality: Collecting and Exhibiting Fashion & Textile”會議論文為基礎而來。

14 京都時尚文化研究中心,在當代博物館時尚策展發展中,佔有重要地位。該機構設計的人台,以及館長深井晃子 (Akiko Fukai) 的策展理念與所策劃的展覽,也經常受到歐美時尚策展人的推崇。本文限於篇幅,暫不討論。

15 Judith Clark 是建築背景出身,她的設計特別注重作品與空間的關係。其策展理念的介紹,可見Foreman, 2013,以及著作Spectres : when fashion turns back (Clark, 2005) 等。

16 Steele 認為「野性美」展是她看過的最好的展覽之一 (Menkes, 2012) 。

17 見 (Martin & Koda 1993: 23-24)。本文未能得到關於此展展場照片,不過,從該展展示設計師 Jeff Daly 在 Pinterest 上傳的該展展場照片,衣著加上的頭飾,可猜測策展人的豐富創意。https://www.pinterest.com/pin/167759154839647034/(2015.10.10瀏覽)

18 例如「不可能的對話」展開幕前2個月,在米蘭舉行媒體宣傳活動。

19 [1]見http://www.metmuseum.org/learn/for-teens/teen-blog/2015/a-new-world-china-through-the-looking-glass (2015.11.10瀏覽)

20 見https://www.facebook.com/metmuseum/posts/10153141635252635?hc_location=ufi (2015.11.10瀏覽)

21 見“How the Met Gala Avoided Chinese Clichts”。

22 見Postrel, 2007。

23 2014年出版的 Vogue & the Metropolitan Museum of Art Costume Institute 一書,其中羅列了兩機構本世紀以來合作的時尚大展、慈善晚會、設計師作品 (Bowles et al. , 2014)。

24 關於博物館和贊助者的關係,在博物館倫理的範疇,有許多討論;限於篇幅,本文無法深入 說明。不過,博物館在實務上,對待贊助者的態度會隨時間、環境轉變。例如,1990年代菸商 Phillip Morris 贊助紐約現代藝術館的超級大展時,該品牌尚可以出現在博物館宣傳材料中,現在已不可行。此外,全球環境保護意識在近年,特別是在歐洲地區高漲以來,英國博物館界於2015年興起了一股反對英國石油公司 (BP)贊助博物館展覽的聲浪——因為英國石油公司被認為是環境污染的禍首之一。

25 紐約古根漢美術館於2000年舉辦亞曼尼 (Giorgio Armani) 展覽,是時尚展在博物館展示的著名爭議案例。爭議的焦點在於傳言亞曼尼因舉辦此展,捐款150萬美元給博物館,且展示作品包括了的是當季的服飾 (Wallach, 2006)。

26 同一篇報導中,也指出大都會藝術博物館之前因為接受時尚公司克里斯汀•迪奧 (Christian Dior) 贊助,辦品牌專屬的展覽,並且接受《時尚》雜誌的贊助,舉辦凡賽斯 (Versace) 回顧展,而受到批評。

27 凱迪拉克汽車 (Cadillac),為通用公司 (General Motors) 出產。

28 Fashion in Motion 的歷年回顧,見 http://www.vam.ac.uk/page/f/fashion-in-motion/(2015.10.10瀏覽)

29 取自「『從伸展台到博物館:時尚策展設計的新浪潮』策展設計講座」中,故宮「皇家風尚」 展策展人陳慧霞演講內容。2014年11月10日,臺北故宮博物院文會堂。

30 從主題樂園來看,當今的主題樂園,亦有同時強調教育面向者。例如迪士尼樂園的教育園區。

31 展場集錦照片的貼文發文時間是在中國時間的凌晨兩點,眾星紅毯的照片發文時間在上午9 點根據微博使用者的一般習慣,深夜發的貼文,點閱率較低。

32 以「紐約大都會藝術博物館時裝慈善舞會」為題、非官方開啟的微博話題,有98.2萬的點閱量。見 http://www.weibo.com/p/1008085607588534499db39e542bb7ff6ace81。(2016.2.11瀏覽)

33 正如同古根漢美術館在受爭議的Armani、The Art of Motorcycle之後,沒有出現類似展覽,引 起如該展一般的大規模關注者。古根漢美術館近年來的策展,或是由展覽發出的相關活動,在納入私部門贊助的同時,也積極地透過各式的社會參與,加深對話,發展方向已和以前不同。